オーダー枕を作る前に、確認しておきたいチェックポイント

「自分にぴったりのオーダー枕を作って、ぐっすり眠りたい」、「オーダー枕にすると、腰や肩の痛みに悩まされずに、眠れるのではないかしら」、といったお声を頂戴します。せっかく作るなら、失敗なく、自分の睡眠の悩みを解決して、ぐっすり眠れる枕に仕上げたいですよね。ここでは、ご自分にぴったり合うオーダー枕を購入するために、事前にチェックしておきたいポイントをお伝えします。

目次

オーダー枕の店舗に行く前に、用意しておくチェックリスト

自分に適したオーダー枕を作るには、事前に、ご自身で、現在の睡眠の状況や、悩み、枕の好み、を把握しておくことが大切です。

睡眠や枕の悩みや、改善したいこと、を、しっかり店頭の専門スタッフに伝えることで、適切なアドバイスと、あなたにピッタリの枕を提案してもらいやすくなります。

オーダー枕を作りに行く前に、次のリストの各項目に、あなたの答えを埋めておきましょう。できれば、プリントアウトして、店頭に持参するのもよいでしょう。

店舗に行く前に、確認しておく8つのチェックリスト

チェック項目は、1から8まであります。

- オーダー枕を作りたい理由

- 睡眠に関する悩み、改善したいこと(枕を作りたい理由と同じ場合あり)

- 今使っている枕の種類、素材、硬さ

- 好みの枕の固さ

- 好みの枕の高さ

- 好みの枕の素材

- 眠る姿勢

- 使っている敷き寝具

上記の、8つのチェックポイントについて、順番に、具体的な回答例と、チェックポイントを確認する理由、をお伝えしていきます。

下記を順番にご覧いただくことで、ご自分の場合は、どんな回答か、準備しやすくなると思います。

1.オーダー枕を作りたい理由

具体的な回答例

古くなったので買い替え、肩こり、首が痛い、背中が痛い、よく眠れない、いびき、睡眠の質の向上、など

確認しておく理由

オーダー枕を作りたい理由を、店頭の専門スタッフに伝えることで、あなたの睡眠や枕の悩みの問題解決を、適切に、端的にしてもらいやすくするため

2.睡眠に関する悩み、改善したいこと(枕を作りたい理由と同じ場合あり)

具体的な回答例

肩こり、首が痛い、背中が痛い、よく眠れない、いびき、目覚めが良くない、など

確認しておく理由

あなたの現在の睡眠の悩みを店頭の専門スタッフに知ってもらうことで、適切な枕とアドバイスを提案してもらいやすくするため

3.今使っている枕の種類、素材、硬さ

具体的な回答例

パイプ枕、そばがら枕、わたの枕、羽根枕、低反発枕、ムアツ枕、など

確認しておく理由

現在使っているの枕の種類を、店頭の専門スタッフに知ってもらうことで、あなたの睡眠の悩みの理由が判明することがあるから。判明すれば、的確な改善点をみつけてもらいやすくするため

4.好みの枕の固さ

やわらかめ、普通、固め、など

確認しておく理由

あなたの好みに適したオーダー枕の作成を、スムースにするため

5.好みの枕の高さ

具体的な回答例

低め、なくてもよいぐらい低め、普通、高め、など

確認しておく理由

計測値によって分かった適切な高さと、あなたの好みの高さの違いがあれば、枕や睡眠の悩みの理由が分かり、店頭の専門スタッフから、問題解決のための、適切な枕やアドバイスをもらいやすくするため

6.好みの枕の素材

具体的な回答例

パイプ、わた、そばがら、低反発素材、など

確認しておく理由

あなたの好みに適したオーダー枕の作成を、スムースにするため

7.眠る姿勢

具体的な回答例

仰向け、うつ伏せ、横寝、寝相が悪い、寝返りが多い、など

確認しておく理由

あなたの眠り方の癖や習慣を、店頭の専門スタッフが知ることで、あなたに最適な、枕の形状を提案してもらいやすくするため

8.使っている敷き寝具

具体的な回答例

ベッド、敷き布団、健康マットレス、など

確認しておく理由

店頭で作った枕を、ご自宅で使う際に、枕の高さに誤差がないように、高さ調整をしてもらうため。店頭で、枕を試す際に使用するマットレスと、実際に家で使用している敷き寝具の固さに違いがあると、枕の適切な高さが、変わってくるので、微調節をしてもらう

店舗でのオーダー枕を作成する場合の、手順

次に、店頭で、どのような流れで、オーダー枕を作成するのかを、知っておきましょう。

オーダー枕を、作る手順や流れは、次の通りです。オーダー枕の会社、店舗によって、順序が異なることもありますが、大まかな流れは、同じです。

大まかな流れをお伝えした後に、事前に作成しておいた、チェックリストの項目を、どのタイミングで、店頭の専門スタッフに伝えたらよいのかをお伝えします。

オーダー枕を作る、大まかな手順や流れ

- どんな枕の悩みがあるのかのカウンセリング

- ご自身に最適な、枕の高さの計測。首や後頭部のくぼみなどの高さを測る

- 好みの枕の素材選び

- 眠る姿勢、お使いの敷き寝具、眠りの癖、などに適した枕の形状選び

- 計測によってつくられた枕を、寝て試す、フィッティング、と微調整

- 微調節を繰り返し、ご自分にぴったりなオーダー枕の完成

チェックリストの項目を店頭の専門スタッフに伝えるタイミング

ここからは、実際にオーダー枕の作成の流れの中で、事前に用意したチェック項目を、どのタイミングで、店頭の専門スタッフに伝えたらよいのか、をお伝えします。

先の、オーダー枕の作成の手順、流れに、順じて、ご案内します。

1.どんな枕の悩みがあるのかのカウンセリング、の時に伝えたいこと

カウンセリングが始まったら、チェックリストの、

- オーダー枕を作りたい理由(チェックリスト#1)

- 睡眠に関する悩み、改善したいこと(チェックリスト#2)

を、伝えるようにしましょう。

あなたには、どんな枕が適切かのアドバイスを、もらいやすくなります。また、店頭スタッフの方も、最適な枕のイメージがしやすく、枕作りがスムースになります。

2.ご自身に最適な、枕の高さの計測、の時に伝えたいこと

計測時には、科学的な数値を知る必要があるので、事前のチェックリストの項目は、専門スタッフには、伝えずにしておきましょう。

ただ、ご自身で、リストで回答した、

- 好みの枕の高さ(チェックリスト#5)

は、ご自分の頭の中には置きながら、計測してもらいます。

科学的な数値と、ご自分の好みの高さの、差を知っておくためです。科学的な数値より、ご自分の好みは、低いな、高いな、といったことを知っておくと、睡眠の悩みの原因が、判明することもあります。

例えば、科学的な数値より、ご自分の好みの高さが、高かった場合、

- 高すぎた枕を使っていたことで、いびきが生じていたのかな、

- 高すぎた枕を使っていたことで、首や肩に痛みがあったのかな、

などと、睡眠の悩みの原因が分かる、といった具合です。

3.好みの枕の素材選び、の時に伝えたいこと

好みの枕の素材を選ぶ段階では、チェックリストの、

- 今使っている枕の素材、硬さ、種類(チェックリスト#3)

- 好みの枕の固さ(チェックリスト#4)

- 好みの枕の素材(チェックリスト#6)

を、専門スタッフに伝えるようにしましょう。

あなたに適した素材を、アドバイスしてもらいやすくなります。

4.枕の形状選び、の時に伝えたいこと

枕の形状を選ぶ際には、チェックリストの、次の項目の回答を伝えるようにしましょう。

- 睡眠に関する悩み、改善したいこと(チェックリスト#2)

- 今使っている枕の素材、硬さ、種類(チェックリスト#3)

- 眠る姿勢(チェックリスト#7)

枕の形状とは、真ん中がくぼんでいる、枕の両サイドは、高めが良い、中央にくぼみがないほうが良い、など、出来上がる枕の形です。チェックリストの項目を伝えることで、最適な枕の形を、提案してもらえます。

4.寝て試す、枕のフィッティング、と微調整、の時に伝えたいこと

計測と好みによって仕上がった枕を、試す際には、チェックリストの次の項目のご自身の回答を思い出しながら、フィッティングします。ご自身の回答と、仕上がった枕の具合とを比較しながら、より、ご自身の好みに合うように、微調整をしてもらいます。

- 今使っている枕の素材、固さ、種類(チェックリスト#3)

- 好みの枕の固さ(チェックリスト#4)

- 好みの枕の高さ(チェックリスト#5)

微調節をしてもらった、最後に、次の項目を必ず伝えましょう。

- 8.使っている敷き寝具

店頭で、フィッティングしているときに使用している、マットレスの固さと、ご自宅での敷き寝具の固さの違いを、店頭の専門スタッフに、知ってもらうためです。知ってもらうことで、ご自宅で、最適な枕の高さで眠れるように、微調節をしてもらえます。

店頭で使用するマットレスと、ご自宅の敷き寝具に、固さの違いがあれば、適切な枕の高さが、変わってしまうため、とても大切なプロセスです。

専門のスタッフが、プロの方であれば、店頭のマットレスとご自宅での敷き寝具の固さの違いで、オーダー枕の高さの微調節を、

- その場でしてくれるか、

- ご自宅で、どのように微調節をすればよいのか、

のどちらかを、適切にしてくれるでしょう。

もし、店頭の専門スタッフのアドバイスが、不安な場合は、次を参考に、ご自宅で、微調節を行ってください。

店頭のマットレスが、ご自宅の敷き寝具より、固い場合の対処法

家でオーダー枕を試すと、枕が、高すぎる、と感じる可能性があります。ご自宅での寝具に合わせて、枕を少し低く調整してみましょう。

店頭のマットレスが、ご自宅の敷き寝具より、やわらかい場合の対処法

家でオーダー枕を試すと、枕が、低すぎる、と感じる可能性があります。ご自宅での寝具に合わせて、枕を少し高く調整してみましょう。

オーダー枕の作成後

お求めになったオーダー枕は、好みの固さで、ご自身の眠りの癖に最適化され、正しい寝姿勢で眠れる適切な高さ、に仕上がっているはずです。

事前に用意した、チェックリストの、

- オーダー枕を作りたい理由(チェックリスト#1)

- 睡眠に関する悩み、改善したいこと(チェックリスト#2)

で、あなたの回答が、改善され、ぐっすりと眠れることが理想です。

とはいえ、オーダー枕を作ったあと、「なんだか枕が合わない」と、感じることがあるようです。その時は、

- オーダー枕を作ってしばらくは、体が慣れないことがあるかもしれません。数日は、そのまま試してみます。

- 季節の変わり目は、体に変化が生じ、枕の高さが合わないと感じることがあります。その際は、高さを、ご自分、または、作ったお店で、微調節しましょう。

- 体形が変わると、枕の高さが合わなくなることがあります。高さを、ご自分、または、作ったお店で、微調節しましょう。

仕上がったオーダー枕を、しばらくご自宅で、試していて、まだ、睡眠の悩みが改善されない場合、枕の高さが、睡眠の悩みの原因でない場合があります。

その場合の、他の原因とは、

などです。

睡眠の質の向上は、枕だけが原因でない場合があります。上記の項目を参考に、どこに問題があるのか、ひとつずつ、改善をしていってみましょう。

あなたに最適な睡眠環境が整って、ご自身が、リラックスできて、最適な寝具を最適な状況で使えていれば、睡眠の質は高められます。ぜひ、質の良い睡眠で、元気で、健康な毎日を過ごしてまいりましょう。

入院中の病室のベッドや枕が寝にくい場合の対処法と実例

入院中の病室のベッドや枕が寝にくい場合の対処法と実例

入院中、病院のベッドや枕が合わずに、腰が痛かったり、眠れなかったりで、つらい思いをした、というお声を頂戴します。病院のベッドは、治療や処置がしやすいサイズや仕様、硬さのため、寝にくいと感じることがあるようです。ここでは、病室のベッドが寝にくい場合におすすめしている対処法と、入院していた方々の対処の実例をお伝えします。入院中の睡眠改善にお役立てください。

目次

入院中、病院のベッドでお悩みの方に、おすすめしていること

「入院したら、病院のベッドが硬くて体が痛い」、「病室の枕が合わずに眠れない、体がつらい」といったお声を頂戴します。けがや病気で入院をし、ただでさえ、体に負担がかかる状況です。横になっている時間の長い、病室のベッドが寝にくいことで、さらにつらさを感じてしまうとのことです。

対処法として、おすすめしているのは、

- 健康マットレスや体圧分散マットレスのオーバーレイタイプや、モバイルタイプを入院ベッドの上にのせること

- いつも使っている枕や、同じタイプの枕を持参して、使うこと

です。

おすすめしている理由

入院中のベッドの寝にくさを改善するには、痛くなる原因を知って、そうならないようにすればよいわけです。

ベッドに横になっていて、腰や体が痛くなる原因は、

- 重さのある腰の部分に圧力がかかり、痛くなる

- マットレスの硬さが、体に負担をかける

- 寝姿勢が悪くなっている

- けがや病気の症状がつらく、寝返りを打てない

などです。

上記の症状を緩和するのが、健康マットレスや、体圧分散マットレスです。

具体的な商品名を、タイプ別に示したのが下記です。

- 凹凸タイプ

西川エアーポータブル、ムアツマットレスパッド - 高反発タイプ

エアウィーヴポータブル - 低反発タイプ

テンピュールトッパー

上記の商品は、硬さや体に感じる好みは、わかれるものの、いずれも、体に負担をかけずに、質の良い睡眠を実現するために作られた、ベッドの上にのせて使うタイプの薄型マットレスです。

体に負担のかかる病室のベッドの上に、薄型マットレスをのせることで、寝苦しさが軽減します。

特に、凹凸タイプのマットレスは、点で体を支え、体がマットレスに密着することがないため、寝返りを打たなくても、血流やリンパの流れを妨げません。

けがや病気の症状で、寝返りを打つことに負担がかかる方は、凹凸タイプのマットレスをお選びになると、寝返りを打たなくても、体が楽にお休みになれます。

持ち込むマットレスを選ぶ際の注意点

入院中、病室のベッドにのせてお使いになる場合、注意点があります。

- サイズを確認する

- ワンタッチタイプのラップシーツを利用する

- 病院に承諾を得る

- シーツの取り換え、洗濯は、ご家族が行う

順を追って、詳しくお伝えします。

1.サイズを確認する

病室のベッドは、サイズが、一般的なシングルサイズより、小さい場合があります。病室のベッドのサイズを確認して、ベッドの幅と同じか、狭いサイズの、マットレスを選びます。

病室のベッドより、幅の広いマットレスパッドをのせてしまうと、ベッドからはみ出たマットレスの部分に、病人の方が、手をつくなどした場合に、思わぬ事故につながることがあり、危険だからです。

先にご紹介したマットレスパッドの、サイズをご参考までに掲載しておきます。

| マットレスの名前 | サイズ 幅 x 長さ x 厚み cm |

|---|---|

| エアー スリム マットレス シングル | 97 x 195 x 3.5 |

| エアーポータブル モバイルマットスリム | 60 x 180 x 3.5 |

| ムアツマットレスパッド | 97 x 195 x 5 |

| エアウィーヴポータブルデュアルモード | 95 x 195 x 3 |

| エアウィーヴポータブル | 97 x 195 x 4 |

| テンピュールトッパーイーズ | 97 x 195 x 3 |

2.ワンタッチタイプのラップシーツを利用する

お持ち込みになるマットレスやマットレスパッドには、底にゴムが入って、くるっとかぶせるワンタッチタイプのラップシーツを使うようにしましょう。マットレスの専用シーツがあれば、専用シーツを選ぶのが安心です。

シーツがずれることないので、ストレスを感じることなく、療養に専念できます。

一般的なフラットタイプのシーツを、薄型のマットレスパッドに使用すると、ずれやすく、ベッドから出入りするたびに、病人の方が、ご自身でシーツのずれを直さないといけません。病人の方に、無駄なストレスがかかってしまいます。

ポータブルタイプのマットレスの場合、専用のシーツを、メーカーが販売していない場合があります。その場合は、サイズオーダーで作り、ご準備をされたほうが良いでしょう。

3.病院に承諾を得る

枕やマットレスを持ち込む際は、事前に、病院に承諾を得るようにしましょう。

実際に、マットレスをお持ち込みになった方々は、事前に、病院に承諾を得たとのことです。その時の様子をうかがったところ、どの病院でも、好意的に受け入れてくれたとのことです。

ただ、手術後の、集中治療室のベッドの場合は、断られたケースがあったそうです。理由は、集中治療室から病室に移動する際に、マットレスを移動ができないため、と、術後の嘔吐の可能性が高いから、とのことだったようです。

4.シーツの取り換え、洗濯は、ご家族が行う

お持ち込みになったシーツの取り換えや、洗濯は、ご家族が行います。病院が用意してくれるものではないからです。

マットレスの持ち込み、シーツの取り換えなど、付添いの方やご家族の協力が、助けになります。

実際に入院された方々が対処した実例

最後に、入院の際に、病室のベッドにマットレスを持ちこまれた方々からお聞きした状況をお伝えします。

乳がんの手術で入院された方

「入院してすぐは、病室のベッドで寝ていました。寝心地は良くなかったですが、我慢ができると思っていました。

手術後、体に大きな負担があり、病室のベッドと枕で眠ることが、さらにストレスとなったため、家族に頼んで、エアーモバイル マットレス スリムサイズと、普段使っている枕を持ってきてもらいました。

病院に、持ち込みの可否を尋ねたところ、まったく問題はありませんでした。

ポータブルのマットレスをのせただけで、体がとても楽になり、体に負担をかけずに、ベッドに横になっていることができました」

脳神経の手術で入院された方

「事前に、病院のベッドは寝にくいと聞いていたので、枕とエアーポータブルを病室に持ち込ませてもらいました。

手術の後は、集中治療室で、一夜を過ごした後、問題がなければ、病室に戻る予定になっていました。集中治療室でも、枕とポータブルマットレスを使いたい旨を、病院に伝えましたが、集中治療室での利用は、断られました。

脳の手術のため、術後、集中治療室では、大変苦しく、嘔吐も激しく、大変つらい状況でした。マットレスや枕だけでも、寝心地が良ければ、少しは、その時の苦しさも改善されていたのでは、と思います。

病室に戻ってからも、3日ぐらいは、大変につらい症状が続きました。持ち込んだ枕とマットレスがなかったら、さらに、つらい時間だったと思います。家では、ムアツふとんを長年使っているので、エアーポータブルは、ムアツふとんに近い寝心地だったので、助かりました。

入院期間は、1カ月程度でした。その間、家族がシーツを替え、洗濯をしてくれたので、助かりました」

膝の手術で入院された若いアスリートの方

「スポーツ中のけがで、1週間ほど入院しました。普段は、ベッドの上に、ムアツふとんをのせて寝ています。

入院した病室のベッドが、普段の寝心地と異なっていたため、エアーポータブルを持ち込ませてもらいました。病室のベッドの幅がシングルより狭かったため、母のアドバイスで、幅の狭い、西川エアーモバイルスリムにしました。

ベッドより、持ち込んだマットレスは、幅が狭かったのですが、マットレスがあると、寝心地が全く違って、体がとても楽な状態になったので、幅の狭さは、許せる範囲でした」

腎盂炎で入院された方

「とにかく、枕がひどくて、病気で痛みがすごい中、余計に、苦しさを感じながら入院しました。どうしても、眠れず、枕だけ、普段使っている物を、家族に持ってきてもらって使いました。枕で、こんなに、体への負担が変わるものかを実感しました」

私どものお客さまに、インタビューさせていただいたお声を紹介しました。普段、ムアツふとんや、整圧敷き布団、西川エアーを使ってらっしゃる方々なので、病室にお持ち込みになったマットも、凹凸タイプの、西川エアーポータブルエアー モバイル マットレス スリムサイズの、シリーズの中から、サイズに合ったタイプをお選びになった方々でした。

今回、お話を聞かせていただいた方々は、

- 入院中、体が大変な時に、病室のベッドの寝にくさは、大変に負担だった

- マットレスを持ち込んだことで、随分と、楽に、入院することができた

という点で、一致していました。

入院中、病室のベッドで、寝にくさを感じる方は、薄型の体圧分散タイプや、健康マットレスを、病室のベッドの上にのせてお使いになることを検討されることをおすすめします。

入院ベッドの上にのせて使いたいマットレススのおすすめを見る

本記事の、入院中にマットレスを持ち込まれた方がお使いになったマットレスをご紹介します。

入院ベッドの寝心地でお困りの方、ベッドの上にのせてお使いいただけるマットレスのおすすめです。お役立てください。

持ち運び可能です。ご利用の際は、入院されているベッドの大きさをご確認してから、ご使用ください。

病院の関係者の皆さまへ

病室のマットレスや枕、シーツのご相談は、こちらから、どうぞお気軽におよせくださいませ。ご要望に合う、寝具をご提案いたします。

タオル地のシーツの特徴と選び方。購入前に知っておきたいこと

タオル地のシーツの特徴と選び方。購入前に知っておきたいこと

タオル地のシーツ、お使いになったことございますか? シーツはタオル、と決めていらっしゃるご愛用者がいらっしゃる一方、一度も使ったことがない、シーツの選択肢として考えたこともない、という方もいらっしゃいます。ここでは、今までタオルのシーツをお使いになったことがなく、使ってみようかしら、と迷われている方に、タオル地のシーツの特徴、選び方、お使いになる上での注意点を、お伝えします。

目次

- タオル地シーツの特徴

- タオル地シーツの素材

- 汗かきの方の、タオル地シーツの選び方

- やわらかな感触がお好みの方の、タオル地シーツの選び方

- タオル地シーツの種類とサイズ

- タオル地シーツを使う際の注意点

- タオル地のシーツのおすすめを見る

タオル地シーツの特徴

タオル地のシーツの特徴は、

- 吸水性の高さ

- やわらかな肌触りの良さ

- ひんやりしない触感

- パイル地のため、しわが目立たない

- 伸縮性があり、布団やベッドにフィットして使いやすい

点があげられます。

タオル地シーツは、1年中お使いになる方、と、夏か冬、どちらかにしか使わない方もいらっしゃいます。

- 夏の汗対策にお使いになられる方は、タオルシーツの吸水性の高さを評価

- 冬の寒さ対策でお使いになる方は、タオルシーツのやわらかさや、ひんやりしない触感を評価

されているようです。この点は、他のシーツと異なる面白い点です。

タオルシーツは、布団用、ベッド用、どちらも販売されています。

シンカーパイルシーツ、パイルシーツなどのシーツも、タオル地シーツの部類に入ります。

タオル地シーツの素材

タオル地のシーツは、パイルの部分が、綿100% と、ポリエステルと綿の混紡があります。

パイル部分が綿100%のタオル地シーツは、よりタオルに近い肌触りで、さらっとさっぱりとした、タオルの感触がお好みの方におすすめです。

パイル部分が、ポリエステルと綿の混紡のタオル地シーツは、綿100%に比べ、肌触りがやわらかで、乾きやすさがあります。

綿のタオルと、化繊のタオルの素材による肌触り感を比較した、実験結果があります。綿100%の一般的なタオルと、ポリエステルとレーヨンの混合の化学繊維のタオルで、体を拭いたときの、吸水性や体に及ぼす影響を比較した実験結果です。一部を抜粋してご紹介します。

下記の表の右の数値は、実験の被験者16人のうち、項目の内容が該当すると答えた人の人数です。

清拭中のタオル素材の主観的な評価

項目 回答 綿タオル 化繊タオル ちょうどよい柔らかさ 大いにそうである

どちらともいえない

まったくそうでない5

5

610

6

0肌触りがよい 大いにそうである

どちらともいえない

まったくそうでない8

6

213

3

0“綿と化繊のタオル素材の肌触り感を比較すると、清拭中、被験者は後者化繊タオルのほうが「ちょうどよい軟らかさ」と感じられた。それに対して、綿タオルでは化繊タオルにくらべ肌触り感の主観的評価項目に優位差が認められたものはなかった。 中略 化繊タオルでは綿タオルにくらべ適度な柔らかさや肌触りのよさに優れていた。”

(引用元:松村千鶴・深井喜代子(2014)多次元評価指標による綿タオルと化繊タオルの部分清拭効果の比較 日本看護技術学会誌、Vol.13, No.3.)

タオルで、体を拭いたときの実験結果で、シーツとは異なりますが、タオルの素材の違いによる、肌の感じ方には、共通する部分があるでしょう。

この実験では、レーヨンが混ざった化繊タオルが使われました。例えば、タオル地シーツでよく使用される、ポリエステルと綿の混紡の化繊タオルとは、多少異なる結果かもしれませんが、綿のタオルとの比較結果として、引用させていただきました。

肌触りの柔らかさをお好みの方は、パイル部分が、綿100%より、化繊素材をお選びになるとよいでしょう。

汗かきの方の、タオル地シーツの選び方

汗かきの方、夏の汗対策をメインにお使いになる方は、パイル部が、綿100% のタオル地シーツがおすすめです。

綿100%のパイルは、さらっとして、素材に熱を持ちにくく、吸水性もあります。一般的な綿の生地のシーツで眠ると、シーツが汗でぐっしょりと湿ってしまい、不快さを感じる方にも、喜ばれているシーツです。

吸水性の高さや、タオルのさっぱり感のある、シーツをお探しの方は、パイル部が綿100% のタオルシーツの中でも、ジャガード織のタオル地シーツがおすすめです。

ジャガード織のタオル地シーツは、画像のように、凹凸のある織り柄がありますので、しっかりとした肌触りで、吸水性も高い素材です。タオル好きの男性の方にもおすすめのシーツです。

ジャガード織のタオル地シーツ。汗の多い方、さらっとした肌触りがお好みの方におすすめ

やわらかな感触がお好みの方の、タオル地シーツの選び方

やわらかな肌触りの、ポリエステルと綿の混紡のタオル地シーツ

ふんわりとした、やわらかな肌触りのシーツがお好みの方は、パイル部分に、ポリエステルが混紡されたタオル地シーツがおすすめです。綿のパイルより、糸がやわらかで、肌にやさしさがあります。

一般的なタオルの肌触りの印象より、ずっと軟らかさを感じていただける素材のシーツです。ふんわりとした感触が、お好みの方は、ぜひ、パイルにポリエステル素材が混ざったタイプのタオル地シーツ、パイルシーツをお使いになってみてください。

タオル地シーツの種類とサイズ

タオル地シーツは、布団用、ベッド用、どちらも販売されています。

布団用のタオル地シーツの種類とサイズ

布団用は、一枚の布タイプのフラットシーツと、布団の上からくるっとかぶせるワンタッチタイプのシーツがあります。

サイズは、シングルとダブルが販売されています。

| シーツのタイプ | 布団サイズ | シーツのサイズ |

|---|---|---|

| フラットシーツ | シングル | 150 x 250 cm 程度 |

| フラットシーツ | ダブル | 180 x 260 cm 程度 |

| ワンタッチシーツ | シングル | 105 x 210 cm 程度 |

| ワンタッチシーツ | ダブル | 145 x 210 cm 程度 |

ベッド用のタオル地シーツの種類とサイズ

ベッド用は、ベッドマットレスの上からすっぽりかぶせるタイプの、底部にゴムの入った、ボックスシーツが販売されています。フラットタイプは、ベッド用のサイズを製造する織り機がほとんどなく、現在は、ほとんど販売されていません。

| シーツのタイプ | ベッドのサイズ | ボックスシーツのサイズ (幅x丈xマチ) |

|---|---|---|

| ボックスシーツ | シングル | 100 x 200 x 30 cm |

| ボックスシーツ | セミダブル | 120 x 200 x 30 cm |

| ボックスシーツ | ダブル | 140 x 200 x 30 cm |

| ボックスシーツ | クイーン | 160 x 200 x 30 cm |

タオル地シーツを使う際の注意点

タオル地のシーツで迷われている方は、洗濯の毛羽やほこりがあるのでは? と心配になられる方がいらっしゃいます。パイル素材ですので、通常の綿生地とは、異なった注意点があります。ご購入前に、注意点を知った上で、商品をお選びになると、効果いや、失敗が少なくすみます。

タオル地シーツを使う上での注意点

パイル地のため、洗濯時、毛羽や繊維のほこりが気になることがあります

タオルと同様に、タオル地のシーツは、使い始めは特に、洗濯時、毛羽や繊維が、普通のシーツに比べると、気になることがあります。最初の何回かの洗濯は、他の素材とは、わけて、タオルシーツだけで洗濯するようにしましょう。

タオル地シーツは、商品の品質に差があり、安価な商品は、繊維のホコリが普通以上に気になることがあります。洗濯時や、布団やベッドに装着して、お使いになっている時も、繊維のホコリが気になるような商品は、快適さに欠けてしまいます。安価な商品には、注意して、品質の確かな商品を選ぶようにしましょう。

シンカーパイル織りや、マイヤー織りのタオル地のシーツは、パイルの糸の抜けにくいように、織られている素材です。数千円で、お求めいただけますので、タオル地シーツをお選びの際は、シンカーパイル織り、マイヤー織りのシーツをお選びになることもおすすめです。

商品の品質によって、毛玉がでることがあります

パイル糸の品質によっては、タオル地シーツに毛玉ができてしまうこともあります。毛玉は、洗濯や、シーツとパジャマの素材の摩擦によって、発生します。

品質の違いで、毛玉ができやすい、できにくいといった商品があります。

商品の品質をきちんと見極めて、求めるようにしましょう。

普通の生地のシーツに比べ、乾燥に時間がかかります

タオルの洗濯を想像していただくとわかりやすいですが、普通の生地のシーツに比べ、タオル地のシーツは、洗濯後の乾燥に時間がかかります。

乾燥して、晴れた日、時間の余裕をもって、洗濯するようにしましょう。また、洗い替えを用意しておくと、乾燥時間を気にしないですみます。洗い替えを別に用意しておくのもおすすめです。

タオル地のシーツのおすすめを見る

ここでは、快適にお使いいただけるタオル地のシーツをご紹介します。お使いのベッドや敷き布団、使い勝手の好みに合わせてお選びください。

タオル地のベッド用ボックスシーツ

ベッドのマットレス用の、すっぽりかぶせられる、ボックスタイプのタオル地のベッド用シーツです。

タオル地の敷布団用ワンタッチシーツ

裏にゴムが入って、簡単に装着していただける敷き布団用のタオル地のワンタッチシーツです。

タオル地の敷布団用フラットシーツ

敷き布団用の、1枚タイプの平らなタオル地のフラットシーツです。

以上、

タオル地シーツをお使いになったことがない方向けに、タオル地シーツの特徴をお伝えしました。汗でお悩みの方や、冬のシーツの冷たさが苦手の方、上記を参考に、お使いになってみてはいかがでしょうか。

体圧分散とは? マットレスの構造別、体圧分散のしくみと機能

体圧分散とは。快眠マットレスの構造別、体圧分散のしくみと必要な機能

体圧分散、という言葉、聞いたことありますか? マットレスの特徴説明で、「このマットレスは、体圧分散効果があるので、体に負担なく快眠できます」など、見たり、聞いたりする方もいらっしゃるかもしれません。確かに、体圧分散機能は、快眠寝具で大切な機能です。しかし、快眠のためには、その機能だけでは十分ではありません。ここでは、体圧分散とは?、と、マットレスの構造別の体圧分散のしくみ、体圧分散の機能以外に必要な機能をお伝えします。

目次

体圧分散とは?

寝具の説明で使われる、体圧分散とは、敷き寝具の上に横たわったときに、体の重い部分や出っ張った部分に、強くかかる圧力を分散させることで、快眠を促す機能のことです。体圧を分散させると、重く出っ張った腰などにかかる負担をやわらげ、体が楽な状態で睡眠をすることができます。

体圧分散の機能は、体に負担をかけずに、快眠するためには、重要であり、必要な機能です。ただ、体圧分散の機能だけでは、快眠寝具としては、不十分です。その理由を、次の項目でお伝えします。

体圧分散だけでは、快眠は促せない

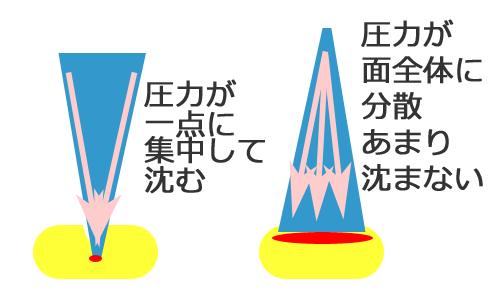

本題に入る前に、まず、圧力が分散される、という状況について、お伝えさせてください。理科の授業で習った、圧力と力、力のかかる面積の関係性です。

ご存じの通り、力が同じでも、力のかかる面積が小さいと圧力は大きくなり、面積が大きいと圧力が小さくなる、という関係性です。

圧力の概念からみる、体圧分散

これを、ヒトがマットレスに眠るときの場面に置き換えると、体の圧力、つまり、体圧が、一番分散される状態は、体と寝具の表面のすべてに密着して、眠る状態ということになります。(接触面の摩擦がなく、体の曲線、重さを均等に受け止めると仮定した場合)

例えば、やわらかくて、たっぷりとわたの入った、厚みのある昔ながらの敷き布団や、やわらかなスプリングのマットレスに、眠ると、体は、寝具に密着します。体圧は、確かに分散されています。しかし、心地よく、質の良い睡眠が、とれるでしょうか? とれませんよね。

仮に、体の曲線や、重さの違いを均等に受け止める素材のマットレスがあったとしても、同じことです。体が寝具に密着している、というだけでは、快眠はできません。

ヒトは、睡眠中コップ1杯の汗をかきますので、密着していれば、そこに湿気がこもります。また、密着しながら、体重がかかっていますので、血流やリンパの流れが滞ってしまいます。

つまり、快眠のためには、体圧分散の機能だけでなく、湿気の調整、血流やリンパの流れの滞りがないような、対策をされた寝具が必要になるのです。

快眠マットレスを検討したり、選んだりするときには、体圧分散機能があるだけでは、選ばないことが大切です。極端な話、どんな寝具も、圧力の概念からすれば、体圧が、分散される機能はあるのですから。

では、体圧分散機能のほかに、どんな機能が必要なのでしょう。次の項目でお伝えしていきます。

マットレスの形状、構造別、快眠に必要な、体圧分散以外の快眠のための機能

最近は、形状や構造の異なった、多くのマットレスや敷き布団の特徴説明で、体圧分散機能、体圧分散効果、などと表示されるようになってきています。例えば、低反発マットレス、高反発マットレス、凹凸形状のマットレスなどです。

ここでは、それぞれの構造のマットレスが、どのように体圧分散機能を発揮しているかと、快眠のためには、体圧分散機能以外に、どんな機能が必要なのか、をお伝えします。ご自身のお好みに合ったマットレス選びをする際に、お役立ていただけます。

最初に、快眠マットレスの構造の違いが、分かりやすいように、快眠マットレスの代表的な商品名を上げてご紹介し、そのあとに、それぞれの構造別の説明をお伝えします。

構造の違う、代表的な快眠マットレスの例

快眠マットレスの構造の違いをわかりやすくするために、快眠マットレスの代表的な商品名を上げておきます。いずれも優れた、快眠のための健康マットレスです。それぞれの公式ホームページのリンクも記載しましたので、構造や、体圧分散をはじめとした、機能の特徴も、どうぞご確認ください。

- 低反発マットレスの テンピュール (テンピュール公式ホームページのリンク )

- 高反発マットレスの エアウィーヴ(エアウィーヴ公式ホームページのリンク)

- 凹凸形状の ムアツふとん・ムアツスリープスパ(ムアツふとんの公式ホームページのリンク)

- 凹凸形状の 西川エアーマットレス (西川エアーの公式ホームページのリンク)

マットレスの構造別、体圧分散のしくみと、体圧分散以外に必要な機能

ここからは、マットレスの構造別に、体圧分散のしくみと、体圧分散以外に必要な機能をお伝えします。

それぞれの構造のマットレスは、最初にあげた代表的な商品のほかにも、様々な商品が販売されています。形状や構造が同じでも、使われている素材によって、機能性のレベルや、品質、耐久性、が、異なります。実際に、マットレスをお選びになる際は、商品の品質や価格なども吟味するようにしましょう。

低反発マットレス

体圧分散のしくみ

低反発マットレスの体圧分散のしくみは、体の曲線や重さに合わせて、体に密着しながらマットレスが沈みこみ、体の圧力を分散させます。

体圧分散以外の、快眠のための機能

低反発マットレスは、体が寝具に密着することにより、体圧分散をしますので、密着面の熱、温度、湿度、さらには、寝返りのしやすい機能が必要になります。

- マットレスの通気性

- 密着面の温度の上昇対策

- 気温の変化によるマットレスの、硬さの変化の対策

- 寝姿勢を正しくする、素材のサポート力

の、機能が、どの程度、どのようにあるかをチェックして、選ぶようにしましょう。

高反発マットレス

体圧分散のしくみ

高反発マットレスは、ファイバーを圧縮して作られています。具体的には、釣り糸のような特殊繊維が絡まるようにしながら、マットレスの長方形に圧縮されています。

高反発マットレスの、体圧分散のしくみは、繊維の細かな点が、体との接することで、圧力が、分散されます。

体圧分散以外の、快眠のための機能

高反発マットレスは、硬めのマットレスのため、体の沈み込みが少なく、圧迫される傾向にあります。そのため、血流やリンパの流れの滞りを解消するために、寝返りが必要になります。

- 寝返りが打ちやすい機能

体圧分散がされるとはいえ、マットレスが硬いので、寝返りの打ちやすさは、快眠のためには、必要な機能になります。高反発マットレスを選ぶ際は、どの程度の体圧分散性があるのか、と、寝返りが、どのように打ちやすくなっているのかを、確認して、選ぶようにしましょう。

凹凸形状のマットレス

体圧分散のしくみ

マットレスの表面が、ぼこぼことして、凹凸形状になったマットレスの、体圧分散機能は、連続したたまごのような形状が、圧力をマットレス全体に分散させることで、実現しています。

これは、物理のパスカルの原理を利用しているといっていいでしょう。

「密閉容器中の流体は、その容器の形に関係なく、ある一点に受けた単位面積当りの圧力をそのままの強さで、流体の他のすべての部分に伝える。」

引用:パスカルの原理、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

球体を並べることで、一点に圧力がかかっても、それぞれの球体に接する面を通じて、同じ大きさの力が発生し伝わる、というしくみです。

凹凸マットレスは、体が、マットレスの表面に密着せずに、凹凸の凸の部分に接することで、体の圧力を、均等に分散させています。

体圧分散以外の、快眠のための機能

凹凸マットレスは、マットレスの表面が凹凸になって、体圧を分散させますので、凸部分に、負担がかかります。

- 凸部分の耐久性

- マットレスの耐久性

- 体重がかかっても、凸部分がなくならない、マットレスの固さ

凹凸形状のマットレスは、体圧分散をしながら、寝姿勢を正しくキープする性能には優れています。ただ、使われている素材によっては、凸部分が、すぐに崩れる、体重がかかると、凸部分がやわらかすぎて、平面になってしまう、などといったマットレスも販売されているようです。

凹凸形状の健康マットレスをお選びの際は、使われている素材の固さや、耐久性をチェックするようにしましょう。

以上、

敷き寝具やマットレスの、体圧分散の機能とは、と、マットレスの構造の違いによる、体圧分散機能以外に必要な機能を、お伝えしました。

快眠寝具に大切なことは、体圧を分散させ、正しい寝姿勢で眠れて、快適な湿度と温度を維持しながら、健康的で質の高い睡眠ができる寝具であるということです。お好みに合った形状や構造のマットレスの機能を、きちんと吟味して、快眠をお楽しみくださいませ。