目覚めても、強い眠気が残る、睡眠慣性の原因と対処法

朝、目が覚めても、眠くてたまらない、なかなかベッドから起きられない。 ある一定条件のもとで目覚めるとき、この現象が発生しやすい、とされています。ここでは、目覚めた直後の、強い眠気の原因と、その対処法をお伝えします。私たちの体と睡眠のしくみを知ることで、睡眠の不安が減り、眠ることが楽しくなっていただければ幸いです。

目次

目覚めた後の強い眠気の一つの原因

朝の目覚めが悪く、ベッドからなかなか起きられない、疲れがたまっている、そんな朝を迎えたことがある方は、少なくないでしょう。目覚めた後の強い眠気や疲労感は、目覚めのタイミングが、原因の一つとされています。

具体的には、深い睡眠中に目覚めると、眠気や疲労感が強く残りやすくなる、という現象です。

深い睡眠中に目覚めると、眠気や疲労感が強く残りやすくなる、という現象(宮崎、林、2017)

この現象には、科学的に、睡眠慣性と名前が付いています。睡眠慣性が発生する原因や特徴は、いくつかわかっており、その対処法も、いくつか明確になってきています。

次の項目では、睡眠慣性とは何か、と、特徴や原因を、お伝えしていきます。

朝の目覚めの悪さや、疲労感の、原因が分かれば、必要以上に睡眠に不安を抱くことがなくなり、ずっと気が楽になるのではないでしょうか。

睡眠慣性とは

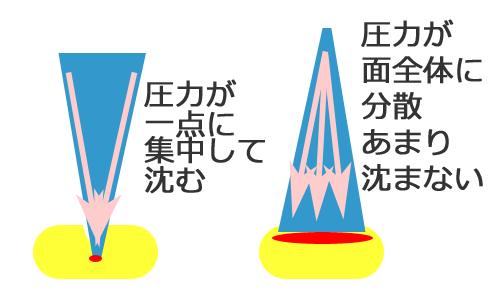

睡眠慣性とは、目覚めた直後の強い眠気や、疲労感が残っている状態を表す言葉です。睡眠慣性の強さは、目覚めたときの、睡眠の深さに関係しています。深い睡眠の途中で目覚めると、睡眠慣性は、強く現れるとされています。

医学博士の堀忠雄氏は著書の中で、睡眠慣性を、次のように定義しています。

この現象は、研究者の間では「睡眠慣性(sleep inertia)」とよばれ、「睡眠から覚醒へ移行する際に生じる一時的な覚醒水準の低下」(Balkin&Badia,1988, Tassi & Muzet,2000)と定義されている。

(堀、2008)

上記は、目覚めはしているけれど、目覚めた後の一定時間、通常の起床時のようには、脳や体や意識がはっきりしていない状態がある、と、言い換えることができるでしょう。

睡眠慣性の特徴

ここからは、睡眠慣性の特徴を、

- どんなときに発生するのか

- 発生するとどんな状態になるのか

- 睡眠慣性と睡眠感の関係

の順で、お伝えします。朝、目覚めた後の眠気や疲労感が、科学的な、ヒトのしくみによるものだとわかるためです。

睡眠慣性がどんなときに発生するか

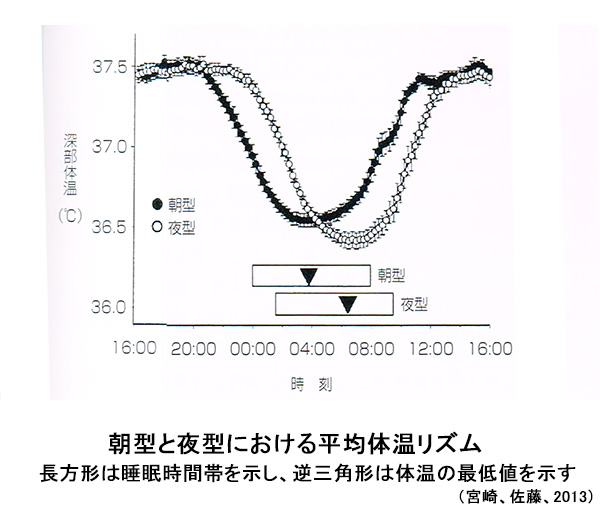

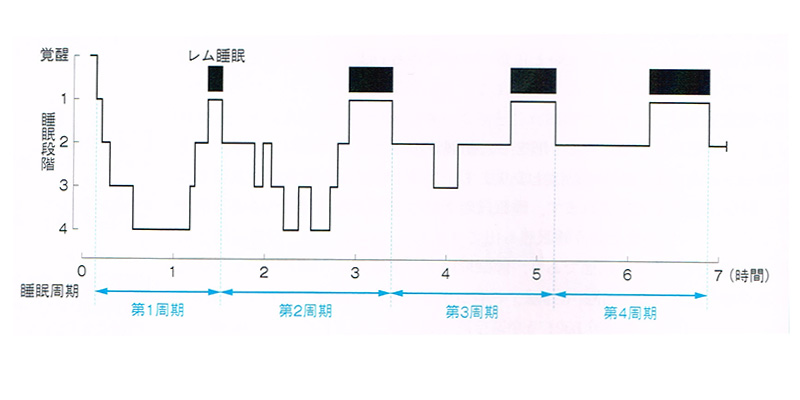

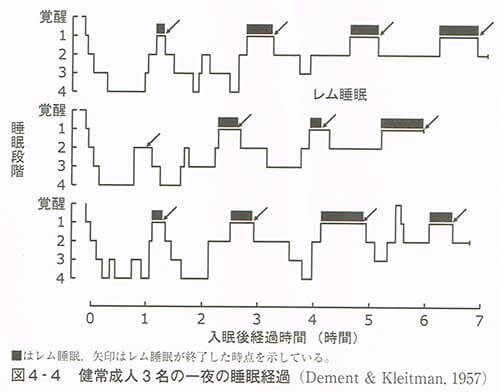

睡眠慣性は、一番深い睡眠の、余波睡眠や、体温が最低値のころに目覚めると、強く現れるとされています。具体的には、深い眠りの発生する、眠り始めてから3~4時間頃と、体温が一番低い、目覚めの2~3時間前、午前4~5時です。

その時間帯に目覚め、睡眠慣性が強く現れると、その状態が続く時間も、長くなります。具体的には、約30分程度とされています(堀、2008)。

浅い眠りのときに目覚めると、睡眠慣性は、比較的弱く、続く時間は、1分から15分程度とされています(堀、2008)

眠さが残り、なかなかベッドから起きられない時を思い起こしてみてください。30分程度経過していることってありますよね。それが、睡眠慣性の状態といえるでしょう。

睡眠慣性が発生するとどんな状態になるのか

睡眠慣性が発生すると、目覚めた直後でありながら、次の症状が現れます。

- 強い眠気の自覚症状

- 疲労感の自覚症状

- 単純作業の成績の低下

強い眠気や、疲労感は、自覚症状で分かる現象です。説明はいらないでしょう。

睡眠慣性が強く発生し、状態が長く続くと、3つ目の、作業成績の低下もあるとされています。

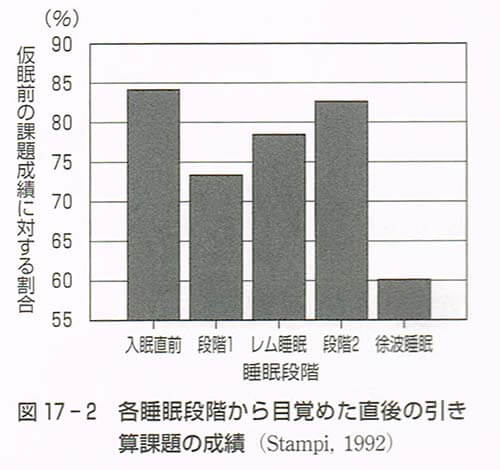

先出の堀氏は、著書の中で、単純な引き算の計算を使った実験をしたところ、成績が、睡眠慣性の影響が強くあるときは、目覚める前の60%まで低下する、と、報告しています(堀、2008)。

睡眠慣性と成績低下の関係(堀、2008)

睡眠慣性が強く表れていると、目覚めていても、行動の正確性や作業時間に影響があるというのです。確かに、疲労感が残る朝の行動は、遅かったり、そそうが多くなったりすることがあります。

睡眠慣性と睡眠感の関係

睡眠慣性の特徴として、ヒトの感覚の面白さがありましたので、お伝えします。

良く眠れたかを、自覚症状から自分で評価する、睡眠感という言葉があります。起きたときに、よく眠れたなど、睡眠の質が良いと感じれば、睡眠感が高く、睡眠の質が悪かったと感じれば、睡眠感が低いとします。

睡眠慣性と睡眠感の関係について書かれた文章を紹介します。

睡眠の質は、強い睡眠慣性のものでは過小評価され、弱い睡眠慣性のもとでは過大評価される傾向がある。このため、睡眠慣性が弱い場合には、睡眠全体の質を高く評価しがちだが、生理的に測定してみると十分な睡眠が確保できていないことがある。

(堀、2008)

上記では、目覚めたときの、睡眠慣性が弱いと、生理的な測定値では、睡眠が十分ではなくても、自分では、良く眠れた、と、評価する傾向があるというのです。おもしろいですよね。

起きたとの、自己評価による睡眠の質、睡眠感と、生理的に計測した睡眠の質では、差が生じることがあるということです。さらには、睡眠慣性が強く発生していると、生理的に計測した睡眠の質が高くても、睡眠の自己評価は低く、よく眠れなかった、と思ってしまうというのです。

とするならば、気分よく一日を過ごすには、睡眠慣性が発生しないように予防すると、睡眠に満足度がえられる、ということにもなりますよね。

次の項目では、目覚めを良くするための睡眠慣性への対処法をお伝えしていきます。

目覚めを良くするための睡眠慣性への対処法と予防策

睡眠慣性は、起きるタイミングに関係があるとお伝えしてきました。目覚めたときの、眠気や疲労感の強さが発生しないようにするには、睡眠慣性が発生しにくいときに目覚めればよいということになります。

具体的には、

- 目覚める時刻を計画的に管理する

- 強い光を使った、光目覚まし時計を使って起きる

- 睡眠の規則性を保つように、就寝起床をする

などがあげられます。

目覚める時刻を計画的に管理する

睡眠慣性が弱いのは、体温の上昇期です。具体的には、最低体温が発生する午前4~5時から2~3時間後です。この時間帯に起きるように、目覚まし時計をセットします。

一晩の睡眠は、周期が、90分ごとに4~5回繰り返される、ということは、ご存知の方も多いでしょう。90分の周期の区切りごとに、目覚めやすくなります。

脳科学者で、脳科学の立場から睡眠を研究する井上昌次郎氏は、著書の中で

約一時間半の単位をつくり、いくつかの単位がまとまって一夜の睡眠を構成しています。中略 そして、各単位の終了時ごとに目覚めやすくなりますから、寝入った時刻からおよそ四・五時間、六時間、七・五時間後に起きるようにすれば、目覚めの気分もよいことでしょう。

(井上、2014)

と、紹介しています。

睡眠サイクルには、多少の変動があります。サイクル通りにセットするのは、現実には難しいこともあるかもしれません。ご自分の就寝時間、起床時間を、周期を目安にして、時計をセット目覚めてみてください。

強い光を使った、光目覚まし時計を使って起きる

最初に、睡眠慣性は、覚醒水準の低下の状態である、とお伝えしました。睡眠慣性を予防するには、覚醒水準を上げればよいということになります。

覚醒水準の上げる良い方法の一つが、起床30分前から、光を浴びながら目覚める、という方法です。光で目覚める、目覚まし時計を、体温の上昇時、最低体温が発生する午前4~5時から2~3時間後に、セットして、目覚めてみましょう。

詳しくは、「すっきり目覚めるための、光の浴び方。照明の工夫でできること」で、お伝えしています。どうぞご覧ください。

睡眠の規則性を保つように、就寝起床をする

3つ目の対処法は、毎日同じ時刻に就寝と起床をすることです。あまりにあたりまえで、これができないから、睡眠に問題を抱えている、という声も聞こえてきそうです。

現在の社会性や、生活スタイルも多様性があります。さらに、睡眠は、それぞれの人によって、多様性があり、柔軟性があります。

それをふまえると、睡眠の規則性を保ちましょう、と、ここでお伝えするのは、安易であることも認めざるを得ません。

もし、朝の目覚めを、少しでもすっきりとさせたい、と強く感じていらっしゃる方がいらしたら、睡眠の規則性を保つように、就寝時刻と起床時刻を同じにする生活パターンをお試しになってみてください。精神的なハードルを低くすると、意外に、取り入れやすく、効果が高いのでは、とおすすめいたします。

以上、

目覚め時の強い眠気と疲労感を発生させる、睡眠慣性についてお伝えしました。

今回は、朝の目覚め時の睡眠慣性のみをお伝えしました。ここではお伝えしませんでしたが、睡眠慣性は、日中の睡眠、昼寝に与える影響も強いとされています。機会をみてお伝えしていきます。

また、睡眠慣性が発生しているときの、脳波の状態についても、ここでは、睡眠のしくみを、シンプルに、簡単に、わかりやすくお伝えする、という目的から、お伝えしませんでした。脳波と睡眠は、深いテーマであります。順を追って、機会をみてお伝えしていきます。

脚注

文献

堀忠雄、(2008)『睡眠心理学』株式会社北大路書房.

堀忠雄、白川修一郎、(2008)『基礎講座 睡眠改善学』一般財団法人日本睡眠改善協議会.

井上昌次郎、(2014)『ヒトはなぜ眠るのか』講談社.

宮崎総一郎、林光緒、(2017) 『睡眠と健康』一般財団法人放送大学養育振興会.