毎度ご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

誠に勝手ながら5月4日から5月10日まで、連休を頂戴いたします。

インターネットショップでのご注文は、24時間お受けしておりますが、メールでのご返信、お品のご発送などは、5月11日以降、随時いたします。ご不便をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

毎度ご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

誠に勝手ながら5月4日から5月10日まで、連休を頂戴いたします。

インターネットショップでのご注文は、24時間お受けしておりますが、メールでのご返信、お品のご発送などは、5月11日以降、随時いたします。ご不便をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

枕の素材別、清潔に使うためのお手入れ方法

「低反発の枕は洗えますか?」「枕を清潔に使うにはどうすればよいですか?」と、お問い合わせを頂戴します。汗の多い季節になると、枕の手入れが気になってきます。ここでは、枕のお手入れの基本、洗い方、洗える素材と洗えない素材、そして、枕の素材別のお手入れ方法をお伝えします。気持ち良く、健康的な眠りを楽しむためにご活用ください。

知りたくない現実ですが、枕や寝具は、ダニが集まりやすく、多く生息する場所です。ダニのえさとなる、皮膚の角質がはげおちた落せつ、や、フケが、枕の繊維に多く付着するからです。

ダニが生息しやすく、湿気も気になる枕、清潔に保つことが大切です。

枕を清潔に保つための基本は、

です。ピロケースとは、枕カバーのことです。

ここで、枕にピロケースを掛けることが、ダニの汚染を防ぐ効果がある、との実験結果を伝える論文がありますので、ご紹介します。

カバー使用の結果,ダニ個体数は生死体とも有意に減少した。着用4週間後に多数のダニに汚染されていた敷布団(ダニ主主体10偲体以上/2m’)はカバー着用群(0/8)で非着用群(2/14)より少なかった。多数のダニ死体による汚染も着用群は非着用群より少なかった。

(夏原由博(1997).室内塵ダニ類の生態ならびにアレルギー対策に関する研究日本環境動物昆虫学会[編]8(3)p.164~166.)

この実験では、枕、敷き布団、掛け布団に、高密度織りのカバーを掛けた場合と、掛けない場合での、ダニの個体数を2度にわたって計測しています。カバーを着用した時点と、その後4週間後の2回です。引用した文章では、4週間後の敷き布団の結果が顕著だったため、敷き布団での結果を伝えています。

実験結果は、カバーを掛けることで、ダニの付着を防ぎ、さらには、4週間後の、ダニの死がいの汚染も防いだ、と伝えてくれているのです。

この実験では、カバーの素材が、高密度織りで、防ダニ効果の高い素材を使ってはいますが、カバーをかけることが、効果につながることは、確かといえるでしょう。

ピロケースは、シーツやカバーより小さく、交換もしやすいので、洗濯は簡単です。枕を清潔に保つため、ピロケースを必ず掛けて、こまめに洗濯をするようにしましょう。なにより、清潔なピロケースを使うと、肌が触れたとき、とても気持ちが良いものです。

ここからは、枕を洗いたい、という方に向けてお伝えします。枕は、洗える枕と洗えない枕があります。中に使われている素材によって、分かれます。

枕をお洗濯したい方は、お持ちの枕が、洗える素材か、洗えない素材か、を確認してから、洗濯をするようにしましょう。

洗える枕の素材と、洗えない枕の素材は、次の通りです。

基本的に、上記の素材は、洗濯が可能です。ただ、商品によっては異なることがありますので、洗濯前には、必ず、洗濯表示を確認するようにしましょう。

基本的に、上記の素材は、洗濯ができません。ただ、最近は、素材に特殊加工を施すなどした、洗えるそばがら枕が、販売されています。その場合は、商品の説明や、洗濯表示に準じていただけますようお願いいたします。

洗える枕の場合の、洗濯の方法です。

枕の洗い方

ここからは、枕の素材別のお手入れ方法です。次の素材の枕のお手入れ方法を、順にお伝えします。

テンピュール枕に代表される枕が、低反発ウレタンの枕です。湿気がこもりやすく、首や頭に密着をしますので、お手入れがとても大切です。湿気がこもったままですと、カビやダニの原因になります。

洗濯はできません。

必ずピロケースをかけて、ピロケースを頻繁にお洗濯するようにします。

朝起きたら、枕を立てるなどして、できるだけ通気をさせて、湿気を発散させるようにします。定期的に、室内で、陰干しをして、湿気を発散させます。

天日には干さないようにします。日光によって、低反発素材は、の劣化が早まってしまいます。

汗が多い方は、枕の上に、枕用パット、ピローパットを使用すると、汗が低反発枕にしみこみを軽減できます。

低反発素材のウレタンを、細かい粒状にした枕です。低反発素材の枕と同様に、湿気がこもりやすい枕です。

洗濯はできません。

必ずピロケースをかけて、ピロケースを頻繁にお洗濯するようにします。

朝起きたら、枕を立てるなどして、できるだけ通気をさせて、湿気を発散させるようにします。定期的に、室内で、陰干しをして、湿気を発散させます。

天日には干さないようにします。日光によって、低反発素材は、の劣化が早まってしまいます。

エアウィーヴピローやブレスエアーの枕に代表されるのが、高反発ファイバーを使った枕です。

手洗いが可能です。

湿気がこもりにくい素材ですので、カビやダニの心配が少ない素材の枕です。ピロケースを必ず掛け、ピロケースを頻繁にお洗濯して、清潔に使うようにしましょう。

年に1~2度、必要があれば、シャワーで、水を通すなどして、手洗いをします。洗濯機に入れると、形が崩れる場合がありますので、避けることをおすすめします。

枕の中では、乾きが早い素材ですが、洗濯後は、完全に乾いてから、清潔なピロケースに入れて、使いましょう。

毎日のお手入れは、起きてから、立てかけて、少しでも、湿気を発散させるようにしましょう。枕の中には、湿気はこもりにくい素材ですが、枕をのせていた敷き布団やベッドの部分に湿気が残っている場合があります。

ムアツ枕や、西川エアー3D枕に代表されるのが、高機能ウレタンフォームを使った枕です。

洗濯はできません。どうしても中の素材に、汚れが染み込んでしまった場合は、水を含ませたタオルで、たたくなどして、汚れを吸い出します。

湿気がこもりにくい素材ですので、カビやダニの心配が少ない素材の枕です。ピロケースを必ず掛け、ピロケースを頻繁にお洗濯して、清潔に使うようにしましょう。

毎日のお手入れは、起きてから、立てかけて、少しでも、湿気を発散させるようにしましょう。お休みの日など、定期的に、室内で、陰干しをして、湿気を発散させます。

天日には干さないようにします。日光によって、ウレタンフォームは、劣化が早まることがあります。

汗が多い方は、枕の上に、枕用パット、ピローパットを使用すると、汗が低反発枕にしみこみを軽減できます。

パイプ枕や、ソフトパイプ枕に使われている素材です。ポリエチレン樹脂を、ストローを細かく切ったような形状の粒状にしてあるのが、ソフトパイプです。

手洗い、洗濯機での洗濯が可能です。洗濯機の仕様は、商品の洗濯表示や、説明書に従ってください。

洗濯する場合は、必ず洗濯ネットに入れて、弱水流で洗います。脱水後、完全に乾燥をさせます。乾燥機は、使用できません。パイプの中に、水分が残っていることもありますので、時間をかけて、しっかりと乾燥をさせてから、使用します。

通気性が良く、熱もこもりにくいので、清潔に使える枕です。ピロケースを必ず掛け、ピロケースを頻繁にお洗濯して、使うようにしましょう。

パイプ枕は、男性が好む枕の一つです。汗が多い方もいらっしゃるでしょう。その場合は、枕の上に、枕用パット、ピローパットを使用すると、汗を吸湿し、快適にお休みいただけます。

マイクロビーズは、ポリエチレン樹脂を、砂の粒のような超極小粒のビーズ状にした素材です。収縮度(ストレッチ性)の高いニット生地の側生地で、マシュマロのようなやわらかさの枕が、マイクロビーズの枕です。

洗濯はできません。

必ずピロケースをかけて、ピロケースを頻繁にお洗濯するようにします。

朝起きたら、枕を立てるなどして、できるだけ通気をさせて、湿気を発散させるようにします。定期的に、室内で、陰干しをして、湿気を発散させます。

汗が多い方は、枕の上に、枕用パット、ピローパットを使用すると、汗が低反発枕にしみこみを軽減できます。

ダクロンⓇデュラライフや、ダクロンⓇコンフォレルなど、清潔で、ほこりがたちにくい、高機能のポリエステル素材や、ポリエステル素材を粒状のわたにした、枕の素材です。ポリエステル枕、洗える枕、清潔枕などとして、販売されています。

手洗い、洗濯機での洗濯が可能です。洗濯機の使用は、商品の洗濯表示や、説明書に従ってください。

洗濯する場合は、必ず洗濯ネットに入れて、弱水流で洗います。脱水後、完全に乾燥をさせます。乾燥機は、使用できません。ポリエステルわたが、完全に乾くまで、時間をかけて、しっかりと乾燥をさせることが大切です。湿気が残っていると、カビやダニ、匂いの原になります。

ピロケースを必ず掛け、ピロケースを頻繁にお洗濯して、使うようにしましょう。

毎日のお手入れは、起きてから、立てかけて、少しでも、湿気を発散させるようにしましょう。お休みの日など、定期的に、室内で、陰干しをして、湿気を発散させます。

昔からある、そばがらの枕です。

洗濯はできません。商品によって、洗えるそばがら枕が販売されています。商品の、説明書や洗濯表示を確認するようにしましょう。

通気性が高く、湿気がこもりにくい素材です。ピロケースを必ず掛け、ピロケースを頻繁にお洗濯して、清潔に使うようにしましょう。

毎日のお手入れは、起きてから、立てかけて、少しでも、湿気を発散させるようにしましょう。お休みの日など、定期的に、室内で、陰干しをして、湿気を発散させます。

そばがらは、他の枕に比べて、耐久性が短い枕です。そばがらの、粒がつぶれて、細かくなってしまったら、寿命です。新しい枕に取り換えましょう。

羽毛(ダウン)や羽根(スモールフェザー)の枕です。

洗濯はできません。

通気性が高く、湿気がこもりにくい素材です。ピロケースを必ず掛け、ピロケースを頻繁にお洗濯して、清潔に使うようにしましょう。

毎日のお手入れは、起きてから、立てかけて、少しでも、湿気を発散させるようにしましょう。お休みの日など、定期的に、室内で、陰干しをして、湿気を発散させます。

羊毛(ウール)を粒状のわたになっている素材の枕です。

洗濯はできません。

湿気の吸湿と発散性が高い素材で、比較的、湿気の心配が少ない枕です。ピロケースを必ず掛け、ピロケースを頻繁にお洗濯して、清潔に使うようにしましょう。

毎日のお手入れは、起きてから、立てかけて、少しでも、湿気を発散させるようにしましょう。お休みの日など、定期的に、室内で、陰干しをして、湿気を発散させます。

天日には干さないようにします。日光によって、羊毛(ウール)わたは、変色の原因になります。

流水石枕に代表される、石を粒状にした素材です。ひんやりと熱をこもらせず、固さがある枕です。

洗濯はできません。

必ずピロケースをかけて、ピロケースを頻繁にお洗濯するようにします。

朝起きたら、枕を立てるなどして、できるだけ通気をさせて、湿気を発散させるようにします。定期的に、室内で、陰干しをして、湿気を発散させます。

ひのきを小さなキューブ状のチップにした素材の枕です。

洗濯はできません。

必ずピロケースをかけて、ピロケースを頻繁にお洗濯するようにします。

朝起きたら、枕を立てるなどして、できるだけ通気をさせて、湿気を発散させるようにします。定期的に、室内で、陰干しをして、湿気を発散させます。

以上、

枕を清潔に使うためのお手入れ方法をお伝えしました。

気をつけたいポイントは、

です。

洗濯をする場合は、年に一度、もしくは、汚れてしまって、必要になったときが目安です。

清潔な枕で、気持ち良い睡眠をお楽しみいただければ幸いです。

お世話になります。

本日商品受け取りました。

領収書、お気遣いいただきありがとうございます。

ピローケースも掛けカバーもとても生地がよくて使うのが楽しみです。

今回も迅速にご対応頂き、ありがとうございました。

お求めいただきましたお品:

スーピマ超長綿サテン織り 掛け布団カバー

本日、商品受け取りました。

迅速でご丁寧に対応頂きありがとうございます。

ボックスシーツのたたみ方、とても役立ちます。

シーツとても肌触りがよく光沢もあって綺麗です。なかなかクィーンロングがなく、色々探して、やっと見つけました。

本日追加で注文しました。

どうぞよろしくお願い致します。

お求めいただきましたお品:

マチ30cm ロングサイズ超長綿サテン織りボックスシーツ

お世話になります。

昨日、注文した商品を受け取りました。ご親切に代替の品をいただき、誠にありがとうございます。大きいベッドが届いたばかりでシーツがなく困っていたので、大変助かりました。

また機会がありましたら、よろしくお願い致します。

お求めいただきましたお品:

サイズオーダー スーピマ超長綿サテン織りボックスシーツ

この度はありがとうございました。

ボックスシーツとピローケースを無事受け取っております。引っ越しを控え、一度お洗濯をしたかったため、時間に制約を設けていたにもかかわらず、迅速に対応してくださいましてありがとうございました。光沢のある綿素材が大変気に入っております!

ありがとうございました。

お求めいただきましたお品:

マチ45cm 超長綿サテン織りボックスシーツ

ご丁寧な確認メールありがとうございます。

こちらこそ、頂いておりましたメール中の記載を見落としておりまして

大変申し訳けありませんでした。商品も無事に届きまして大変満足しております。

これからも利用したいと思いますので

宜しくお付き合い頂ければ幸いです。

お求めいただきましたお品:

サイズオーダー シンカーパイル織りボックスシーツ

大変お世話になりました。

本日、無事に商品を受け取りました。

迅速な対応、ありがとうございました。

お求めいただきましたお品:

マチ40cm スーピマ超長綿サテン織りボックスシーツ

ご連絡有り難うございます。

発送の手配、また、送料ご負担頂き、有り難うございました。

またご利用させて頂きます。

宜しくお願いします。

お求めいただきましたお品:

マチ30cm 新疆綿平織りボックスシーツ

この度のお手配を有難う御座いました。

アパシーツとし 使いたくて 購入を しましたが思うよう使えて 大変 嬉しいでした。

アパシーツで買いますと 長さが 短めで すぐにめくれて思うようで なかったのです。少しだけ 今後に向けてですが 画面で生地がよくわかりませんが

生地見本のような 良い方法が有ればいいな など 思います

取り敢えず 御礼まで

お求めいただきましたお品:

ベッド用フラットシーツ

製品無事に到着いたしております。

御礼のご連絡が遅れて申し訳ありません。ピンクも上品な良いお色ですね。

このたびもまたお世話になりありがとうございました。また今後ともよろしくお願い致します。

お求めいただきましたお品:

マチ30cm ロングサイズ超長綿サテン織りボックスシーツ

先ほど、ご発送いただきましたシーツを受け取りました。

ちょうどよいサイズのシーツでとても嬉しく思っています。

また、色や手触りも満足のいく品物で、よいお買い物をさせて

いただいたと思います。

ありがとうございました。

お求めいただきましたお品:

薄型マットレス用新疆綿平織りボックスシーツ

ご連絡ありがとうございます。

アイボリーはさっそく使用しています!

ホワイトの到着、お待ちしてます。ホワイトのシーツ到着しました。

ありがとうございます。

お求めいただきましたお品:

マチ45cm 超長綿サテン織りボックスシーツ

ベッドは干さなよいのですか? 干さない場合ベッドのお手入れは?

「ベッドのマットレスは、干さなくても大丈夫ですか?」「布団をいつも干していたので、ベッドのマットレスを干さないと、汚れや湿気が気になって」と、初めてベッドをお使いになる方から、お問い合わせを頂戴します。ベッドのマットレスは、布団のように干さなくても、大丈夫です。ここでは、ベッドのマットレスを干さなくてよい理由、と、マットレスの湿気対策、お手入れ方法をお伝えします。

ベッドのマットレスは、布団のように干さなくても、大丈夫です。ベッドのマットレス自体が、干さなくてもよい構造になっているからです。ここでは、コイルのベッドマットレスを干さなくてよい理由をお伝えします。

ここでお伝えする、ベッドのマットレスとは、一般的な、中にコイルが入っている、コイルマットレスのことを指しています。コイル以外のマットレスにつきましては、この記事の最後にお伝えします。

まずは、コイルタイプのベッドマットレスの干さなくてよい理由です。理由は、マットレスの中がコイルで、湿気を発散しやすい構造になっているからです。

コイルのベッドマットレス

上の画像が、一般的なコイルのベッドマットレスの構造です。マットレスの構造は、高さが10cm以上のコイルを、巻物と呼ばれる、薄いウレタンと、薄いポリエステルわたやウールわたで上下を挟み、キルティングされた側生地で全体をくるんであります。

マットレスは、構造のほとんどが、コイルで、空洞です。吸湿する素材ではありません。

さらに、マットレスの側面には、通気孔が数カ所あいています。汗などの湿気は、ベッドのマットレス内にとどまらせることなく、横の通気孔から、放湿する構造になっているのです。そのため、干す必要がありません。

ベッドマットレスの側面。通気孔があいている

「布団が干す必要があるのに、ベッドは干さなくてよいの?」の疑問にお答えするために、布団の構造をお伝えします。

布団は、中に綿や羊毛、化繊のわたがはいっている構造です。わたは、湿気を吸収します。汗などの湿気は、布団の中に吸湿され、閉じ込められてしまいます。干すか、布団乾燥機を使用しないと、湿気が発散されることがありません。カラッとした、寝心地の良い布団で眠るためには、干すことが必要になるのです。

布団は干す必要があるのに、ベッドは干さなくてよい理由は、

構造になっているからなのです。

次の項目では、「ベッドって干せないから汚いままで大丈夫?」「 干さない場合のベッドのお手入れは?」にお答えしていきます。

コイルのベッドマットレスは、干す必要はありませんが、汚れないわけではありません。長く、快適に使うには、お手入れも必要です。ここでは、ベッドマットレスのお手入れのポイントと方法をお伝えします。

ベッドマットレスのお手入れのポイントは次の通りです。

具体的な方法は、次の通りです。

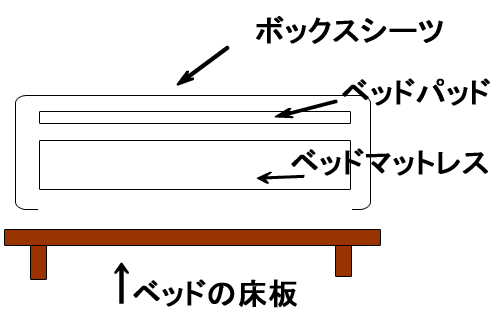

ベッドパッドとボックスシーツを、必ず使うようにしましょう。湿気対策と、汚れ防止対策の、両方の目的です。

使い方は、下の画像をご覧ください。

ベッドマットレスの湿気対策。ボックスシーツとベッドパッドを必ず使う

毎晩寝ている間のかく、コップ一杯の汗の湿気を、ボックスシーツと、ベッドパッドで、吸湿します。そうすることで、ベッドマットレスに染みる湿気をより少なくします。

ボックスシーツは、できれば、1週間に一度程度は、お洗濯をして、清潔に保ちます。ベッドパッドは、定期的にベッドから外して、陰干しをして、湿気を発散させます。

ベッドパッドとボックスシーツを清潔に保ちながら使うことは、とても大切です。ベッドパッドやボックスシーツが湿ったままですと、ベッドマットレスの側生地や中の薄いわたに湿気がこもり、カビやダニの原因になります。

ベッドのマットレスは、ベッドパッドやシーツのように、洗濯をしたり、すぐに買い替えたりしません。長年使います。側生地にカビが発生したり、ダニがベッドマットレスの中に潜んでしまったりすると、カビとりやダニの除去が大変です。マットレスのカビやダニの発生を防止するために、清潔なベッドパッドとシーツを、使うことが大切です。清潔な寝具で眠ると、何より、気持ちもよいものです。

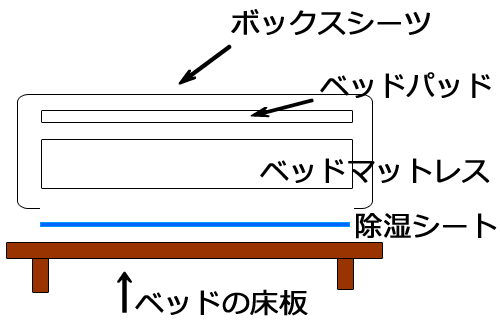

ベッドマットレスの湿気対策の強い味方が、寝具用除湿シートです。寝具用除湿シートは、ベッドのマットレスの下、ベッドの床板の上に敷いて使います。

ベッドマットレスの湿気対策。寝具用除湿シートを使う

ベッドマットレスに通じた湿気を、最後に、除湿シートでしっかり吸湿します。除湿シートで吸湿することで、ベッドマットレスとベッドの床板にたまってしまいがちな湿気を、除湿することができます。

ベッドマットレスとベッドの床板にたまる湿気を除湿しないと、ベッドマットレスの裏面の側生地や、ベッドの床板に、カビが発生してしまいます。

寝具用除湿シートは、比較的手軽なお値段で販売されています。一枚敷くことで、ベッドマットレスとベッド本体を、長く、快適に使うことができます。ぜひ、一枚、ご用意することをおすすめします。

毎日の、ほんの少しの、ひと手間です。朝起きて、お出かけ前までの、30分や1時間の間、ベッドの上の掛け布団を半分に折るなどして、ベッドの中にたまった湿気をなるべく発散させてしまいます。

ベッドの上の掛け布団を折りたたんで、毎日の汗の湿気を放湿。

さらに、完璧にしたい場合は、その状態のマットレスに、サーキュレータや扇風機で風をあてておきます。毎日の汗や湿気を、その日のうちに、対策してしまいたい方に、おすすめの方法です。

季節の変わり目など、定期的に、布団用掃除機を使って、マットレスの上を吸引しましょう。

ベッドマットレスの汚れやほこりは、ボックスシーツとベッドパッドを使っていれば、ほとんど気になりません。とはいえ、気がつかない間に、マットレスの側生地のキルティングの隙間に、ホコリがたまってしまうものです。また、ダニなどが、万が一、発生している場合もあります。

布団用掃除機を使うと、ベッドマットレスの側生地を傷めることなく、ホコリやダニ、ダニの死がいなどを吸引することができます。ホコリとダニ、ダニの死がいは、アレルギーの大きな要因になります。

頻繁でなくてもかまいません。定期的に、マットレスに、布団用掃除機をかけるようにしましょう。マットレスが長持ちしますし、健康的な眠りを楽しんでいただけます。

ベッドマットレスは、腰がのる部分に負担がかかりやすく、へたりが早くなります。腰の部分が一番重いためです。マットレスの部分的なへたり、へこみが、生じる前に、ベッドマットレスを回転させたり、裏返したりするようにします。

ダブルベッドや、クイーン、キングサイズのベッドで、お二人でお休みの場合、体の大きい方が寝る場所の方が、早く、へたります。マットレスを回転させることで、マットレスにかかる負担が、均等になります。マットレスを長くお使いいただけます。

ポイントは、へたりが生じる前に、回転させることです。

マットレスに、表裏がない場合、表裏をひっくり返して使うことも、マットレスの耐久性をアップします。コイルのマットレスは、重量があり、一人でマットレスをひっくり返すのは、はなかなか大変です。二人で行うようにしましょう。

頻度は、半年に一度、一年に一度程度で十分でしょう。

以上が、コイルのベッドマットレスのお手入れのポイントと、方法です。ベッドを長持ちさせ、清潔で快適な眠りを楽しむコツです。

最近は、コイル以外のベッドマットレスをお使いの方もいらっしゃいます。具体的には、低反発素材の、テンピュールのベッドマットレスや、高反発素材の、エアウィーヴやラテックスのベッドマットレスなどです。マットレストッパーなどの、厚みが数センチの商品ではなく、厚みが15cm程度以上の、マットレスタイプの商品です。

コイル以外のベッドマットレスは、コイルのベッドマットレスと異なり、マットレスの中が空洞ではありません。コイルのベッドマットレス以上に、湿気がマットレス内にこもりやすくなります。湿気対策は、コイルのベッドマットレス以上に、気をつけてするようにしましょう。

コイル以外のマットレスをお使いの場合の、湿気対策です。

コイル以外のマットレスは、湿気がマットにたまりやすくなります。ベッド本体の床板が、一枚の板のタイプの上にのせると、湿気が床板やマットレスにとどまってしまいます。少しでも、通気を良くするには、床板が、ウッドスプリングや、スリットの入った板、すのこタイプを選ぶようにしましょう。通気が良くなります。

コイル以外のノンコイルマットレスは、ウッドスプリングやすのこ状の床板のベッド本体を選ぶ

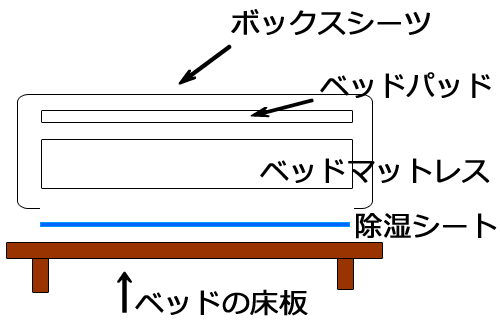

コイル以外のベッドマットレスをお使いの方は、寝具用除湿シートをお使いになることを強くおすすめいたします。ベッドのマットレスの下、ベッドの床板の上に敷きます。

ベッドマットレスの湿気対策。寝具用除湿シートを使う

寝具用除湿シートは、コイル以外のベッドマットレスにこもりがちな湿気を、しっかり吸湿します。コイル以外のベッドマットレスも、とても重量があります。ベッドから外して立てかけるなどして干すことは、現実的ではありません。

除湿シートで、積極的に、湿気を吸湿して、カビやダニの発生を防ぐようにしましょう。

コイル以外のベッドマットレスをお使いの方は、毎朝、お出かけ前までの、30分や1時間の間、ベッドの上の掛け布団を半分に折るなどして、ベッドの中にたまった湿気をなるべく発散させてしまいます。

方法は、コイルのマットレスをお使いの方と、同じです。ただ、頻度を毎日するようにしましょう。

特に、低反発素材のベッドマットレスは、湿気がマットに大変こもりやすい商品です。湿気対策を怠ると、カビの原因になります。湿気のこもったマットレスの上で眠るのは、不快で、心地よい眠りの妨げにもなります。

できれば、掛け布団をじゃばらに3つぐらいに折って、枕の上に乗る程度までたたみ、枕の部分以外のマットレスの部分に、何ものらない状態にして、通気をさせましょう。より早く、多くの湿気を除湿できます。

さらに、その状態のマットレスに、サーキュレータや扇風機で風をあてておきましょう。低反発のマットレスや、ラテックスのマットレスをお使いの方には、特におすすめします。

マットレスには、ボックスシーツを必ず掛けて使います。

ボックスシーツは、できれば、1週間に一度程度は、お洗濯をして、清潔に保ちます。ボックスシーツが湿ったままですと、湿気がこもりがちな、コイル以外のマットレスが、さらに湿気を帯びてしまいます。カビやダニの原因になります。

湿気対策は、快適な眠りのためです。快適な眠りには、清潔な寝具を使うことが、最初の一歩です。

コイル以外のマットレスは、それぞれの商品によって、独自の素材、構造、機能があります。お手入れ方法も、それぞれ異なることがあります。

必ず、お求めになった商品のメーカーが推奨する、お手入れ方法を、参照するようにしましょう。健康のために、お求めになった、コイル以外のマットレスで、より快適な眠りを楽しんでいただけます。

以上、

ベッドマットレスを干さなくてよい理由、お手入れのポイント、お手入れ方法をお伝えしました。

日本は、湿気が多く、快眠のためには、寝具の湿気対策がとても大切です。適切なお手入れで、毎日、ぐっすりと快適にお休みいただければ幸いです。

ベッドサイズの選び方。サイズの特徴と寝具のお求めやすさで比較

ベッドは、マットレスを取りかえさえすれば、家具と同じで、長く使い続けられます。だからこそ、ベッドのサイズは、慎重に、選びたいですよね。ここでは、ベッドのサイズの選び方を、サイズ別の特徴と、それぞれのサイズの寝具の手に入れやすさを比較しながらお伝えします。快眠のために必要なマットレスの幅のサイズもお伝えします。ゆったりくつろいで眠るためのベッドのサイズ選びにお役立てください。

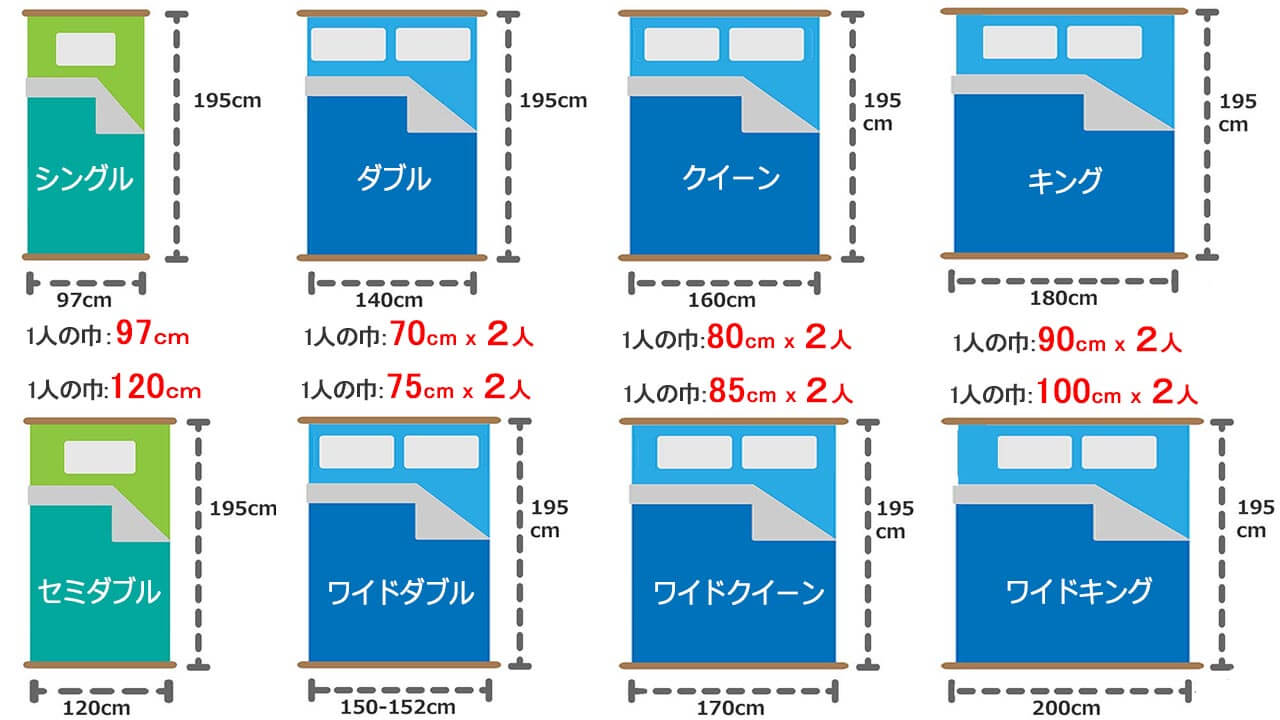

まず、標準的なベッドマットレスのサイズの一覧です。ベッド本体(木枠など)の寸法は、ベッドによって、実寸が異なります。ベッドの実寸の目安は、マットレスサイズより数cm大きいとお考えください。

下記の表は、マットレスの寸法、何人用のベッドか、一人あたりのマットレスの幅を、ベッドのサイズ別に、示しています。

| ベッドサイズ名 マットレスの寸法 | 何人用 | 一人あたりの幅 |

|---|---|---|

| シングル 幅 97 x 丈 195 cm | 一人用のベッド | 97cm |

| セミダブル 幅 120 x 丈 195 cm | 一人用のベッド | 120cm |

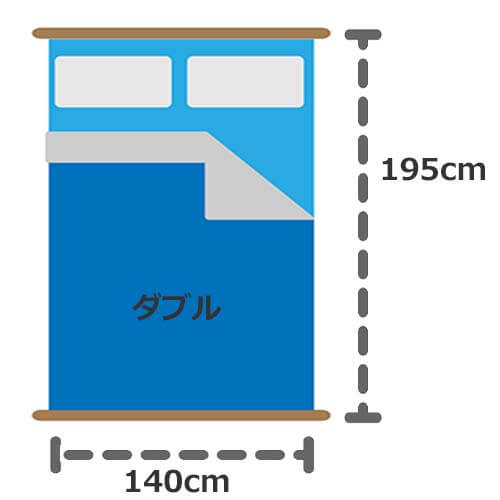

| ダブル 幅 140 x 丈 195 cm | 二人用のベッド | 70cm |

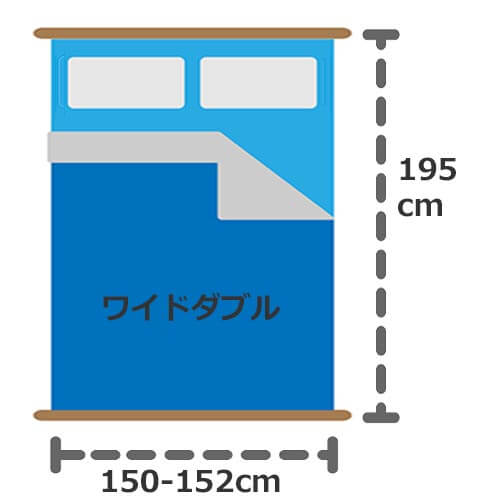

| ワイドダブル 幅 150〜152 x 丈 195 cm | 二人用のベッド | 75~76cm |

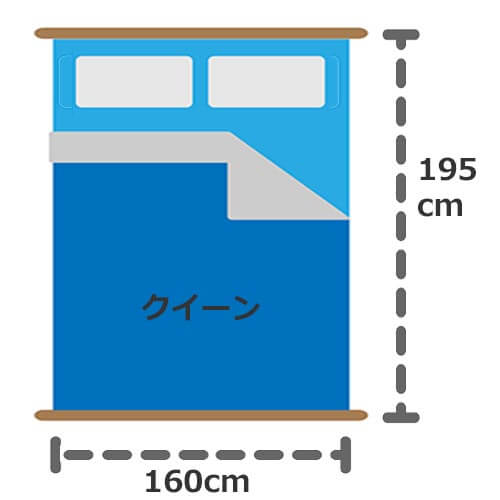

| クイーン 幅 160 x 丈 195 cm | 二人用のベッド | 80cm |

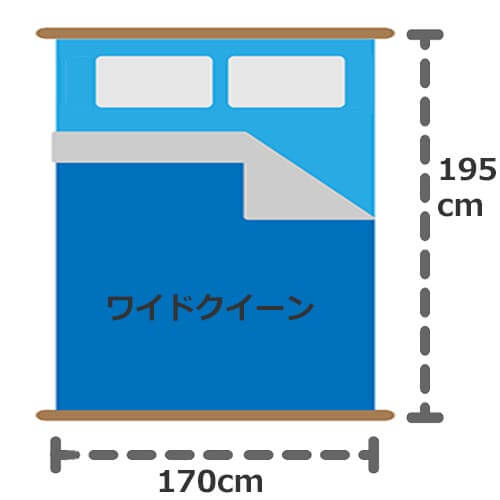

| ワイドクイーン 幅 170 x 丈 195 cm | 二人用のベッド | 85cm |

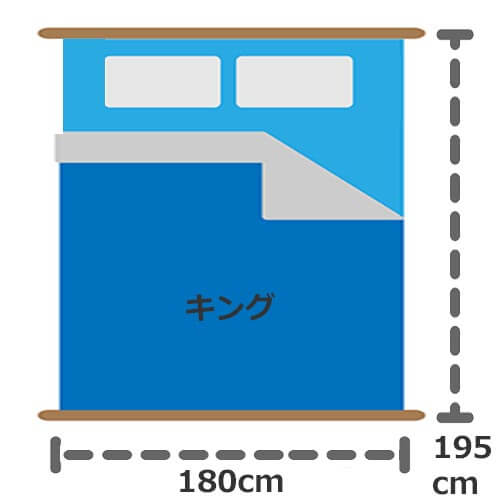

| キング 幅 180 x 丈 195 cm | 二人用のベッド | 90cm |

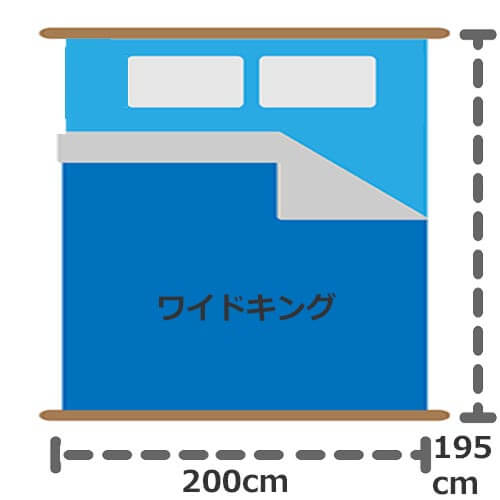

| ワイドキング 幅 200 x 丈 195 cm | 二人用、お子さまと三人 | 100cm |

ベッドのサイズと一人あたりの幅:シングル、セミダブル、ダブル、ダブル、ワイドダブル、クイーン、ワイドクイーン、キング、ワイドキング

では、快眠のために、必要なベッドマットレスの幅は、どのぐらいでしょうか?

医学博士で睡眠の専門家の、堀忠雄氏は、

と伝えています。

マットレスの幅、90cmは、睡眠中、寝返りが可能で、正しい寝姿勢で、寝心地よく眠るために必要な幅です。

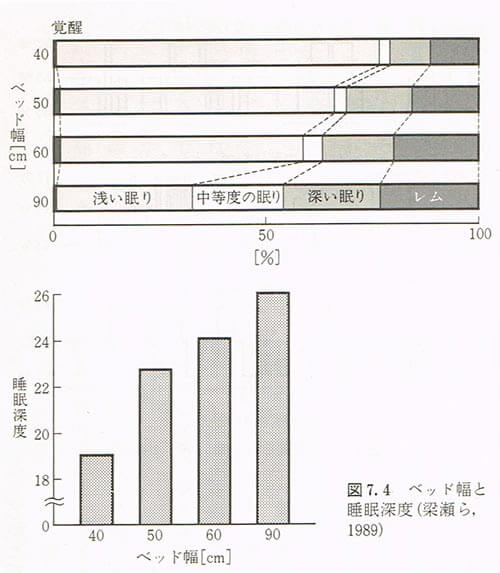

前出の、堀忠雄氏は、著書の中で、ベッドの幅が、眠りの深さに与える影響を調べた実験結果を紹介しています。

著書で示された実験結果のグラフと共に、堀氏の見解をご紹介します。

実験では、ベッドマットレスの幅、40cm、50㎝、60㎝、90㎝で眠った際の、睡眠の深さを測定しています。その結果です。

ベッドの幅の違いによる、睡眠の深さの比較

(堀、2000)

六〇センチ以下では、浅い睡眠がつづき、ほとんど眠れていないのがわかる。下の図は、睡眠段階に重みの得点をあたえて、一夜の睡眠を得点化したものである。睡眠深度特点は、ベッドの幅が大きくなるにしたがって高くなっており、幅九〇センチのときにもっとも深い眠りであることをしめしている。

(堀、2000)

上記では、90cmの幅のマットレスで眠ると、幅の狭いベッドマットレスで眠るときよりも、より深い睡眠を、より長く、得られた、と、伝えています。

幅90㎝は、寝返りができるとされるマットレスの幅です。寝返りができる幅のマットレスを選ぶと、深い睡眠を、たっぷりと取ることができる、というのです。

例えば、体がどうにか横たわれる程度の、幅の狭い台の上で眠ることを想像してみてください。落ちてしまうのでは、と不安になり、よく眠れなさそうな気がしませんか? その不安感が、快眠の妨げの要因になりえるのです。

ベッドマットレスの幅は、90cm 以上を目安に、体の大きさや、どれだけゆったりと休みたいか、そして、寝室のスペースも考慮に入れて、選ぶようにしましょう。

次の項目からは、それぞれのベッドのサイズの特徴と、寝具のそろえやすさをお伝えしていきます。寝具のそろえやすさををお伝えする理由は、ベッドのサイズによっては、寝具の種類が少なく、手に入れにくい場合があるからです。それぞれのサイズを比較しながら、ベッドのサイズ選びにお役立てください。

シングルサイズからワイドキングサイズまで、小さい順に、お伝えします。

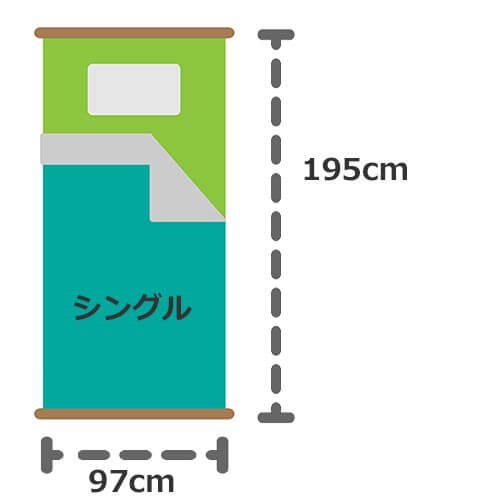

シングルのベッドサイズ

| ベッドサイズ名 マットレスの寸法 | 何人用か | 一人あたりの幅 |

|---|---|---|

| シングル 幅 97 x 丈 195 cm | 一人用のベッド | 97cm |

シングルのベッド用の寝具は、品数、種類、グレード、価格帯、いずれも、大変多く販売されています。サイズ別では、シングルが、一番種類が豊富で、多くの中から、お気に召した商品をお選びいただけます。

季節に合わせて快適に休める、敷きパッドも、シングルサイズは、手軽な値段で、豊富な種類からお選びいただけます。

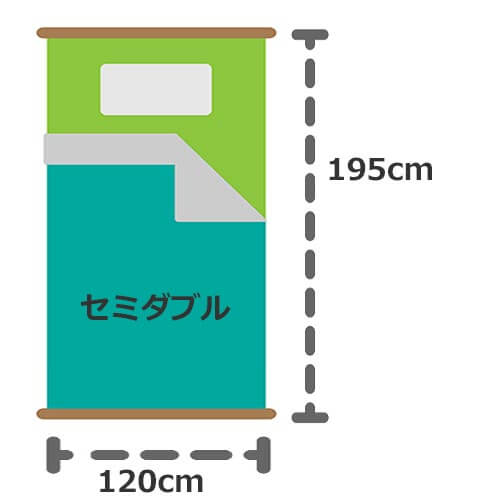

セミダブルのベッドサイズ

| ベッドサイズ名 マットレスの寸法 | 何人用か | 一人あたりの幅 |

|---|---|---|

| セミダブル 幅 120 x 丈 195 cm | 一人用のベッド | 120cm |

セミダブルのベッド用の寝具は、ボックスシーツとベッドパッドは、品数、種類、グレード、価格帯、いずれも、豊富に販売されています。多くの中から、お気に召した商品をお選びいただけます。

セミダブルサイズの掛け布団は、手に入れるのが困難なサイズの商品です。理由は、大変流通が限られ、大手の寝具メーカーでは、製造をほとんどしていないか、受注生産での販売になっているからです。

セミダブルサイズの掛け布団カバーや、毛布、タオルケットも同様です。

セミダブルサイズのベッドをお使いの方は、掛け布団は、セミダブルよりも、シングル、またはダブルサイズをおすすめいたします。

毛布やタオルケットも、シングルサイズをお選びになるのがようでしょう。

ダブルのベッドサイズ

| ベッドサイズ名 マットレスの寸法 | 何人用か | 一人あたりの幅 |

|---|---|---|

| ダブル 幅 140 x 丈 195 cm | 二人用のベッド | 70cm x 2人 |

ダブルのベッド用の寝具は、種類、グレード、価格帯、いずれも、豊富に販売されています。多くの中から、お気に召した商品をお選びいただけます。ただ、色が限られている場合があります。

季節に応じて快適にお休みいただくための、敷きパッドのダブルサイズは、販売数が限られています。季節の始めにそろえることをおすすめいたします。季節が始まると、売り切れてしまう場合が多くあります。

ダブルサイズの毛布、タオルケットは、メーカーによる製造が、年々減少しています。ダブルサイズの商品を製造する、織り機がなくなってきているためです。シングルサイズの毛布やタオルケットを、2枚ご用意する方が、手に入れやすくなります。

ワイドダブルのベッドサイズ

| ベッドサイズ名 マットレスの寸法 | 何人用か | 一人あたりの幅 |

|---|---|---|

| ワイドダブル 幅 150?152 x 丈 195 cm | 二人用のベッド | 75~76cm |

ワイドダブルのベッド用の寝具は、種類、品数も、大変少なくなっています。ボックスシーツやベッドパッドも、販売数が限られているサイズです。店舗では探すのが困難で、通販でお求めいただくのが、よいサイズです。

ワイドダブルのベッドパッドが探しにくい場合は、ダブルサイズのベッドパッドをお使いになることをおすすめいたします。ダブルサイズのベッドパッドは、巾が140cmで、ワイドダブルのベッドマットレスの幅が150cm。両端、5cm程度ずつ、ベッドパッドが乗らない部分が生じますが、そこに眠ることはほぼありません。ご利用いただくには、問題はありません。

ワイドダブルのボックスシーツの販売も、減少しています。どうしても、見つからない場合は、160cm巾のクイーンサイズのボックスシーツをお使いになるのも一案です。ワイドダブルのボックスシーツの幅は、155cm。クイーンのボックスシーツは、160cm。5cmの違いですので、ベッドにシーツをセットする際に、シーツをしっかりとマットレスの下に入れ込んでいただくと、お使いいただけます。

ワイドダブルサイズの掛け布団、毛布、タオルケットは、ほぼ製造がありません。掛け布団は、クイーンサイズをお使いください。毛布とタオルケットは、シングルサイズの毛布やタオルケットを、2枚ご用意することをおすすめいたします。

クイーンサイズのベッドのサイズ

| ベッドサイズ名 マットレスの寸法 | 何人用か | 一人あたりの幅 |

|---|---|---|

| クイーン 幅 160 x 丈 195 cm | 二人用のベッド | 80cm |

クイーンサイズのベッド用の寝具は、種類が限られます。店舗では、取り扱いが少ないサイズですので、通販でお求めいただくのが、よいサイズです。

クイーンサイズのボックスシーツ、ベッドパッドは、どちらも、通販では、手に入れやすいサイズです。

クイーンサイズの、ひんやりパッド、あったかパッドなどの敷きパッドは、種類が限られていますが、販売はされているサイズです。ただ、販売数が少ないため、シーズンの始めにお求めになることをおすすめいたします。通販でも、探しにくい場合は、販売店にお尋ねになり、取り寄せるのも一案です。

ワイドクイーンのベッドのサイズ

| ベッドサイズ名 マットレスの寸法 | 何人用か | 一人あたりの幅 |

|---|---|---|

| ワイドクイーン 幅 170 x 丈 195 cm | 二人用のベッド | 85cm |

ワイドクイーンのベッド用の寝具は、種類、品数も、大変少なくなっています。ボックスシーツやベッドパッドも、販売数が限られているサイズです。店舗では探すのが困難で、通販でお求めいただくのが、よいサイズです。

ワイドクイーンのベッドパッドが探しにくい場合は、クイーンサイズのベッドパッドをお使いになることをおすすめいたします。クイーンサイズのベッドパッドは、巾が160cmで、ワイドクイーンのベッドマットレスの幅が170cm。両端、5cm程度ずつ、ベッドパッドがのらない部分が生じますが、そこに横になることは、ほぼありません。ご利用いただくには、問題はありません。

ワイドクイーンのボックスシーツの販売も、減少しています。どうしても、見つからない場合は、180cm巾のキングサイズのボックスシーツをお使いになるのも一案です。ワイドクイーンのボックスシーツの幅は、170cm。クイーンのボックスシーツは、180cm。10cmの違いですので、ベッドにシーツをセットする際に、シーツをしっかりとマットレスの下に入れ込んでいただくと、お使いいただけます。

ワイドクイーンサイズの掛け布団、毛布、タオルケットは、製造がありません。掛け布団は、クイーンサイズ、または、キングサイズをお使いください。毛布とタオルケットは、シングルサイズの毛布やタオルケットを、2枚ご用意することをおすすめいたします。

キングのベッドのサイズ

| ベッドサイズ名 マットレスの寸法 | 何人用か | 一人あたりの幅 |

|---|---|---|

| キング 幅 180 x 丈 195 cm | 二人用のベッド | 90cm |

キングサイズのベッド用の寝具は、大変、種類も数も限られますので、手に入れにくいサイズです。販売はされていますが、受注生産が多くなるサイズです。

キングサイズのボックスシーツ、ベッドパッドは、店頭ではほぼ取り扱っていないので、通販でお求めになるのが良いでしょう。

キングサイズの掛け布団は、ほぼ、受注生産が多くなっています。お求めになる際は、日数にゆとりを持って、準備するようにしましょう。

キングサイズの、毛布やタオルケットは、国産の商品は、ほぼ製造がありません。海外では、販売されていますので、どうしても手に入れたい方は、通販で海外から取り寄せることは可能です。

使い勝手を考えますと、毛布やタオルケットは、シングルをお一人が一枚ずつお使いになることをおすすめいたします。

ワイドキングのベッドサイズ

| ベッドサイズ名 マットレスの寸法 | 何人用か | 一人あたりの幅 |

|---|---|---|

| ワイドキング 幅 200 x 丈 195 cm | 二人用、お子さまと三人 | 100cm |

ワイドキングサイズは、シングル2台分のサイズです。

ボックスシーツは、シングルサイズを2枚ご用意いただくか、ワイドキングのボックスシーツをお使いになるか、お好みでお選びいただけます。ワイドキングのボックスシーツは、通販では、手に入れやすくなってきています。色や価格帯も、種類が増えてきています。ご自身のお好みでお選びいただけます。

ワイドキングサイズのベッドパッドの販売は、大変数が限られています。シングルのベッドパッドを2枚お使いになるか、キングサイズのベッドパッドをお使いください。

キングサイズのベッドパッドは、巾が180cmで、ワイドキングのベッドマットレスの幅が200cm。両端、10cm程度ずつ、ベッドパッドがのらない部分が生じますが、そこに横たわることは、ほぼありません。ご利用いただくには、問題はありません。

ワイドキングのベッドで使う掛け布団は、キングサイズの掛け布団か、シングルサイズの掛け布団を2枚ご用意になるか、になります。キングサイズの掛け布団は、大変種類や流通が限られています。使い勝手や手に入れやすさを考慮しても、シングルサイズの掛け布団を2枚ご用意するのが良いでしょう。

ワイドキングのベッドには、毛布やタオルケットは、シングルをお一人が一枚ずつお使いになることをおすすめいたします。

以上、

ベッドサイズの選び方を、ベッドのサイズ別特徴、快適に眠るために必要なベッドの幅、寝具の選びやすさを比較しながら、お伝えしました。快眠できる、ベッドのサイズで、どうぞ毎日の睡眠をお楽しみくださいませ。

この記事では、ベッドのマットレスの一般的なサイズをご案内しました。

マットレスのサイズは、幅と丈のみをお伝えしています。マットレスの厚みは、メーカーや商品によって、寸法が異なるからです。ただ、ボックスシーツをお求めの際は、マットレスの厚みの寸法が必要になります。 マットレスの厚みを、必ずお測りになってから、お求めくださいませ。マットレスの厚みによっては、ボックスシーツが使えない場合があります。

ロングサイズのベッドマットレスについては、ここではお伝えしませんでした。ロングサイズのベッドマットレスの寸法は、「ベッドのサイズと寸法の一覧」をご参照くださいませ。

文献

堀忠雄、(2000)『快適睡眠のすすめ』株式会社岩波書店.