羽毛布団選びに役立つ、羽毛布団の品質説明に使われる用語集

羽毛布団を、テレビショッピングや通販など、店頭以外でお求めになる方が増えているようです。一方で、広告の雰囲気にのまれて、望む品質とは異なった商品を買ってしまったというお声も頂戴します。ここでは、羽毛布団の商品説明に、頻繁に使われる、専門用語の意味を用語集にしてお伝えします。きちんと意味を知ることで、羽毛布団選びの失敗も防げます。望む品質の羽毛布団をご自分で選ぶ場合に、お役立てください。

目次 羽毛布団の品質説明で使用される用語の、五十音順インデックス 羽毛布団の品質説明で、頻繁に使われる用語を、五十音別に並べてあります。目次、早見表としてご利用ください。

用語をクリックすると、用語の説明の項目に移動します。すべて、このページ内にあります。スクロールしても、ご覧いただけます。

表の説明 専門用語は、羽毛布団の品質説明に使われる用語です カテゴリは、その用語がどんなときに使われるか、何を表すときに使われるかの分類を記しています 羽毛布団の品質を表す用語の、五十音順インデックス(目次) (お知りになりたい用語をクリックしてください。意味、説明をご覧いただけます。)

羽毛布団の品質説明で使用される用語とその意味 ここからは、羽毛布団の品質説明に使われる、専門用語とその意味を、カテゴリ別にお伝えします。

羽毛布団のタイプ 水鳥の種類 羽毛の種類 羽毛布団の仕様・品質 羽毛布団の品質 羽毛布団の製造過程・品質 羽毛布団の状態 1.羽毛布団のタイプ 羽毛カセット 羽毛カセットとは、側生地が白やオフホワイト、生成り色の、無地の側生地を使った羽毛布団のことです。

掛け布団に柄や、濃い色が使われていないため、白の掛け布団カバーを使っても、中の布団の柄や色が、透けて見えません。そのため、掛けふとんカバーの色や柄を、自由に変えて、寝室のインテリアを楽しむことができます。

デュエット羽毛・2枚合わせ羽毛布団 デュエット羽毛布団、2枚合わせ羽毛布団とは、薄手の羽毛肌掛け布団と、少し厚めの合掛けタイプの羽毛布団の2枚セットになっている、羽毛布団です。デュエット羽毛布団と、2枚合わせ羽毛布団は、同じ意味です。

夏は、羽毛の肌掛け布団を1枚で、春と秋は、合い掛けタイプを1枚で、晩秋から冬は、2枚合わせて使うなど、季節の気温に合わせて、2枚を組み合わせてお使いいただけます。気温や、保温性の好みを、自由に変えられるので、いつでも、快適な保温性で、快眠を楽しめます。

2.水鳥の種類 マザーグース マザーグースとは、羽毛布団の商品説明などで使われる用語で、生後3~4年の親鳥の水鳥のことを指します。数年飼育された水鳥ですので、羽毛の粒が大きいのが特徴です。

一般的な羽毛布団は、若い水鳥のダウンが使われるます。マザーグースから採取されるダウンは、貴重で、粒が大きいため、高級羽毛布団にのみ使われます。マザーグースダウンと呼ばれます。

ホワイトグース ホワイトグースとは、羽毛布団の商品説明などで使われる用語で、白い羽毛が採取できる、がちょうに分類される水鳥のことです。

ホワイトグースから採取できる羽毛を、ホワイトグースダウンと呼びます。ホワイトグースダウンは、真っ白な羽毛で、羽毛の粒が大きいのが特徴です。羽毛の粒が大きいと、空気をたくさん含ませることができますので、保温性の高い羽毛布団を作ることができます。

ポーランド、ハンガリー、ロシア、フランスの、寒い地域で育てられたホワイトグースから採取できる、ホワイトグースダウンは、粒が大きいとされます。羽毛の品質にもよりますが、高級羽毛布団に使われるのは、上記の地域で飼育されたホワイトグースダウンが使われる場合が多くあります。

ホワイトダック ホワイトダックとは、羽毛布団の商品説明などで使われる用語で、白い羽毛が採取できる、アヒルに分類される水鳥のことです。

ホワイトダックから採取できる羽毛を、ホワイトダックダウンと呼びます。ホワイトダックダウンは、真っ白な羽毛ですが、羽毛の粒は、グースダウンより、小さくなります。

一般的に、ダックダウンは、グースダウンに比べて、羽毛の粒が小さく、膨らみが少ないとされます。ダックダウンの品質にもよりますので、一概にはいえませんが、一般的には、グースダウンよりダックダウンのほうが、ランクが下になります。

シルバーグース シルバーグースとは、羽毛布団の商品説明などで使われる用語で、グレーがかった色の羽毛が採取できる、がちょうに分類される水鳥のことです。

シルバーグースから採取できる羽毛を、シルバーグースダウンと呼びます。シルバーグースも、ホワイトグースダウン同様に、羽毛の粒が大きいのが特徴です。羽毛の粒が大きいと、空気をたくさん含ませることができますので、保温性の高い羽毛布団を作ることができます。

シルバーグースも、ホワイトグースダウン同様の、粒の大きさや、保温性がありますので、色の違いのほかは、あまり差がありません。ただ、白や生成り色の側生地の羽毛布団の場合、中の羽毛の色が、グレーっぽく、羽毛の品質が良くないのでは、と思われることもあります。商品の、膨らみを、実際に確認するなど、品質をしっかり見極められれば、シルバーグースでも、ホワイトグースダウンに匹敵する、品質の良い羽毛布団を手に入れることは可能です。

色の違いから、品質が同じであっても、ホワイトグースダウンの羽毛布団より、シルバーグースダウンの羽毛布団のほうが、価格が安い場合があります。

シルバーダック シルバーダックとは、羽毛布団の商品説明などで使われる用語で、グレーっぽい色の羽毛が採取できる、アヒルに分類される水鳥のことです。

シルバーダックから採取できる羽毛を、シルバーダックダウンと呼びます。シルバーダックダウンは、グレーっぽい色のついた羽毛で、羽毛の粒は、グースダウンより、小さくなります。

羽毛布団のランクとしては、一般的には、シルバーダックダウンが、そのほかのダウンに比べて、一番下の部類になります。

例外:色のついたダックダウンで、アイダーダウンと呼ばれる、大変貴重で、保温性が特に高い素晴らしいダウンもあります。アイダーダウンは、グレーから茶色がかった色で、粒も小さいですが、保温性は、そのほかのダウンに比べて大変高く、羽毛布団の価格も、2百万円以上のお品になります。

3.羽毛の種類 グースダウン グースダウンとは、羽毛布団の仕様を表す言葉で、白い羽毛が採取できる、がちょうに分類される水鳥から採取される、羽毛のことです。

グースダウンは、ダックダウンに比べて、羽毛の粒が大きいのが特徴です。

ただ、羽毛布団の品質は、グースダウンだから良い、ということだけでは決まりません。グースダウンの品質、粒の大きさ、量、洗浄具合、キルティング、側生地、など、様々な複合的な要素によって、羽毛布団の品質の良し悪しが決まります。

羽毛布団をお選びになる際は、グースダウンだから安心、ということではないことを、ご留意くださいませ。

手摘みダウン 手摘みダウンとは、羽毛布団の仕様を表す言葉で、羽毛を、水鳥から、人間の手で丁寧に採取した羽毛原料のことです。手で摘むことで、繊細な羽毛の粒を、壊さず、大きいまま採取することができます。

羽毛の粒が大きいまま採取できること、手間がかかることから、ダウンの中では、ランクが高く、高級羽毛布団に使用されます。

一般的なダウンは、機械で採取されるため、手摘みダウンに比べると、採取の際に、羽毛が壊れやすくなります。

手選別ダウン 手選別ダウンとは、羽毛布団の仕様を表す言葉で、羽毛の粒を、サイズ別にクラス分けする最後の工程で、人間の手によって、グレードの高い、粒が大きくきれいな羽毛だけを選別したダウンのことです。

大きく、丸い粒のそろった羽毛の粒のみが、ヒトの目で選別されていますので、手選別ダウンは、最高級羽毛布団に使われます。粒のそろった、大きい羽毛は、空気をたくさん含みますので、保温性が高くなるからです。

ダックダウン ダックダウンとは、羽毛布団の仕様を表す言葉で、がちょうに分類される水鳥から採取される、羽毛のことです。

ダックダウンは、グースダウンより、羽毛の粒が小さくなるのが一般的です。羽毛の粒が小さくなると、保温性が少なくなります。

一般的に、ダックダウンの羽毛布団は、グースダウンを使った羽毛布団より、価格が低くなります。

羽毛布団の品質は、グースダウンだから良い、ということだけでは決まりません。グースダウンの品質、粒の大きさ、量、洗浄具合、キルティング、側生地、など、様々な複合的な要素によって、羽毛布団の品質の良し悪しが決まります。

ダックダウンの羽毛布団でも、場合によっては、グースダウンの羽毛布団より、品質が高くなることもあります。商品をしっかりと見極めることが大切です。

スモールフェザー スモールフェザーとは、羽毛布団の仕様を表す言葉で、硬い部分がある小さい羽根のことです。どんな、羽毛布団でも、5%程度以上は、スモールフェザーが含まれています。

スモールフェザーの割合が多い羽毛布団は、かさはあっても、その分重くなり、がさごそと音がして、膨らまず、保温性が低くなります。

夏に使われる、ダウンケットと呼ばれる、羽毛の肌掛け布団は、スモールフェザーの割合が多い商品があります。それは、夏掛けは、保温性の高さより、通気性の高さが重視されるためです。スモールフェザーの割合を多くして、価格をおさえた商品を作る場合があります。

フェザー フェザーとは、芯のある、羽根のことです。品質が確かな羽毛布団には、通常は、フェザーは使われません。

枕の素材として、使われることはあります。

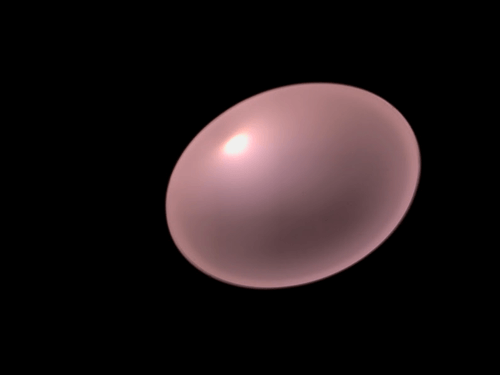

ダウンボール ダウンボールとは、羽毛布団の仕様を表す言葉で、羽毛の粒のことです。たんぽぽの綿毛のような、まるい、ふんわりと空気をたくさん含む、羽毛の粒です。

ダウンボールが大きく、形がきれいなほど、空気をたくさん含み、膨らみますので、保温性も高くなります。

ダウンの保有率の表示が、90%の羽毛布団であっても、ダウンボールの大きさが異なると、保温性は異なります。ダウンの保有率が同じであっても、大きい粒のダウンボールが入った羽毛布団の方が、グレードが高く、保温性が高くなります。

羽毛布団の品質表示タグには、ダウンの保有率は記載されていますが、粒の大きさまでは記載されていません。広告で、ダウン90%の羽毛布団が、なんと●●円!となっていても、そのダウンの粒は、とても小さい場合もあります。小さい粒のダウンボールは、保温性が低く、価格が低くなります。ダウン率だけで、羽毛布団の保温性や品質を見極めることはできません。

4.羽毛布団の仕様・品質 ダウン率 ダウン率とは、羽毛布団の仕様を表す言葉で、羽毛布団の中の詰め物のうち、ダウンが占める割合のことです。

一般的には、羽毛布団は、ダウンの割合が高いほど、保温性の高い羽毛布団である場合が多いです。ただし、ダウンは、品質の違いが、大きくあり、同じダウン率の羽毛布団でも、保温性や、グレードが、まったく異なることがあります。

理由は、ダウンの産地、品質、ダウンの粒の大きさ、洗浄の方法、採取の方法、によって、同じ量のダウンが使われていても、ダウンが含む空気の量が異なり、保温性が全く異なるからです。

羽毛布団の商品タグには、ダウン率は記載されていても、ダウンの品質は、記載されていません。羽毛布団の品質の良し悪しを、ダウン率だけで見極めることはできません。目安としては、やはり、羽毛布団の製造元、メーカー、価格を、加味して、品質を見極める必要があります。

ダウンプルーフ加工 ダウンプルーフ加工とは、羽毛布団から、羽毛が吹き出ないようにするために、側生地に施される加工のことです。

羽毛布団の側生地は、生地密度の高い、高級生地が使われるのが一般的です。羽毛が、羽毛布団の側生地の隙間から、吹き出てこないためです。羽毛の吹き出しを、さらに、防ぐために施されるのが、ダウンプルーフ加工です。

現在では、ほとんどの羽毛布団が、ダウンプルーフ加工が施されているとは思いますが、メーカー、商品によっては、施されていない場合があります。商品をお求めの差異は、ダウンプルーフ加工の施された、側生地の、羽毛布団を求めることをおすすめします。

キルト・キルティング・マス 羽毛布団は、中の羽毛が、布団の中で移動しないように、いくつかのマスに、区切って作られます。マスの区切りを、キルト、キルティングと呼びます。

羽毛布団を、いくつのマスにキルト、キルティングするか、キルティングのタイプによって、同じ羽毛や、側生地が使われていても、羽毛布団の保温性や掛け心地が異なります。

羽毛布団のグレード、品質、掛け心地、保温性を左右する要素の一つになります。

メーカーによって、体の真上になる部分のマスを大きくお椀状にキルトして、体に沿うように、保温性を高める羽毛布団に仕上げている商品を作っているところもあります。

また、ベッドからずれ落ちにくような、ベッド用キルトを施した羽毛布団を販売しているメーカーさまもあります。

キルティングの方法で、掛け心地が変わります。羽毛布団を選ぶ際には、重要な要素となりますので、チェックポイントの一つとされることをおすすめします。

立体キルト・完全立体キルト 立体キルトとは、羽毛布団の仕様で使われる用語で、羽毛布団をいくつかのマスにキルトする際に、マチの布を使って、マスに高さをつけて、キルトする方法のことです。立体キルトをすることで、羽毛布団の羽毛が空気をたくさん含んで、膨らむことを可能にします。

羽毛布団は、羽毛の粒が空気をたくさん含んで膨らむことで、保温性を高めます。立体キルトのマチの高さによって、羽毛の特性が発揮されることになります。

現在の羽毛布団は、立体キルトの商品がほとんどです。ただ、メーカーによっては、そうでない場合もありますので、最低限の確認をしておくようにしましょう。

特に、立体キルトでも、それぞれのマスが、独立せず、一部、縫い合わせをしない、キルトの方法があります。これは、羽毛を、羽毛布団に充填する際に、一か所から、一度に入れて、そのままにしているキルトです。その場合、羽毛布団を使っているうちに、羽毛が、ほかのマスに移動してしまい、足のほうだけ羽毛があって、襟元にない、体の上にない、といった症状の原因になります。

立体キルトでも、完全立体キルトと記してある羽毛布団は、マスが、完全に独立していますので、羽毛が移動してしまうことがありません。キルトを選ぶ際は、立体キルトでも、完全立体キルトになっているかも、確認するようにしましょう。

完全立体キルトの中でも、マチの高さを変えるなどで、より、保温性や掛け心地を良くする、特殊な立体キルトの羽毛布団を作っているメーカーもあります。体の上になる部分だけ、マチを高くして、羽毛を多く入れ、保温性が高くなるようにする方法もあります。

羽毛布団をお選びになる際、立体キルトのタイプが、どのようになっているかも、確認すると、望む品質の羽毛布団を見極める、一つのポイントになります。

ヨーロッパキルト・タタキキルト ヨーロッパキルト、タタキキルトとは、羽毛布団の側生地の表と裏を、そのままぬ合わせるキルトの方法です。羽毛布団のマスに、高さがないキルトの方法です。

保温性の高さを重視しない、羽毛の肌掛け布団に使われるキルティング方法になります。

ループ(8箇所ループなど) 羽毛布団のループとは、羽毛布団の仕様で使われる用語で、8箇所ループ、10箇所ループと表示されているのは、羽毛布団と掛けふとんカバーがずれない ように、結束するための、ループの数のことです。

8箇所は、羽毛布団の四つ角と、それぞれの辺の中央に、ループ(輪)が縫い付けられています。このループに、掛けふとんカバーに縫い付けられている、ずれ防止の紐を結束します。(リンク)結束することで、羽毛布団が、掛けふとんカバーの中で泳いだり、ずれたりせずに、心地よく、掛けていただけます。

10箇所ループの場合は、羽毛布団の四つ角、左右の辺の中央、足の方の辺の中央、襟元の辺には、3箇所、合計10箇所にループが縫い付けられている羽毛布団になります。よりずれないための仕様ですが、掛けふとんカバーも、10箇所同じ場所にないと、上手に結束できません。掛けふとんカバーの紐の数も、確認するようにしましょう。

5.羽毛布団の品質 かさ高・ダウンパワー かさ高やダウンパワーとは、羽毛のふくらみの度合い、高さを表す用語です。かさ高やダウンパワーの数値が高いほど、羽毛が膨らむ力が強く、空気をたくさん含み、保温性が高い羽毛布団になるという数値です。

かさ高は、JIS(日本工業規格)で定められた数値で、円柱の中に、羽毛30gを自然落下させ、その後、120gの円盤をのせ、2分後の、円柱の底から円盤の位置までの高さで表されます。

ダウンパワーは、羽毛原料1gあたりのふくらみを体積で示した数値です。

メーカーによって、羽毛布団の品質を表す際に、表示している場合とそうでない場合があります。羽毛布団を選ぶ際の一つの目安になります。

ドレープ性・フィット性 羽毛布団のドレープ性、フィット性とは、羽毛布団を掛けたとき、羽毛布団がどれだけ、体に沿うようにフィットするかを表現するときに使う用語です。

高級羽毛布団、掛け心地や保温性の高い羽毛布団は、ドレープ性やフィット性が良い、高いとされます。

ドレープ性やフィット性の高さは、羽毛布団の側生地の品質、キルティングの方法、羽毛の品質の高さによって異なります。

羽毛布団の側生地に、品質の高い超長綿で、糸番が細く、密に織られ、軽く上質な生地が使われると、体に沿うような、フィット性の高い羽毛布団になりやすくなります。

羽毛布団のキルトが、お椀のような、羽毛布団の内側が、丸く膨らむようなキルトが採用されていると、体と羽毛布団の間に、隙間ができにくくなり、フィットして、保温性が高くなります。

羽毛の品質が高いと、粒が大きく、きれいな形で、均一になりますので、羽毛が空気をたくさん含み、体に沿うように膨らみます。ドレープ性やフィット性が高い羽毛布団となる一つの要素です。

上記のような要素が、複合的に合わさって、ドレープ性やフィット性が高くなり、保温性が高く、掛け心地の良い羽毛布団になります。

ドレープ性やフィット性の高い羽毛布団をお選びになりたい場合は、側生地の品質、キルトの方法、羽毛の品質を、確認するようにします。高級羽毛布団であるほど、ドレープ性が高くなりますので、ある程度の予算を見込むことも、頭に入れておきましょう。

6.羽毛布団の製造過程・品質 羽毛の洗浄 羽毛の洗浄とは、羽毛布団の製造過程で行われる工程の一つです。洗浄具合で、羽毛布団の品質に影響します。

羽毛の原毛は、水鳥から採取されて、そのまま、日本に輸入されます。洗浄することで、羽毛布団に使える状態にします。水鳥の羽毛の原毛の状態では、ゴミや汚れが付着しています。それを、工場で、洗浄して清潔にします。

メーカーによっては、洗浄を7回繰り返して、羽毛布団の中材として使う会社もあります。洗浄を繰り返すことで、羽毛に付着した汚れが取り除かれ、においはもちろんのこと、アレルギーの原因を取り除き、空気をたくさん含むことも可能にします。

洗浄具合を、羽毛布団の特性として、表示している羽毛布団は、その特性の表示内容が正しい場合は、清潔で、安心で、丁寧に作られた羽毛布団ということもいえるでしょう。

7.羽毛布団の状態 羽毛の片寄り 羽毛の片寄りとは、羽毛布団の羽毛が、均一でなく、片寄ってしまうことを表現する言葉です。羽毛の片寄りがある羽毛布団は、足元にだけ羽毛が固まってしまうなど、羽毛布団の品質が、一定水準以下で、保温性も期待できない商品の状態です。

羽毛の片寄りが、新しい羽毛布団で発生してしまった場合は、キルティングの方法が、粗悪だったということになるでしょう。

数年使っているうちに、羽毛の片寄りが発生した場合は、キルティングの方法が、完全立体ではなかった、使っているうちに、側生地が傷み、羽毛が移動してしまったといったことが考えられます。

羽毛の片寄りが生じた羽毛布団は、保温性がなく、掛け心地が悪い状態ですので、羽毛布団のリフォーム や、買い替えで対処することをおすすめします。

以上、

羽毛布団の品質は、一つの要素、例えば、羽毛の産地やダウン率では、決められません。羽毛の品質、産地、側生地、キルティングなど、様々な要素が合わさって、グレード、掛け心地が決まります。

じっくりと、商品を吟味することで、ご満足する羽毛布団を選んでいただければ幸いです。