ハウスダスト。寝具のお手入れと寝具選びで対策

花粉症ではないはずなのに、鼻がむずむず、何のアレルギーかしら? と思うこと、ありませんか? ハウスダストが原因かもしれません。ハウスダストを軽減させれば、アレルギーの要因も減らせます。寝具は、ハウスダストが多く発生するといわれています。ここでは、寝具のお手入れと選び方でできる、ハウスダスト対策をお伝えします。

目次

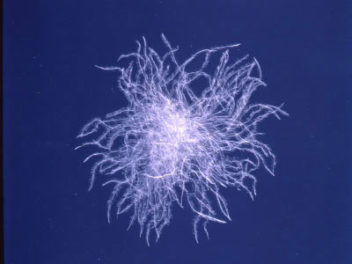

ハウスダストとは

ハウスダストという言葉、よく耳にしますよね。明確な意味、ご存じですか?

「ウィキベディア」では、ハウスダストを次のように定義しています。

ハウスダスト(英語:house dust)とは、室内塵のことで、アレルギーを引き起こすいくつかのアレルゲンが混合したもの。ペットなどの動物やヒトの皮屑(フケ)、カビ、ダニ、および細菌などが混ざったもの。 広義であれば、読んで字のごとく室内塵そのものを指し、砂塵や繊維の屑なども含む。

要約すると、

- ハウスダストとは、アレルギーの原因になる、部屋の中のホコリ、繊維のホコリ、カビ、ダニ、ヒトやペットの皮膚から出るホコリ

ということになるでしょう。

寝具は、繊維の塊です。生地、わたや羽毛が、多く使われます。ハウスダスト、が発生しやすい家庭用品なのです。

ハウスダストが発生しやすい寝具、具体的には、

- 敷き布団

- 掛け布団

- 毛布

- わたやそばがらの枕

- シーツ、カバー、など

です。

使われている寝具の素材によって、ハウスダストが生じやすい、生じにくいはありますが、お使いの寝具のほとんどが、原因となりうることががわかります。

ハウスダストによる、アレルギーの発生を少なくするには、寝具のお手入れと選び方に気を使うことが大切になります。

ハウスダスト対策の本題に入る前に、ハウスダストが多く発生する時期について、次の項目でお伝えします。多く発生する時期がわかれば、効率的に、対策をしていただけるからです。

寝具から発生するハウスダストの多い時期

寝具から発生するハウスダストの多い時期は、秋です。

理由は、梅雨時期に発生したダニが、3か月後、寿命となり、生息時のフンや死がいが、秋に増えるからです。

ハウスダストの中でも、ダニは、アレルギーの原因になりやすいとされています。そのため、秋は、ハウスダストに注意が必要となる時期になるのです。

先に引用した、ウィキペディアのハウスダストの定義でも、

ハウスダストアレルギーと言った場合、その実態の多くがチリダニ(House dust mite)の仲間の虫体および糞などが細かく崩壊したものに対するアレルギーであることが多い。すなわち、ダニアレルギーとほぼ同義である。

通年性のアレルギー性鼻炎、気管支喘息、アトピー性皮膚炎などのアレルゲンとして主なものである。

としています。つまり、ハウスダストによるアレルギーは、ダニアレルギーといっても過言ではないということでしょう。

鼻炎症状やくしゃみといった、ハウスダストのアレルギー反応を、少なくするには、寝具のハウスダスト対策を、秋になったら、特に、重点的にするのが有効になります。

ハウスダスト対策のための寝具のお手入れ方法

ここからは、寝具のお手入れでできる、ハウスダスト対策をお伝えします。

ハウスダスト対策の寝具のお手入れには、

- ハウスダストの原因を減らすための寝具のお手入れ

- ハウスダストの発生を抑える寝具のお手入れ

があります。

順にお伝えします。

1.ハウスダストの原因を減らすための寝具のお手入れ

寝具から発生する、ハウスダストの原因は、ダニの死がい、わたぼこり、カビ、繊維のホコリです。その原因を減らすための寝具のお手入れをお伝えします。

1.湿気をこもらせないようにします

ダニとカビの発生は、寝具にこもる湿気と、汗などの汚れが影響します。寝具の湿気対策を、きちんとしましょう。具体的には、

- 布団の敷きっぱなしをしない。

- 綿わたの敷き布団をお使いの方は、干すか、布団乾燥機を利用して、湿気を発散させる。

- 羊毛混敷き布団をお使いの方も、定期的に、干すか、風通しをするか、布団乾燥機を利用して、湿気を発散させる。

- ベッドの方は、朝の支度をする間だけでも、掛け布団を半分に折り、ベッドと布団の中にこもった湿気を発散させる。サーキュレータがあれば、あてる。

- 汗の多い時期は特に頻繁に、シーツや掛け布団カバーをして、汗がシーツにこもったままにしない。

- 毛布をベッドでお使いの方は、朝起きたら、掛け布団と一緒に半分に折り、通気をして湿気を取り除く。

- お布団で毛布をお使いの方は、定期的に、布団干しに干して、風をあてて、毛布の毛羽についた湿気を取り除く。

- 寝具用湿気取りシートを利用して、寝具の湿気を、吸湿するようにする。

などです。

とくに、布団の敷きっぱなしは、寝具の中に湿気がこもったままになりますので、避けるようにしましょう。敷きっぱなしにすると、寝具の中に汗などの湿気がこもるだけでなく、その下の、床や畳に湿気がしみて、接地面にカビが発生してしまいます。カビが、ダニのえさになり、さらにダニの発生を誘発しかねません。注意しましょう。

毎日、押し入れやクローゼットに寝具をしまって、湿気がこもる原因を作らないようにします。押し入れや、クローゼットの中の湿気が気になる際は、押し入れに除湿シートを敷いて、しまっている間も、寝具の湿気を吸い取ることをおすすめします。除湿機、サーキュレータを利用して、定期的に、押し入れやクローゼット内の湿気を取り除くのもよいでしょう。

2.わたぼこりがたたないようにします

繊細な羽毛をつぶさないようにして、ファイバーが出るのを防ぐ

綿のわたの掛け布団をお使いの方は、わたのホコリがたちやすくなります。また、羽毛布団も、雑に取り扱うと、布団の中の繊細な羽毛が壊れて、細かな羽毛の繊維、ファイバーとなって、空気中にまってしまいます。

- 綿わたの布団を干すときは、布団たたきなどでたたかないようにします。

- 羽毛布団は、布団の中の羽毛が壊れないように、やさしく取り扱います。

ベッドではなく、お布団の方は、羽毛の掛け布団を押入れにしまう時に、ぎゅうぎゅうと力を込めてたたまず、やさしく折りたたんでしまうようにします。

2.ハウスダストの発生を抑える寝具のお手入れ

ハウスダストの原因になる、ダニやカビの対策をしていても、寝具から、ハウスダストが発生してしまうこともあります。寝具から、ダニの死がいやフン、わたぼこり、ヒトの皮膚などのホコリ、わたぼこり、繊維のホコリが、部屋の中に出ないようにする、お手入れも必要です。

具体的な寝具のお手入れは、掃除機で吸い取ることと、水洗いです。

1.布団用掃除機で吸い取る

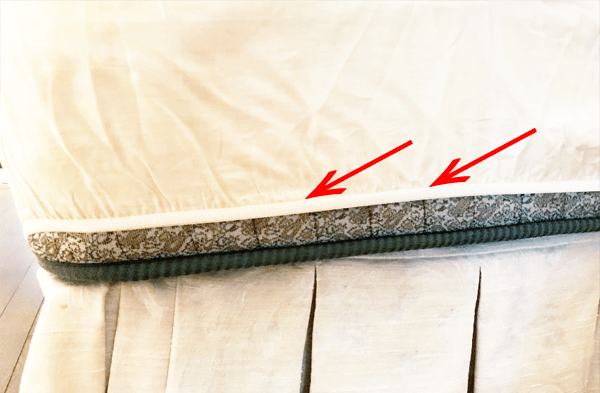

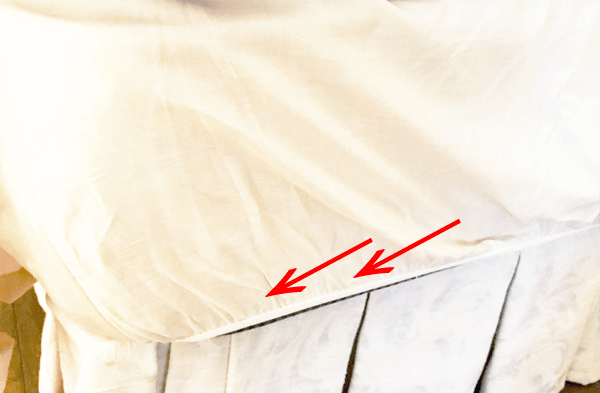

寝具のお手入れでできる、ハウスダスト対策には、布団クリーナーが効果的

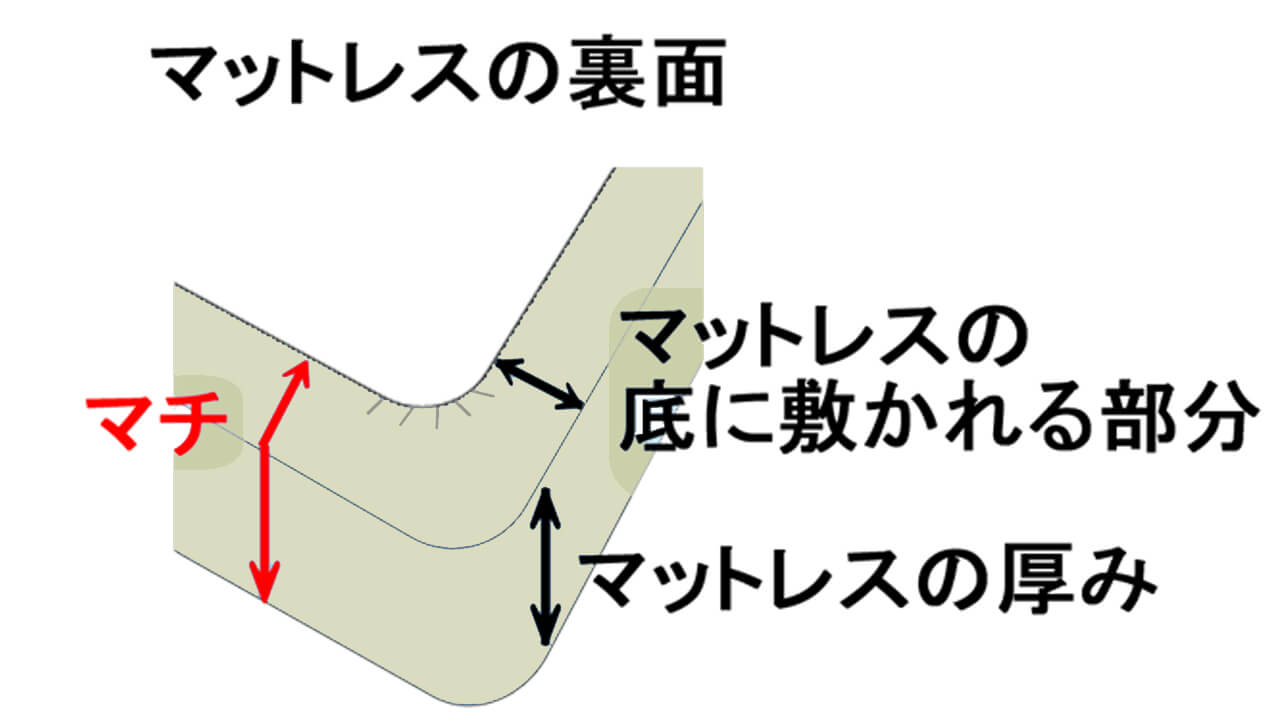

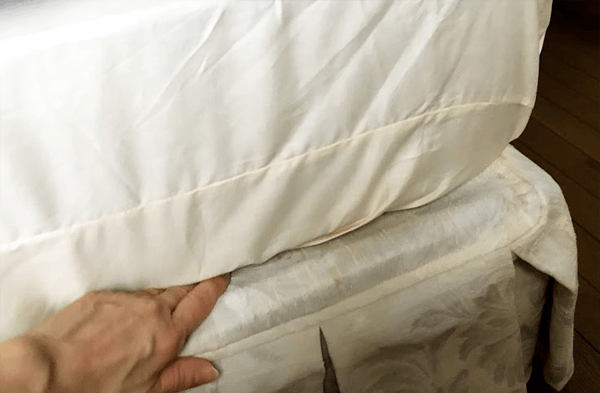

布団やベッドマットレスを、定期的に、掃除機をかける。布団用掃除機や、布団用ノズルを使うと、効果的に、ホコリやハウスダストを吸い取ることができます。ここで吸い取ってしまえば、ハウスダストを抑えることに役立ちます。

羽毛布団をお使いの方には、注意点が、1点あります。

羽毛布団は、振動によって布団の中の汚れを吸い取るタイプの、布団用掃除機や、布団用ノズルは、お避けいただきたいということです。振動によって、羽毛が壊れてしまい、ファイバーとなり、ハウスダストになるからです。

羽毛布団は、丁寧に扱えば、羽毛が壊れず、ホコリの発生を気にする必要はありません。また、湿気もこもりにくいので、ダニやカビの心配もありません。布団用掃除機の使用だけ、注意するようにしましょう。

2.シーツやカバーをこまめに洗濯する

特にシーツは、清潔にしておかないと、汗で汚れたり、皮膚のホコリがついたり、ダニが発生しやすくなります。週に一度は、お洗濯をして清潔に保つようにしましょう。糸くずや、ホコリも、洗濯をすることで、心配がなくなります。

3.洗える毛布、洗えるベッドパッド、洗える布団を水洗いする

頻繁にする必要はありません。汚れが気になったとき、汗を多くかいた夏の終わり、ハウスダストのアレルギーが気になるときは、洗える寝具を水洗いしょう。ハウスダストの原因になる、ダニのフンや死がい、わたぼこり、不衛生な汚れも、水洗いで取り除く効果を期待できます。

鼻炎などの、アレルギー的な症状が気になり始めたら、寝具を清潔に保つお手入れをしましょう。

ハウスダストの発生を抑える寝具の選び

最後に、ハウスダストの発生を抑える寝具の選び方をお伝えします。新しく、寝具を取りそろえる際、買い替える際に、ご参考になさってください。

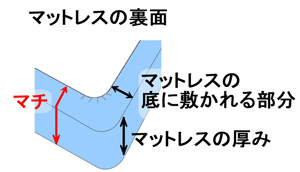

敷き布団

敷き布団は、毎日の汗の湿気がこもりやすい寝具です。湿気がこもりにくく、通気が良く、ホコリも立ちにくい敷き布団を選びましょう。

具体的には、

- エアウィーヴの敷き布団やフロアー用マットレスタイプなどの高反発特殊繊維の敷き布団

- ムアツ布団、ムアツスリープスパ、西川エアーなどの凹凸タイプの敷き布団

- ロマンスエコーなどの、通気性の高い機能性敷き布団

- ミクロガードやフレッシュプロなどの、アレルギー対策がされたアレルギーの方向け敷き布団

などです。

上記の敷き布団は、湿気を布団の中にこもらせにくいために、ダニやカビ対策がされているので、ハウスダストの原因を作らないようにしている敷き布団です。

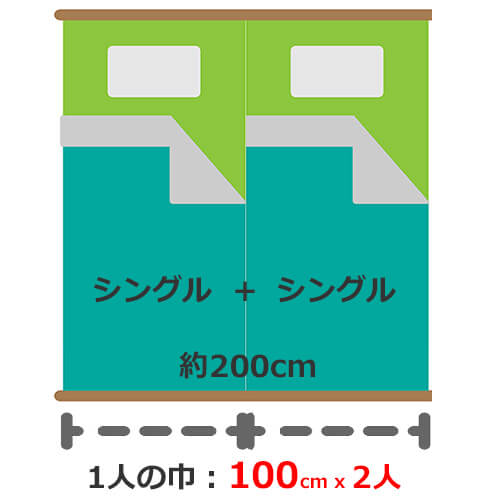

掛け布団

綿わたの掛け布団は、湿気がこもりやすく、わたぼこりも立ちやすいので、避けたほうがよいでしょう。羽毛布団や、洗える掛け布団を選ぶようにします。洗える掛け布団の中には、わたの繊維が切れにくく、ホコリがたちにくい、特殊な化繊わたを使った商品もあります。

気になる方は、アレルギーの方用の、掛け布団を選ぶようにしましょう。

枕

ハウスダスト対策のための枕は、次の素材がおすすめです。

- 高反発枕

- 凹凸タイプなどの、ウレタン素材の枕

- ビーズやパイプ枕

- ホコリのでない特殊な化繊わたを使った枕

など、ホコリの立たない素材を使った枕です。そばがらや羽毛枕は、ホコリやファイバーが発生することがありますので、ハウスダスト対策には、向いていません。

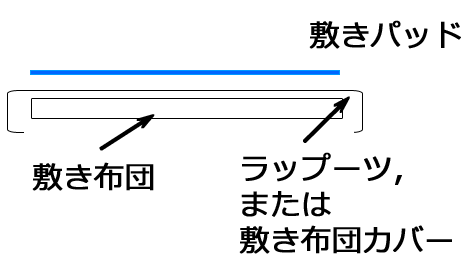

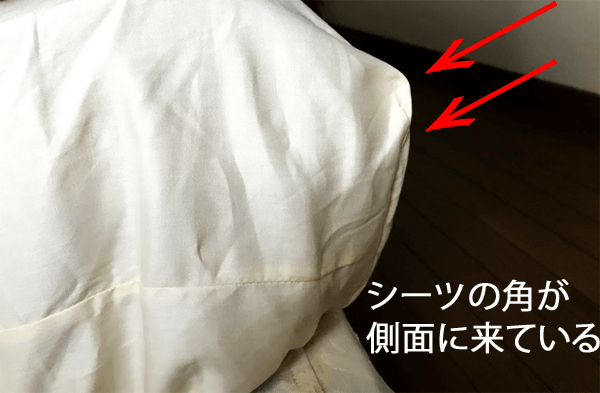

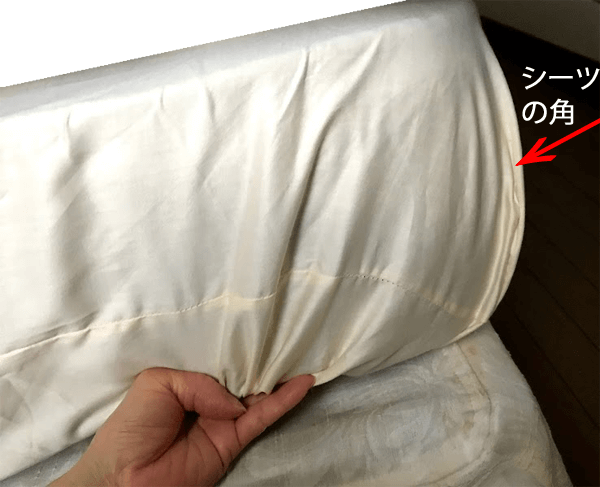

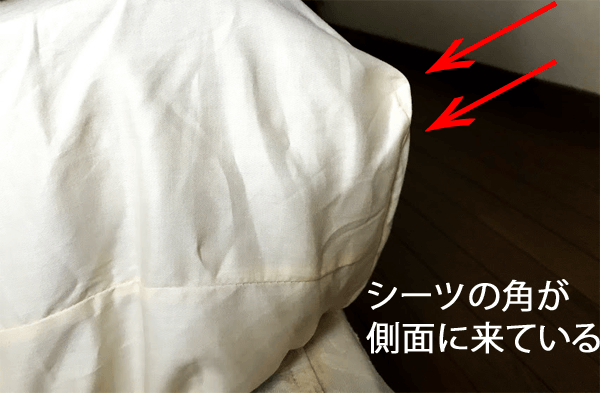

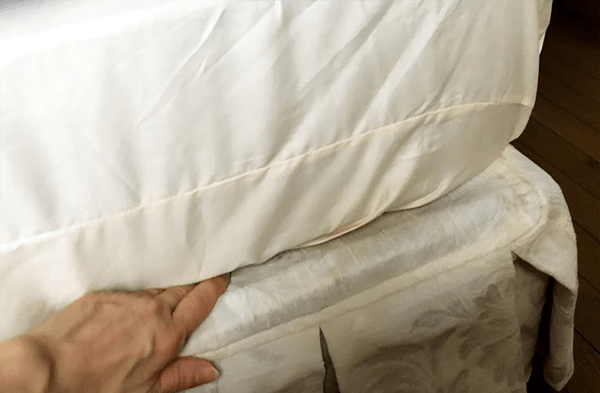

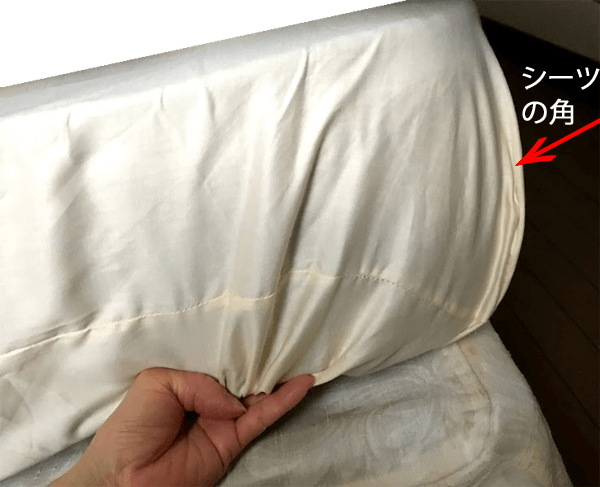

シーツやカバー

シーツやカバーも、生地の素材を選ぶことで、ハウスダスト対策となります。

1.アレルギーの方向けのシーツやカバー

超高密度におられたアレルギーの方向けの掛け布団カバーや、シーツが販売されています。具体的には、ミクロガードやフレッシュプロのシリーズです。超高密度におられた特殊繊維のカバーのため、ダニやホコリの出入りを防ぎます。

2.アレルギー向け以外の素材のシーツやカバー

アレルギーの方向けの商品でなくても、超長綿のシーツやカバーは、繊維が長い糸を使っているため、繊維のホコリが発生しにくい商品です。また、コーマ糸を使ったカバーやシーツも、生地を織る前に、糸をくし掛けすることで、細かない繊維を取り除いていますので、繊維のホコリが立ちにくい商品です。

シーツやカバーは、そのほかの寝具と比べより、買い換えしやすいので、アレルギーが気になる方は、まずは、シーツやカバーを取り替えてみるのもよいでしょう。

ハウスダスト対策におすすめアイテム

ハウスダスト対策には、ホコリの立ちにくい寝具を選ぶことがおすすめです。下記、ハウスダスト対策におすすめのマットレスです。ホコリが気になる方、ぜひ、お試しください。

- 湿気をこもらせず、ホコリの立ちにくい、衛生的で体に負担をかけない、西川エアーマットレス

- 干す必要のない、体圧分散、凹凸タイプの先駆け、ムアツふとん

- ムアツ布団のデラックスタイプ、ムアツスリープスパ

- ホコリの立ちにくいエアウィーヴ スマート01 マットレス(エアファイバーの厚み3cm)

- ホコリの立ちにくいエアウィーヴ スマート02 マットレス(エアファイバーの厚み 3.5cm)

以上、寝具のお手入れと選び方でできるハウスダスト対策をお伝えしました。お忙しい毎日をお過ごしの方ばかりですが、定期的に、きちんと、寝具を清潔に保つことが、ハウスダスト対策になります。健康のため、ちょっと、寝具のお手入れに、時間を作ってくだされば幸いです。