ロフトベッドで快適に眠るための、マットレスの選び方

「ロフトベッドには、どんなマットレスを敷けばよいですか?」「ロフトベッドで、敷き布団を敷いて寝たら、体が痛くなてしまった。」と、ロフトベッドをお使いの方から、マットレスのご相談をお受けします。ここでは、ロフトベッドで、快眠するためのマットレスの選び方をお伝えします。

目次

ロフトベッドとは

ロフトベッドとは、眠るためのベッドの部分が、高い位置にあり、その下の空間を有効活用できるベッドのことです。ハイベッド、ミドルベッド、システムベッドなどとも呼ばれています。寝室のスペースを有効活用できる便利さが特徴です。

ロフトベッドとは

ロフトベッドの使い勝手とは別に、寝心地に、お悩みや疑問をお持ちの方がいらっしゃいます。具体的なお悩みや疑問は、次のとおりです。

- 「敷き布団を敷いていて、体が痛くなってしまった。」

- 「薄いマットレスを1枚敷いていて、腰が痛いので、どうにかしたい。」

- 「寝心地を良くしたいので、厚みのあるベッドマットレスを置きたいが、使えるのかしら?」

- 「どんなマットレスを選べば、快眠できるのかしら?」

ここからは、ロフトベッドで、快眠するためのマットレスの選び方をお伝えします。上記のお悩みや疑問の解決策も見つけていただけます。

ロフトベッドで快眠するためのマットレスの選び方

ロフトベッドで快眠できるマットレスの選び方を、次の順番で解説しながらお伝えしていきます。

- ロフトベッドのマットレスの条件

- ロフトベッドで、快眠するためのマットレス

- 具体的な快眠マットレスの例

- マットレスの選びの、チェックポイント

1.ロフトベッドのマットレスの条件

ロフトベッドは、マットレスをのせる部分が、高い位置にあるため、選ぶマットレスは、次の条件を満たす必要があります。

- マットレスの厚みが、薄いこと

- マットレスが、重すぎないこと、軽いこと

- マットレスをのせる部分の枠に、収まるサイズであること

- 高い位置にあっても、手入れが楽なこと

上記の条件だけを満たす寝具を探すのであれば、それほど難しいことではありません。例えば、普通の敷き布団は、薄手で、重くなく、ベッドの枠内に収まるサイズです。すぐに用意することは可能です。

しかし、今回、私たちが大切にしたい点は、寝心地良く眠る、条件を満たすマットレスを探すことです。

次の項目で、寝心地良く、質の良い睡眠を可能にする、ロフトベッドに使えるマットレスをお伝えします。

2.ロフトベッドで、快眠するためのマットレス

一般的な、ベッドのマットレスは、寝心地が良くても、ロフトベッドには適しません。厚みと重量があるからです。

ロフトベッドに使えて、寝心地の良さを考慮したマットレスには、次の2種があります。

- 薄型のコイルマットレス

薄型コイルマットレス

- 厚み9cm程度のコイルが使われていない快眠マットレス

ノンコイルの快眠マットレス

2種のうち、設置しやすく、お手入れがしやすく、心地よく眠るためには、2番目の、コイルが使われていない、厚み9cm 程度の快眠マットレスです。理由は、1のコイルマットレスに比べて、軽くて、取り扱いが格段に楽だからです。

ロフトベッドは、高い位置に、マットレスをのせる部分があります。ご想像をしていただけるとおり、その位置に、マットレスをのせるには、重いより、軽いほうが、楽に設置ができます。

シーツを洗濯する時の、シーツの取り外しや装着も、マットレスが軽いほうが、負担がかからず楽にしていただけます。

上の2番めの、軽くて、取り扱い、手入れが楽にできて、快眠構造になった、ノンコイルの快眠マットレスは、ロフトベッドで質の高い睡眠を目指す方に、最適といってよいでしょう。

3.具体的なノンコイルの快眠マットレスの例

ロフトベッドで使用可能な、快眠マットレスは、大きく分けて、3タイプあります。

- 高反発マットレス

- 低反発マットレス

- 凹凸タイプマットレス

それぞれの特徴を簡単にお伝えします。

- 高反発マットレスの代表的な商品は、エアウィーヴです。通気性が良く、寝返りが打ちやすいのが特徴です。

- 低反発マットレスの代表的な商品は、テンピュールです。体の形や重さに合わせてマットの形状が変わり、無重力のような状態で、体を支えるので、体に負担がかからないように眠れることが特徴です。

- 凹凸タイプのマットレスの代表的な商品は、西川エアーやムアツふとんです。マットの表面の凹凸の形状から、通気性が良く、体に圧迫をかけず、正しい寝姿勢で眠れることで、深い眠りに導くのが特徴です。

どれも、質の良い睡眠で、安眠するための、厚み9cm程度の快眠マットレスです。その形状や素材の特性から、横になったときの体の感じ方が異なります。寝心地や、好みがありますので、あなたのお好みに合わせて選ぶようにします。

4.マットレスの選びの、チェックポイント

ロフトベッドで快眠をするためには、マットレスを次の順番で、選ぶようにしましょう。

マットレスの選びの、チェックポイント

- サイズの確認

- 重さの確認

- 寝心地を選ぶ

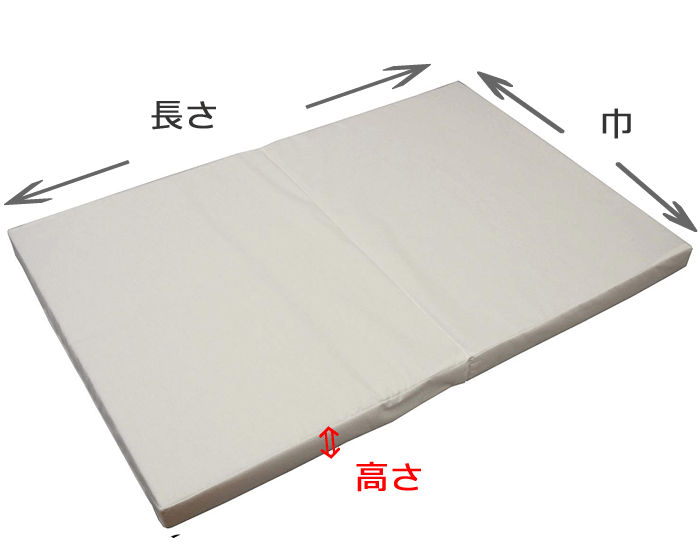

1.サイズの確認

- まずは、ロフトベッドの、マットレスをのせる部分の寸法を確認します。

- 次に、その寸法に収まる、快眠マットレスを選びます。

例えば、ロフトベッドのベッド部分の有効スペースが、巾 97cm x 長さ 197cm の場合、

- 高反発マットレス

エアウィーヴの布団タイプのシングルは、巾が100cm程度のため、枠内に収まらない可能性が高いです。 - 低反発マットレス

体を柔らかく支える テンピュール プリマフトンのシングルは、巾97×長さ195×厚さ9cmなので、枠内に収まります。 - 凹凸タイプマットレス

西川エアー01マットレスのシングルは、巾97x長さ195x厚ささ8cm なので、枠内に収まります。

枠内に収まるマットレスを、好みから選ぶといった具合です。

2.重さを確認する

次に、マットレスの重さも確認しましょう。例えば、サイズを確認した際に、二つの候補があるとします。その二つのマットレスの重さを確認し、どちらが、使いやすいかをご自分で決定します。

サイズの項目で使った例ですと、

- 低反発マットレス テンピュール布団デラックスのシングルの重さは、約7.5kg

- 西川エアー01マットレスのシングルの重さは、約5.2kg

です。

重さ重視で選びたい方は、重さが、5.2kgの西川エアー01マットレスのシングルを選ぶといった要領です。

3.寝心地を、好みで選ぶ

サイズが適していれば、寝心地の好みで選ぶことが、最終的には、一番大切です。

高反発マットレス、低反発マットレス、凹凸タイプのマットレスの特性を吟味して、自分に合ったマットレスのタイプを選びます。好みに合った寝心地は、人それぞれです。ご自分で、納得して、選ぶようにしましょう。

実際に、マットレスを試しながら確認できる場所もあります。マットレスは、睡眠の質に大きく影響します。健康につながる睡眠ですので、じっくりと選びましょう。

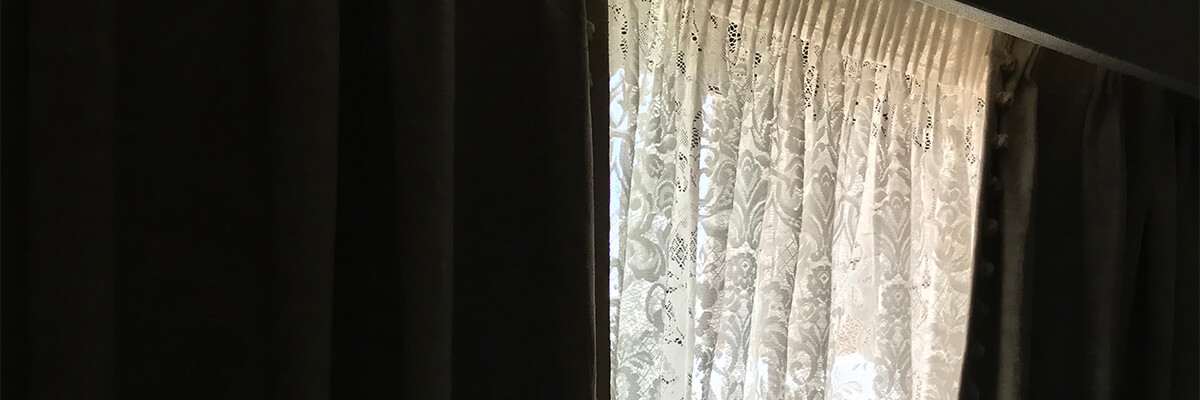

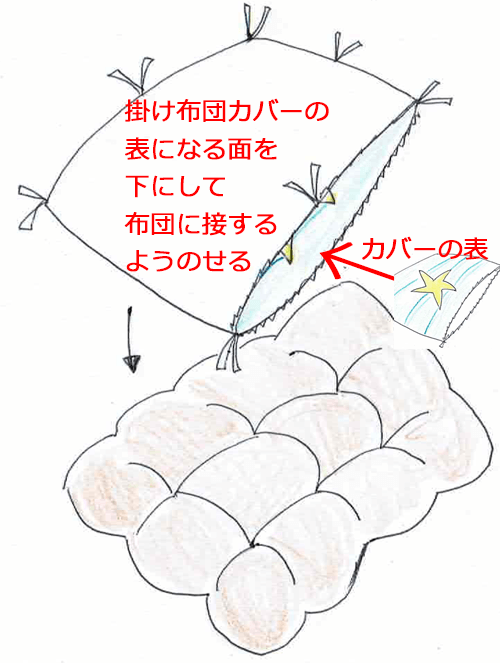

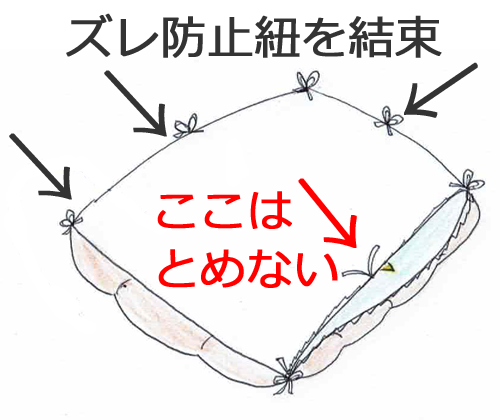

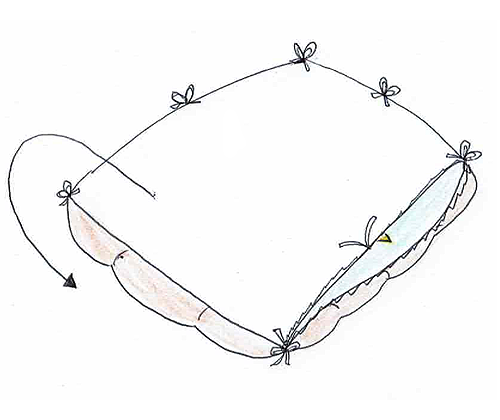

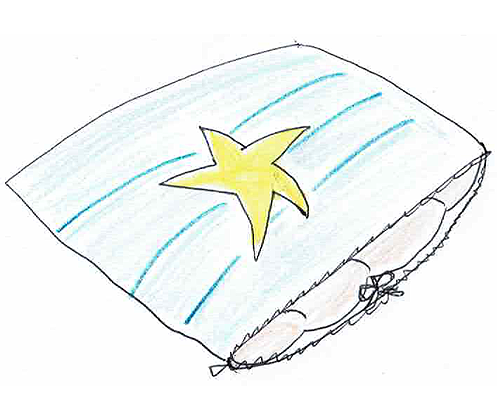

ロフトベッド用のマットレスに使うシーツの選び方

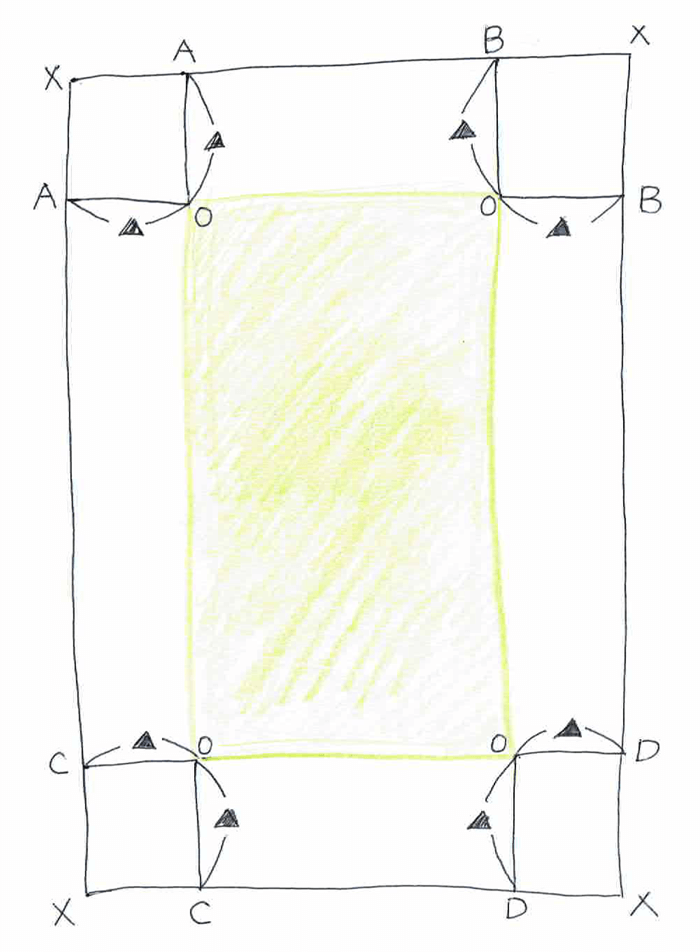

ここからは、ロフトベッド用のマットレスに使う、シーツの選び方をお伝えします。

ロフトベッドに使うマットレスは、薄型が基本です。厚み、9cm程度の薄型マットレス、シングルサイズですと、布団用のフラットシーツを使うことも可能です。

例えば、シングルサイズのロフトベッドのマットレスには、次のタイプのシーツからお選びいただけます。

- 布団用フラットシーツ

- 薄型マットレス用ボックスシーツ

- 快眠マットレス専用のマチ付きラップシーツ

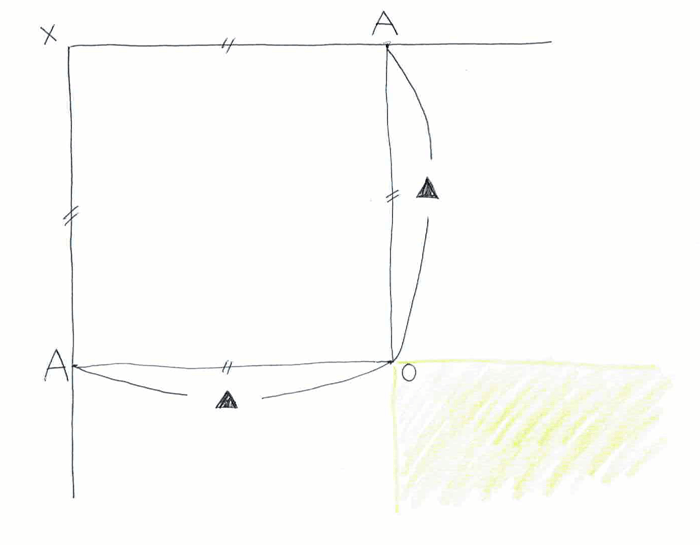

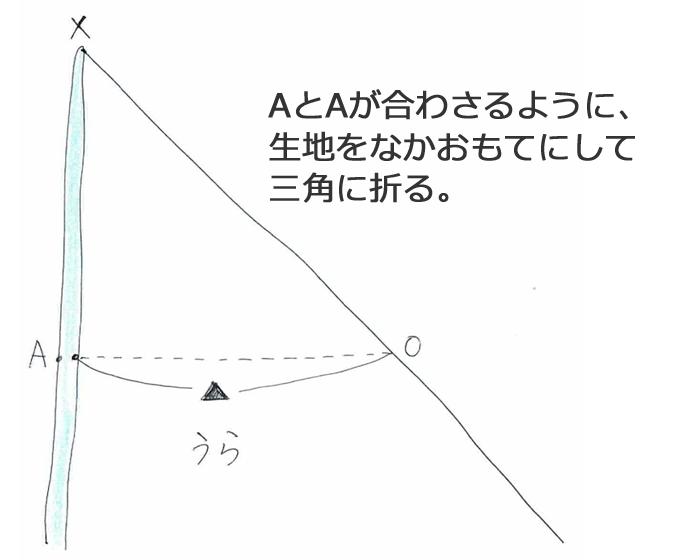

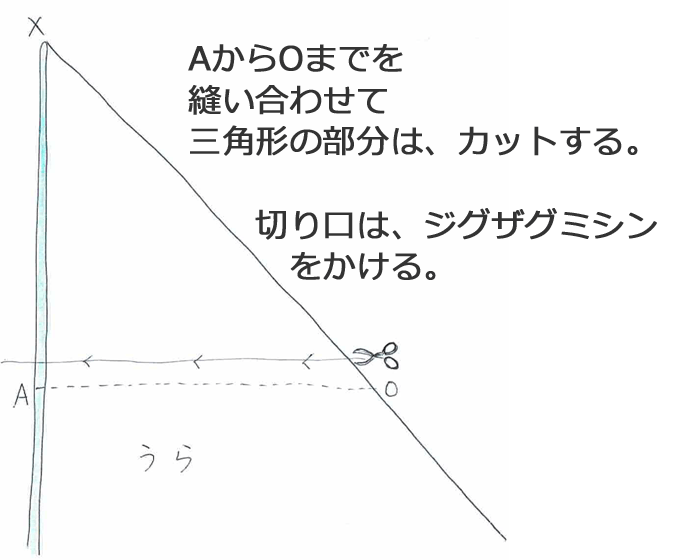

1.布団用フラットシーツ

布団用フラットシーツ、シングルのサイズは、巾 150cm、長さ250cmが、標準的です。マットレスの巾、97cm、丈195cm、厚み9cm の場合、マットレスの下に敷きこむシーツの長さが、両サイドは、それぞれ15cm程度、上下は、それぞれ17cm程度ありますので、十分お使いいただけます。

フラットシーツは、敷くときには、少し面倒ですが、さっと外せるので、洗濯が簡単にしていただけます。

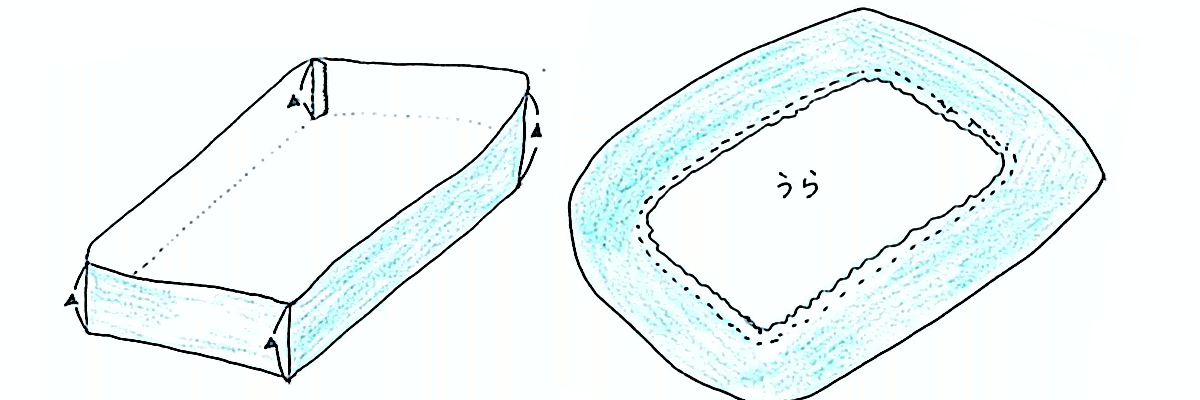

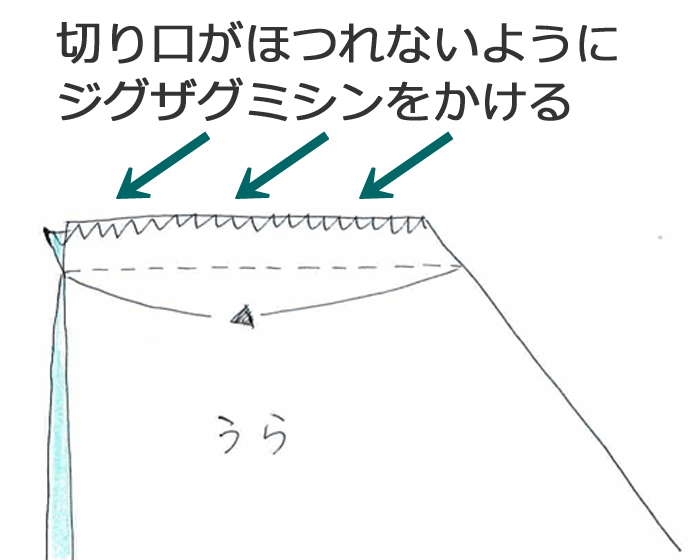

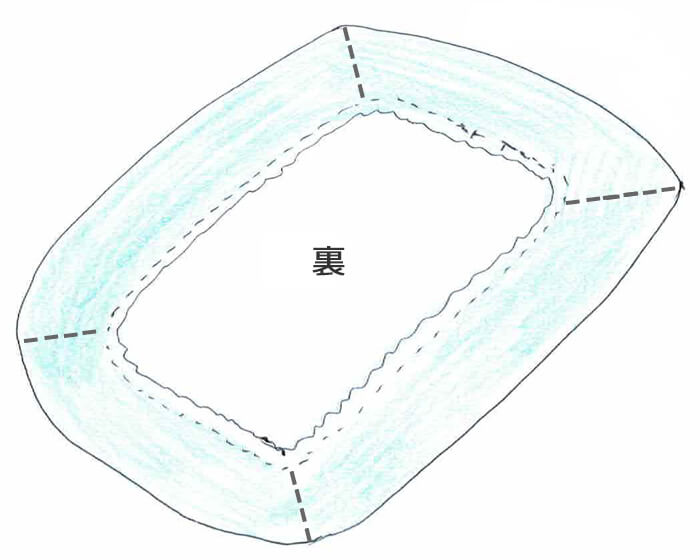

2.薄型マットレス用ボックスシーツ

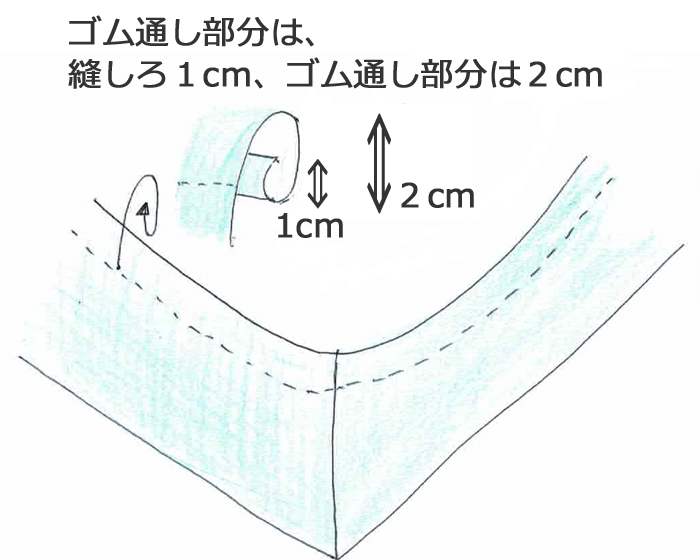

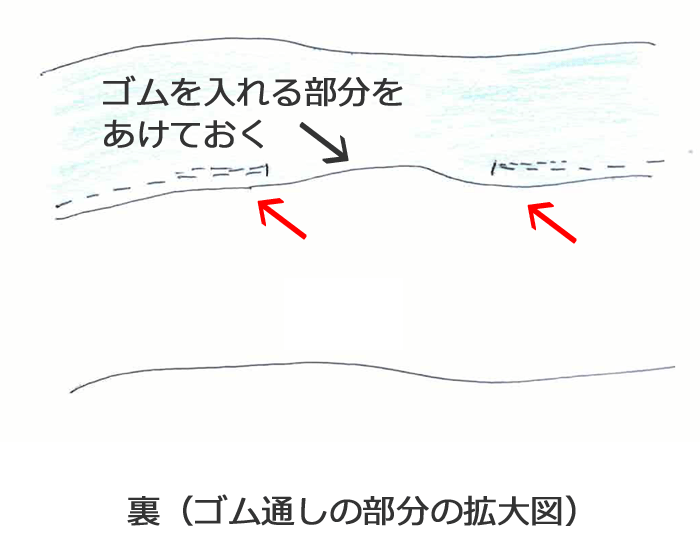

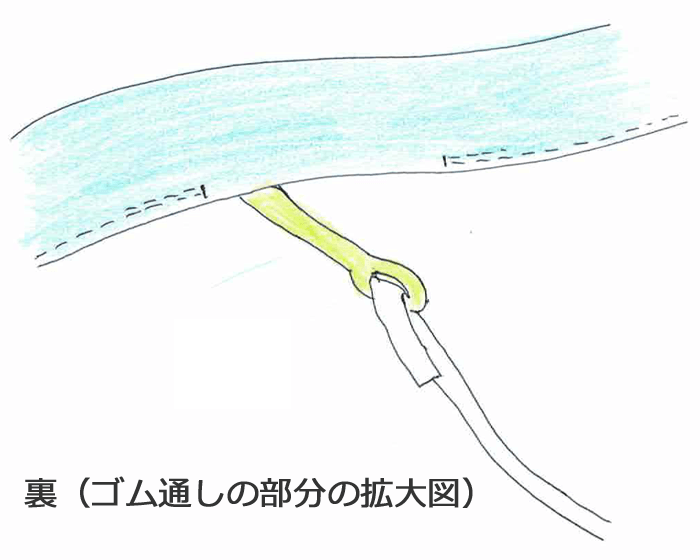

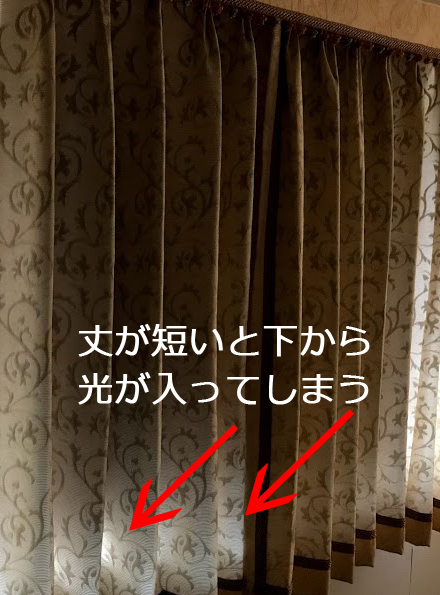

ボックスシーツは、底部にゴムが入って、マットレスの上からくるっとかぶせて使うシーツです。厚みが9cm程度ですと、通常のベッドマットレス用ボックスシーツでもお使いになれますが、マチが大きく、マットレスの下に敷きこむ生地が多く、ロフトベッドのように、高い位置に、マットレスがある場合、装着がしにくいことがあります。

薄型マットレス用ボックスシーツ

また、だぶつきがありませんので、ずれることなく、ぴったりとフィットして、見た目すっきりとお使いいただけます。

3.快眠マットレス専用のマチ付きラップシーツ

低反発マットレス、高反発マットレス、凹凸タイプのマットレスの、快眠マットレスは、それぞれのメーカーから、そのマットレスに適した専用シーツが販売されています。

マットレスにぴったりサイズに仕上がっていますので、だぶついたり、ずれたりすることなく、快適に使えます。価格が、上記の1,2のタイプのシーツに比べて、高い場合があります。

快適に眠るためには、清潔なシーツを使うことも、大切な条件の一つです。洗い替えも含めて、2枚以上、準備するようにしましょう。

ロフトベッド用のマットレスのお手入れ方法

ロフトベッドの場合、マットレスのお手入れは、比較的簡単です。マットレスをのせる部分の下に空間があり、通気性が良く、湿気対策の心配がないからです。

マットレスの手入れで一番大切なことは、カビやダニ、匂いの原因になる、湿気をマットレスの中にこもらせないことです。ロフトベッドのマットレスをのせる床板は、すのこや、金属メッシュである場合がほとんどです。毎日の汗による湿気は、マットレスを通して、マットレスの下に、通気します。湿気対策の、お手入れは、ほとんど必要がないわけです。

蒸れが気になる場合は、マットレスの下に、寝具用湿気取りシートを敷けば、万全です。

そのほかの、お手入れは、ロフトベッドの枠や宮部分のホコリの掃除と、シーツを定期的に洗濯して、清潔に保つことです。

ロフトベッドで快眠するためのマットレスを選ぶ

ロフトベッドで、質の良い睡眠、快眠するための、マットレスです。お好みの固さ、寝心地に合わせてお選びください。

低反発タイプマットレス

- 体を柔らかく支える テンピュール プリマフトン:シングル

体の重み、形状に合わせて適度の沈み込むタイプのマットレスです。柔らかな寝心地をお好みの方におすすめです。

凹凸タイプマットレス

- 西川エアー01マットレス:シングル

凹凸タイプなので、身体を圧迫せず、正しい寝姿勢でお休みいただけます。朝までぐっすり、質の良い睡眠でお休みになりたい方におすすめです。低反発タイプに比べ、軽量なので、ロフトベッドに最適です。

以上、

ロフトベッドで快適に眠るための、マットレスの選び方、シーツの選び方、お手入れの方法をお伝えしました。スペースの有効活用をしながら、快適で質の良い睡眠をおたのしみください。

- ■薄型マットレス用シーツを見る