寝室の冷房温度の好みが合わない!寝具でできる夏の冷えすぎ対策

冷房による冷えを我慢しながら眠っている、というお声を頂戴します。ご夫婦やご家族で寝室を共有し、冷房の設定温度の好みの違いで、睡眠が妨げられてしまう、というお悩みです。ここでは、寝具でできる、冷房による冷え過ぎ対策をお伝えします。

目次 冷房による冷えすぎ対策で使いたい寝具 夏の冷房冷えすぎ問題は、冬用のあったか寝具では解決しません。冬用のあったか寝具は、暑すぎてしまうからです。

夏の冷房、冷え過ぎ対策には、暑すぎず、夜中の冷房の冷えすぎからは体を守る、といった寝具がおすすめです。

夏の冷え過ぎ問題を解決するための、寝具の素材と選び方を、次の順番でお伝えします。

シーツ、ボックスシーツ 掛け布団 ブランケット類 掛け布団カバー 1.冷え過ぎ対策のシーツ、ボックスシーツの素材 夏の冷房冷え過ぎ対策として、シーツは、

がおすすめです。

布団やベッドに入ったとき、タオル地やパイル素材なら、暑さを感じることはありません。一般的な綿のシーツのように、夜中、冷房の冷気が、ひんやりと感じることもありません。

冷房が寒すぎるとはいえ、夏に、冬のボア素材を使ってしまうと、布団やベッドに入ったとき、不快な暑さを感じてしまいます。

やさしく冷えから守るパイルのボックスシーツ

寝室の冷房の冷え対策には、不快さを感じることなく、体を適度に冷気から守る、タオル素材、

パイル素材のシーツ を、お試しになってみてください。シーツの素材を変えるだけで、夏の冷えのお悩みが軽減氏、心地よくお休みいただけることでしょう。

2.冷え過ぎ対策の掛け布団のタイプ 冷房の冷え対策として、掛け布団は、

をおすすめします。

ダウンケットとは 、羽毛布団の肌掛け布団のことです。羽毛は、温度と湿度の調整機能が高い素材です。冷房の冷えから、体を適度に保温してくれます。

ダウンケットは、別記事 に詳しく記載しておりますが、中の羽毛の割合と、容量、が、用途に合わせて、様々販売されています。

冷房の冷え対策でお使いになりたい場合は、ダウン率が高めで、中の容量が、0.4~0.5kg(シングルサイズの場合)のダウンケットをお選びになるのがよいでしょう。適度な保温性を期待していただけます。

冷房の冷えを、特に感じる方は、ダウンケットより、厚めの、羽毛の合掛け布団 をお選びになるのがおすすめです。羽毛の合掛け布団は、中の容量が、0.6~0.8kg (シングルの場合)が目安です。冬用の羽毛布団の容量が、1.2~1.5kg (シングルの場合)です。合掛け布団は、冬用の羽毛布団の約半分の厚みとイメージすると、保温性がわかりやすいかと存じます。

羽毛は、外気の温度に合わせて、保温性の高さを調節する機能があります。保温機能は、羽毛の品質、量によって異なります。より、保温性が必要な方は、羽毛の品質の良いもので、合掛け布団を選ぶのが良いでしょう。

ご自身の冷えの感じ方に合わせて、ダウンケット、または、羽毛の合掛け布団をお選びになってみてください。寝室の冷房の冷気から、お体を守って、安眠していただきやすくなります。

3.プラスして使いたいブランケット類 ダウンケットを使っても、まだ、冷える、という方もいらっしゃるでしょう。その場合は、ダウンケットに、次でご紹介するブランケット類を併用することをおすすめします。

上記のブランケットは、素材が綿やシルク、竹繊維などです。夏に使っていただいても、毛布とは異なり、暑さによる不快さを感じることがありません。適度な保温性で体が冷えすぎることを防いでくれます。ダウンケットと併用することで、ご自身にとって必要な保温性を調節していただけます。

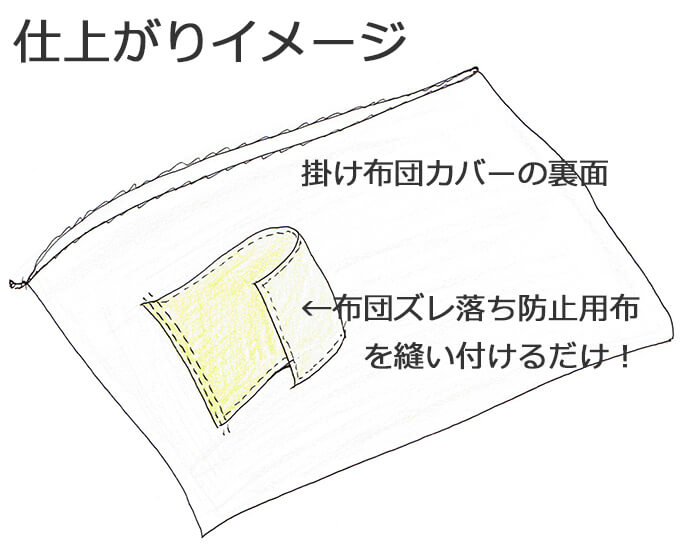

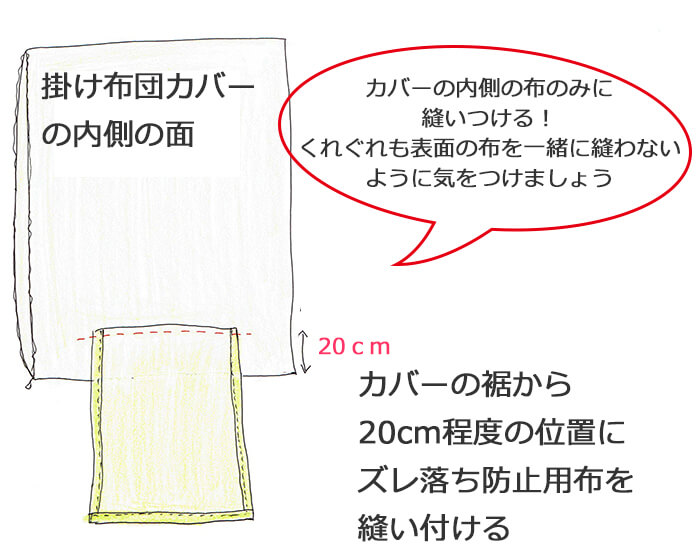

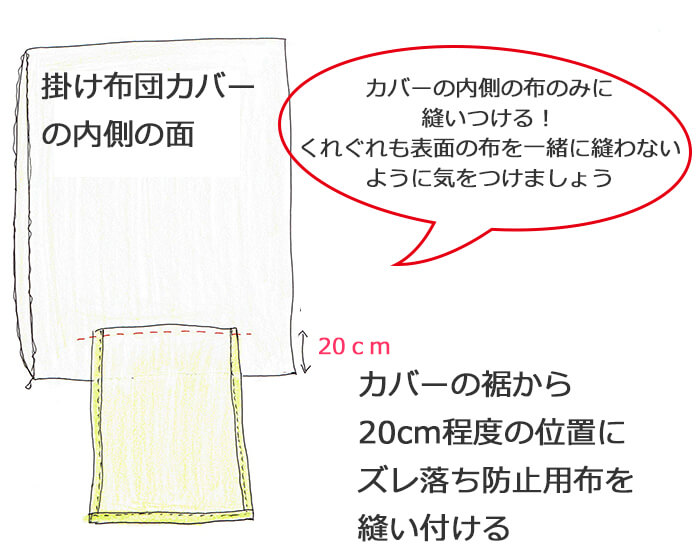

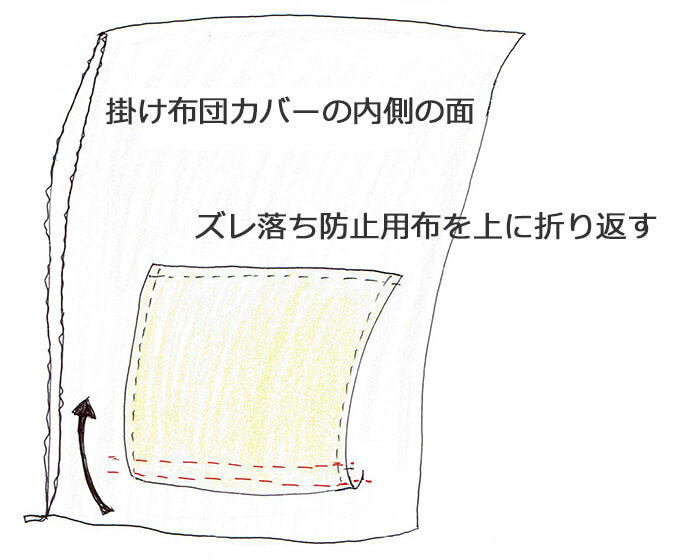

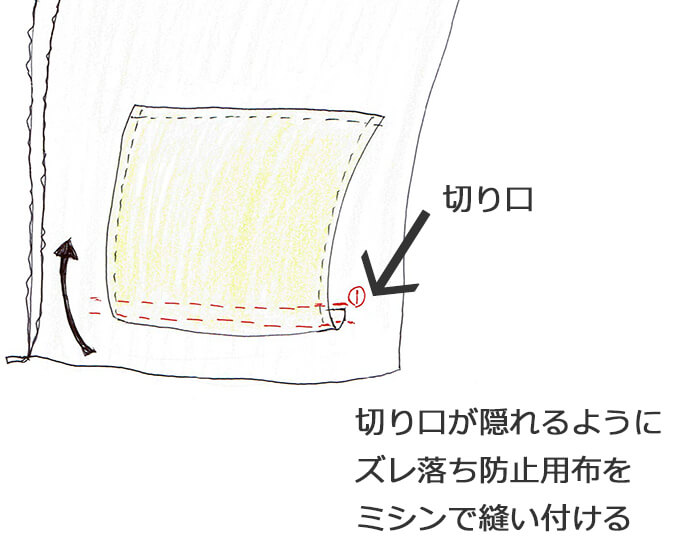

4.冷え過ぎ対策の掛け布団カバーの素材 冷房の冷え対策で、掛け布団カバーの素材を変えてみることもおすすめします。おすすめは

です。

生地が冷たくなりにくく、ふんわりとしたやさしいぬくもりを感じやすい綿ローンのカバー

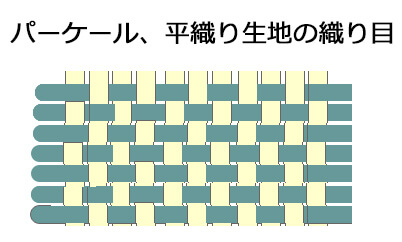

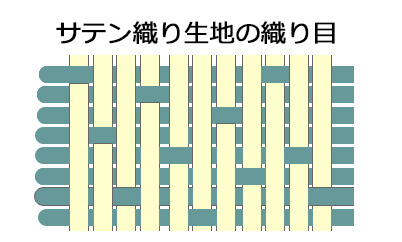

ガーゼや綿ローンの掛け布団カバーの生地は、一般的な平織り生地より、ふんわりと、ゆるく織られています。ゆるく織られた生地は、生地の織り目に空気を含み、密に織られた生地よりも、熱伝導率が低くなります(瀬尾,米田,丹羽, 1985)。そのため、生地が冷たくなりにくく、ふんわりとしたやさしいぬくもりを感じやすくなります。

少しでも冷気を感じたくない、という方は、ダウンケットの掛け布団カバーを、ガーゼや綿ローンの素材 に、変えてみることをおすすめいたします。

ガーゼや綿ローンの掛け布団カバーの良いところは、中に掛け布団を入れずにお使いいただくと、軽量のガーゼケットにもなるという点です。インテリア的に、掛け布団カバーを変えたくない、という方は、ガーゼや綿ローンの掛け布団カバー に、布団を入れずに、ガーゼケットとして、体と掛け布団の間にお使いになってみてください。ふんわりとした、やさしい保温性を楽しんでいただけます。

二人で1台のベッドでお休みの方の場合 ここからは、お二人で1台のベッドを使い、冷房の設定温度の好みが合わなず、お一人が冷えを感じながらお休みになっている場合の対処法をお伝えします。

冷風の向きや、ベッドの位置を調整する、などの対処法もあろうかと存じますが、ここでは、寝具でできる対処法に限ってお伝えしています。

お二人用のベッドの場合は、まずは、掛け寝具で対処をするようにします。お二人、それぞれが、好みの掛け寝具を選びます。

冷房の設定温度の低めが好みの方は、暑さ対策が必要でしょう。

冷房による冷えを感じながら眠ってらっしゃる方は、

0.4~0.5kg入程度のダウンケット 羽毛の合掛け布団 ダウンケット + 綿毛布 ダウンケット + インナーケット ダウンケット + タオルケット ダウンケット + ガーゼケット など から、ご自身の必要な保温性に合わせて、お選びます。

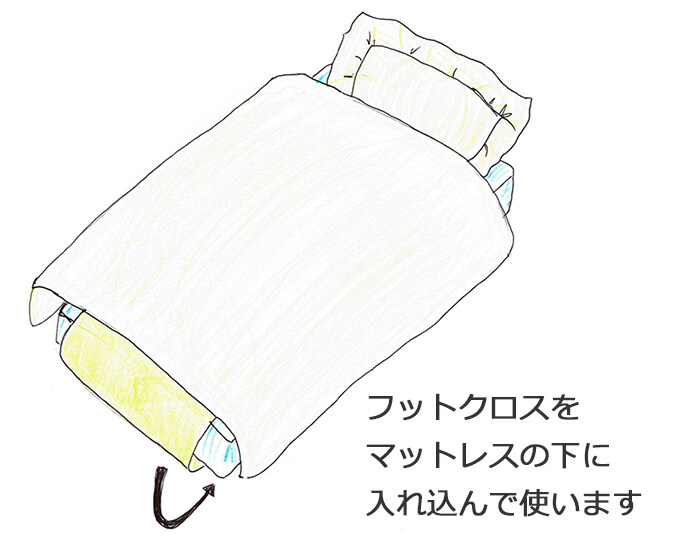

敷き寝具の調整 掛け寝具での温度調整だけでは、まだ、冷えすぎる場合は、敷きパッドで調整します。

お二人用のベッドでは、シーツの素材を変えて、保温性を確保する、といったことができにくくなります。お一方は、冷却を好み、もうお一方は、保温が必要となるからです。

敷きパッドでの保温対策を、補助的にする、とお伝えしているのは、サイズの問題があるからです。シングルの敷きパッドをご自分の寝る部分だけに敷いて、使用することになります。お二人用のベッドでご利用する場合は、ご自身の寝る幅に合わせて、折るか、サイドに垂れさせるかをして、使う必要があります。

どうしても、見た目、使いづらさ、の不便さが多少なりとも生じてしまいます。

お二人用のベッドをお使いで、寝室の冷房が冷えすぎると感じる方は、掛け寝具でできる限り調整する、というのが、スマートな方法です。

以上、

寝室の夏の冷房の設定温度の好みが合わず、冷房の冷え対策が必要な方に、寝具でできる対策をお伝えしました。冷房の好みを合わせる、風の向き、ベッドの位置、など対策があろうかと思います。寝具でできること、と、その他の対策を併せて、冷房の冷えからお体を守って、安眠をしていただけますれば、幸いでございます。

冷房の冷え過ぎ対策でお役立ちいただけるアイテム ここからは、冷房の冷え過ぎ対策にお使いいただける、おすすめアイテムをご紹介します。体を冷えから守り、ぐっすりお休みいただくために、お役立てください。

柔らかタオル地のシンカーパイルボックスシーツ ひんやりせず、身体を冷えから守ってくれる、パイル地 綿100% シンカーパイルボックスシーツ

綿100% シンカーパイル織りボックスシーツ

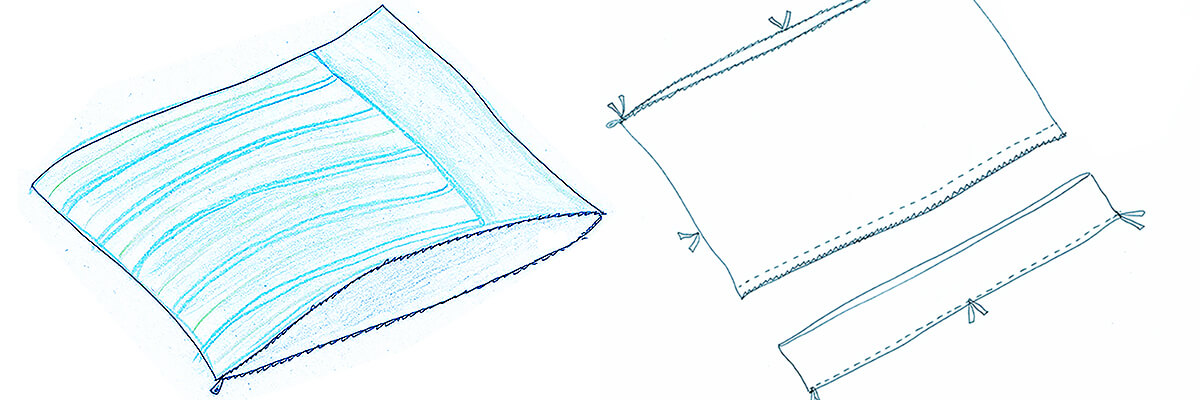

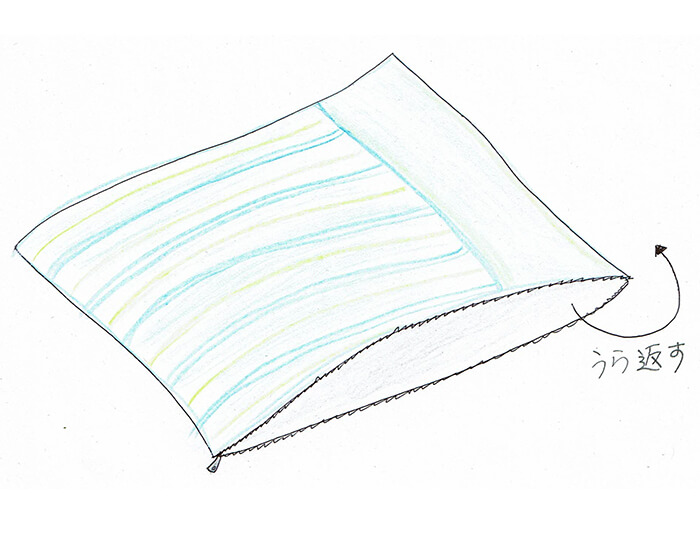

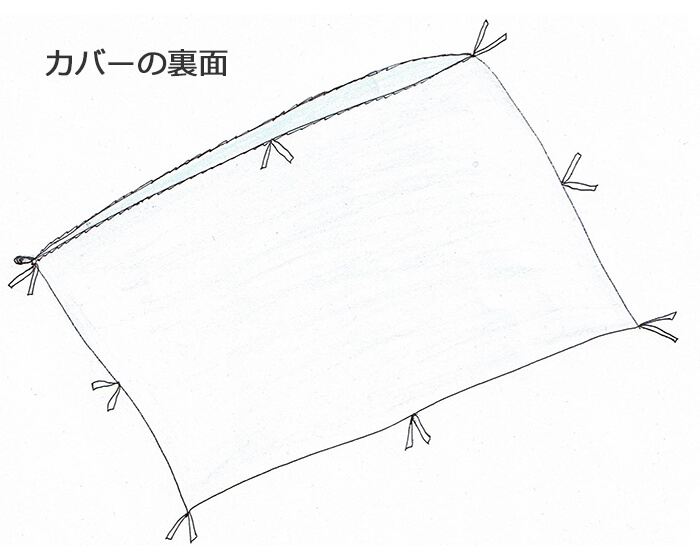

ふんわり柔らか空気を含む、綿ローンガーゼ掛布団カバー、ダウンケットカバー 肌に触れるひんやり感がない、ふんわりと優しい肌触りの、綿ローンガーゼ掛布団カバー、ダウンケットカバー

ふんわりやわらか綿ローンガーゼ掛け布団カバー・ダウンケットカバー

お使いの寝具に、もう一枚。タオルケット 肌にやさしくふんわり。今治 タオルケット 日本製 昭和西川 今治 タオルケット 日本製 昭和西川

オーガニックコットン タオルケット 色も豊富 西川 オーガニックコットン タオルケット 色も豊富 西川

適度な保温力をプラス。心地よい温度で眠れるれダウンケット 洗えるダウンケット ダウン率95%の高級ダウンケット

脚注

瀬尾 順子, 米田 守宏, 丹羽 雅子,被服材料の熱伝導特性に関する基礎的研究 (第1報)布の有効熱伝導率の測定,家政学雑誌,Vol36, No.4, PP.241-250, 1985.

![西川 [エアー] エアー ポータブル クッション](https://sheets.jp/wp/wp-content/uploads/2020/05/seat-cusion-air1-r-352x268.jpg)