ベビー布団の次は、ジュニア布団と大人用、どちらがおすすめ?

「ベビー布団の次は、ジュニア布団か、大人サイズの布団か、どちらを購入したほうがよいですか?」と、お問い合わせを頂戴します。買い替える寝具のサイズは、ご家庭の状況に合わせてお選びになって問題はありません。ただ、選ぶ寝具の種類には、注意が必要です。ここでは、ベビー布団の次に使う、寝具のサイズの選び方、と、大人用寝具を選ぶ場合の注意点をお伝えします。

目次

- ベビー布団の次はジュニアサイズ?大人サイズの布団?

- ジュニア用と、大人用の布団サイズの違い方

- 状況別、ジュニアサイズ、大人サイズの選び方

- ベビー布団の次に、大人用寝具を使う場合に、注意する点

- ジュニア布団か大人サイズか迷う方からの質問とその答え

- ジュニア布団のおすすめアイテムを見る

ベビー布団の次はジュニアサイズ?大人サイズの布団?

ベビー布団の次に購入する寝具のサイズについて、「ジュニア用か、大人用の布団と、どちらにしたほうがよいですか?」とお問い合わせを頂戴します。

迷う理由は、次の点が多いようです。

- ジュニア用の布団は、何年ぐらい使えるのかしら?

- 体が小さい幼児に、大人用の布団では大きすぎるのでは?

- 赤ちゃんでも大人用の布団で、問題はないのかしら?

- ジュニア用と大人用、どちらが得なのかしら?

結論からお伝えすると、スペース的に問題がなければ、ベビー布団の次に、大人用サイズの布団をお選びになってかまいません。実際、ベビー布団を買い替える際、大人サイズの布団をお選びになる方も、多くいらっしゃいます。

ただ、注意点があります。注意点の詳細は、後の項目でお伝えしております。大人サイズをお選びになる方は、お目通しくださいませ。

ジュニア用と、大人用の布団サイズの違い

まず、下記が、ジュニア用と大人用の布団の一般的なサイズです。

ジュニア用の布団のサイズは、

- 敷き布団:幅 90 x 丈 180cm

- 掛け布団:幅 130 x 丈 180cm

です。

大人用のシングルの布団のサイズは、

- 敷き布団:幅 100 x 丈 210cm

- 掛け布団:幅 150 x 丈 210cm

です。

ジュニアサイズは、大人サイズに比べて、幅は10cm、丈は30cm短くなります。

メーカー、商品により、サイズが異なることもあります。カバー類をお求めの際は、実際のサイズを、ご確認ください。

状況別、ジュニアサイズ、大人サイズの選び方

ここからは、状況別に、ジュニアサイズか大人サイズが好ましいか、をお伝えします。次の状況を例に、お伝えしていきます。

- 布団の上げ下ろしを少しでも楽にしたい

- 大人サイズの布団を敷くスペースがある場合

- お子さまが使う寝具として、寝室に、大人サイズの布団のスペースがない場合

- お子さまが、2段ベッドを使用する予定の場合

- お子さまが、自分の部屋を持つタイミングで買い替える場合

- お子さまが、おむつの取れた年齢でも、おねしょが多い場合

1.布団の上げ下ろしを少しでも楽にしたい

毎日の布団の上げ下ろしを少しでも楽にしたい、という方は、まよわず、ジュニアサイズのお布団を選びましょう。ジュニア布団は、大人用の布団より、軽量です。女性で小柄な方は、腕のリーチが少なく、布団を抱えるのに、苦労されていると思います。ジュニアサイズですと、ずっと、持ちやすくなります。

ベビー布団の次、ジュニアサイズを、小学校高学年、もしくは、卒業あたりまで使います。その後、大人サイズの寝具に替えていきましょう。

2.大人サイズの布団を敷くスペースがある場合

お子さまが使う寝具として、寝室に、大人サイズの布団のスペースがあれば、大人サイズの布団に買い替えをおすすめします。理由は、大人サイズの敷き布団や掛け布団は種類が豊富で、お子さま用として、適した商品も選べるからです。

ベビー布団の後、ジュニアサイズの布団を購入しても、いずれは、大人サイズの布団に買い替える必要があります。

もし、スペースにゆとりがあるのでしたら、

- ベビー用布団 → 大人サイズ

になさるのが、寝具に掛ける費用も、無駄がありません。

3.お子さまが使う寝具として、寝室に、大人サイズの布団のスペースがない場合

お子さまが使う寝具として、寝室に、大人サイズの布団のスペースがない場合は、ジュニア布団が役立ちます。

ジュニア用の布団のサイズは、

- 敷き布団:幅 90 x 丈 180cm

- 掛け布団:幅 130 x 丈 180cm

です。

大人用のシングルの布団のサイズは、

- 敷き布団:幅 100 x 丈 210cm

- 掛け布団:幅 150 x 丈 210cm

です。

ジュニアサイズは、大人サイズに比べて、幅は10cm、丈は30cm短くなります。

例えば、親子3人で寝室に眠る場合、大人用サイズの布団を3組敷くには、スペース的に厳しい場合もあるでしょう。1組をジュニアサイズにすると、足元にスペースができます。

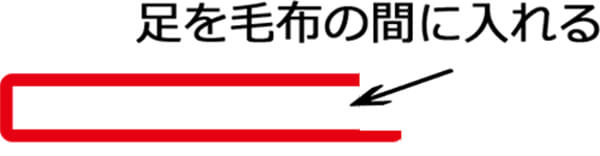

ベビー布団の次に、お母さまと添い寝をする、パターンを選ばれる方もいらっしゃるでしょう。お子さまの年齢によって、お母さまとお子さまが、大人の布団で添い寝するには、狭すぎて寝づらい、でも、大人用の布団をもう一枚敷くには、寝室のスペースが狭すぎる、といった場合もあります。そのような場合、ジュニアサイズの布団がお役立ていただけるでしょう。

4.お子さまが、2段ベッドを使用する予定の場合

お子さまが成長していく段階で、2段ベッドの使用を予定されている方もいらっしゃるでしょう。その場合は、ベビー布団の後は、ジュニアサイズの布団を選ぶのがよいでしょう。

2段ベッドにする場合、敷き布団は、必要がありません。ベッドのサイズに合ったマットレスを、2段ベッドの購入のタイミングで、準備します。

掛け布団は、2段ベッドのサイズが、大人用であっても、ジュニアサイズが良いでしょう。2段ベッドは、枠で囲われています。大人用サイズの掛け布団は、もたついてしまうことがあります。ジュニアサイズの掛け布団であれば、もたつく心配がありません。

5.お子さまが、自分の部屋を持つタイミングで、寝具を買い替える場合

ベビー布団が小さくなってしまった後、お子さまがご自分の部屋で一人寝をするまで、親御さまと添い寝をする場合もあるでしょう。

その場合は、

- ベビー用布団 → 添い寝 → 大人サイズの布団、または、ベッド

になります。

6.お子さまが、おむつの取れた年齢でも、おねしょが多い場合

お子さまに、おねしょの心配がある方もいらっしゃるでしょう。その場合は、ジュニア用の布団をお役立ていただくのがよいでしょう。

ジュニア用の寝具の中でも、軽量で、衛生タイプの敷き布団、掛け布団が販売されています。干す頻度が多くても、取り扱いが楽です。ジュニア用寝具は、小学校の高学年か卒業までお使いになれます。小学校の高学年か、中学に入るタイミングで、大人用寝具に買い替えるのが、よいでしょう。

ベビー布団の次に、大人用寝具を使う場合に、注意する点

ここからは、ベビー布団の次に、大人用の寝具をお選びになる場合の、注意点をお伝えします。

サイズ的には、お子さまが大人用サイズのお布団を使っても問題はありません。ただ、寝具の種類は、注意して選ぶ必要があります。

理由は、次の2点です。

- 子供は、身体的成長段階であり、成長に適した寝具が必要であること

- 子供の睡眠中の事故を防ぐための寝具が必要であること

ベビー布団の次に、大人用寝具を選ぶ場合の、具体的な注意点です。この注意点は、お子さまと添い寝をする場合の寝具の選び方にも共通します。ご参考にしてください。

ベビー布団の次に、大人用寝具を選ぶ場合の、具体的な注意点

- 固い敷き布団を選ぶこと

- 軟らかな敷き布団、低反発の敷き布団やマットレスは選ばないようにすること

- 通気性の良い寝具を選ぶこと

- 大人サイズの掛け布団を選ぶ場合、軽い掛け布団を選ぶこと

順を追って説明いたします。

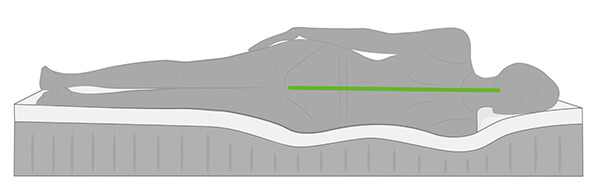

1.固い敷き布団を選ぶこと

敷き布団の固さは、お子さまにとってとても大切です。子供は、骨や筋肉が発達途中だからです。寝ている数時間、しっかりと背骨を支える固い敷き布団が必要です。

ベビー用の敷き布団が、とても固めであることは、お使いになっていてご存じのとおりです。大人用の敷き布団より、ずっと固めです。

ベビー布団の次に使う敷き布団も、固めを選ぶことがとても大切です。大人サイズの固めの敷き布団を選ぶようにしましょう。

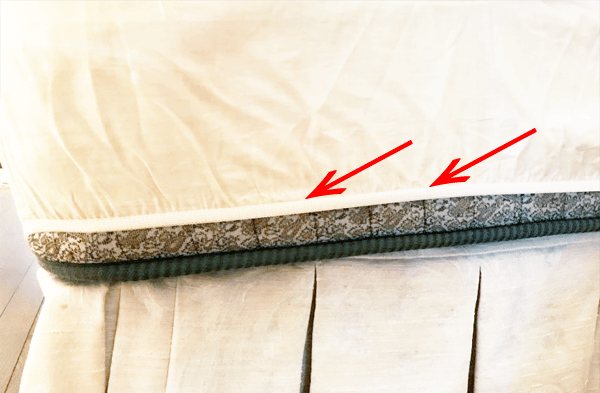

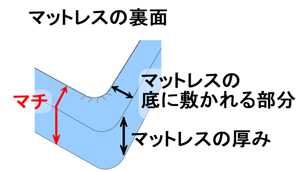

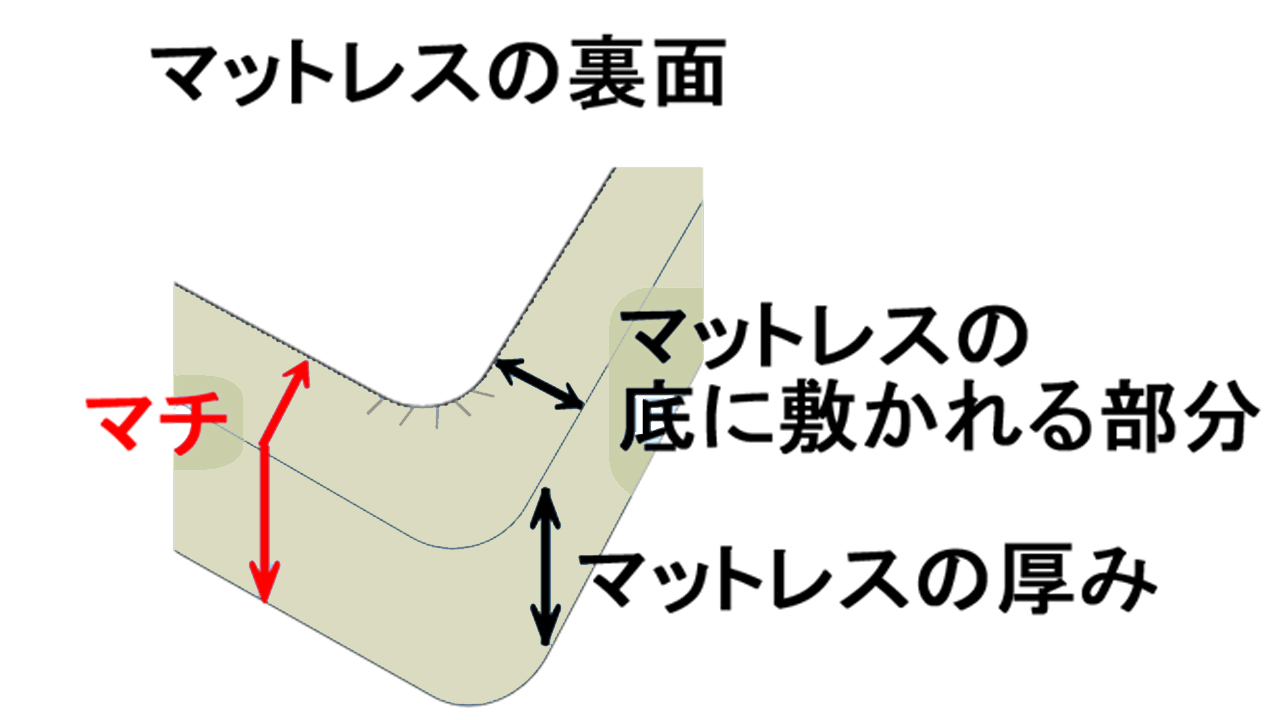

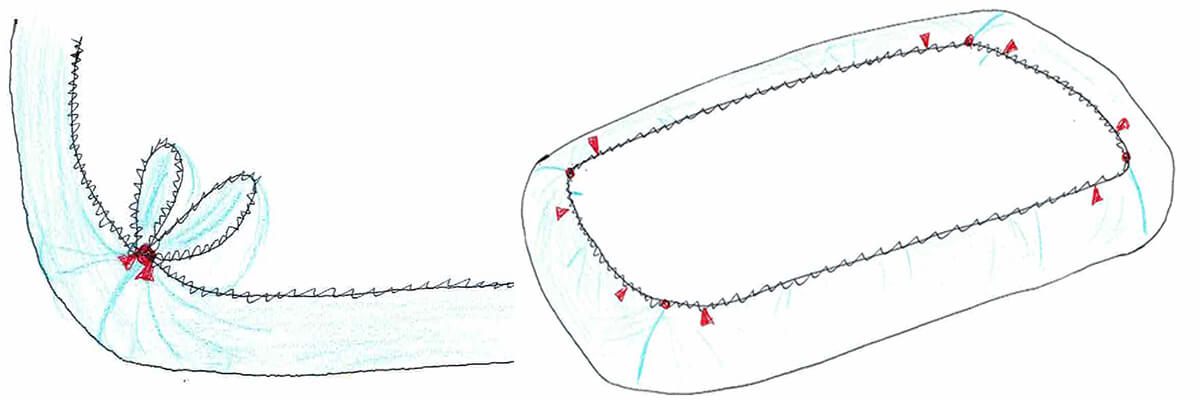

2.軟らかな敷き布団、低反発の敷き布団やマットレスは選ばないようにすること

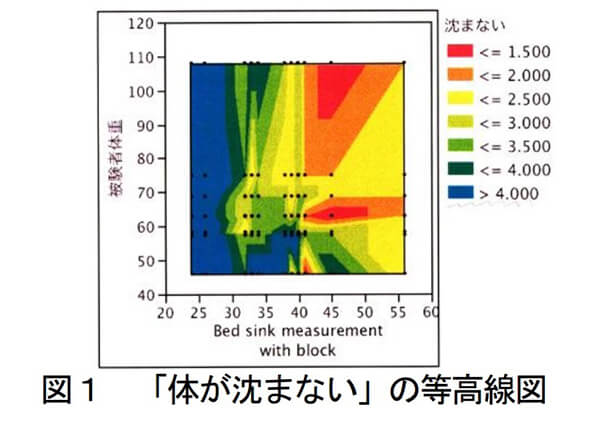

軟らかな敷き布団、特に、低反発の敷き布団やマットレスは、選ばないようにしましょう。お子さまの、睡眠中の事故を防ぐためです。

ベビー布団から次の布団に変えるタイミングは、お子さまが、寝返りを頻繁に打つようになるタイミングでもあるでしょう。寝返りをするようになると、うつぶせになってしまうことも多くあります。

うつぶせ寝は、赤ちゃんや幼児にとって、危険が伴い、避けるべき寝方です。顔がマットや敷き布団にうずまり、呼吸ができなくなってしまう場合があるからです。

うつ伏せとなり、万が一、顔がマットレスに埋まる、沈み込んでしまった場合、赤ちゃんの呼吸がどのようになるか、をご想像いただけると、危険のほどがお伝えできるのではと存じます。

厚生労働省では、窒息リスクを避ける方法として、あおむけに寝かせること、と、軟らかい布団を使用しないことを、伝えています。

低反発のマットレスで代表的な商品で、テンピュールがあります。テンピュールの取扱説明には、下記の記載があります。

- 乳幼児のみでマットレスを使用させないでください。寝返りがしにくいと感じる場合がございます。

(引用元:テンピュール®製品の取り扱い)

事故を防ぐためにも、お子さまの布団には、軟らかな敷き布団、低反発の敷き布団屋マットレスを選ばないことが重要です。

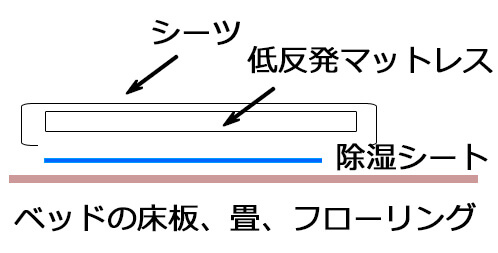

3.通気性の良い寝具を選ぶこと

ベビー布団を卒業したてのお子さまは、まだ、寝汗を多くかきます。敷き布団も、掛け布団も、通気性の良い寝具を選ぶことが大切です。

大人サイズの寝具を使う場合、洗える汗取りタイプの敷きパッドを、シーツの上に敷くのもよいでしょう。敷き布団に汗による湿気が染みてしまうのを防ぐためです。汗取りタイプの敷きパッドをお洗濯することで、大人用の敷き布団を、長く、衛生的にお使いいただけます。

掛け布団は、羽毛布団か、洗える衛生掛け布団をお選びになることをおすすめします。保温性があり、通気性も良い掛け布団です。

4.大人サイズの掛け布団を選ぶ場合、軽い掛け布団を選ぶこと

ベビー布団の次に、大人サイズの布団をお使いになる場合、掛け布団の重さに注意が必要です。例えば、2~3歳のお子さまに、綿のわたの大人サイズの掛け布団は重すぎます。子供は寝返りを多くします。重すぎる掛け布団は、寝返りを妨げてしまいます。

羽毛布団であれば、合い掛け羽毛布団や、肌掛け羽毛布団をお選びになるのもよいでしょう。羽毛布団も、洗える掛け布団も、2枚合わせの掛け布団が販売されています。2枚合わせの掛け布団は、1枚が合い掛けタイプ、もう1枚が肌掛けタイプです。2枚合わせをお求めになり、上手に利用するのもよい方法です。

ジュニア布団か大人サイズか迷う方からの質問とその答え

ここでは、ベビー布団の次に、ジュニア布団にするか大人サイズにするか、迷う方の疑問にお答えします。ベストなサイズ選びのヒントになれば幸いです。

Q:「ジュニア用の布団は、何年ぐらい使えますか?」

A:ジュニア用の敷き布団の丈は、180cmです。サイズ的には、お子さまの身長、成育にもよりますが、一般的には、小学校卒業ぐらいまでお使いいただけます。

耐久性は、寝具の品質によります。安心できる寝具メーカーの、品質の確かな商品であれば、ベビー布団を卒業後、小学校卒業までお使いいただけるでしょう。

Q:「体が小さい幼児に、大人用の布団では大きすぎませんか?」

A:サイズ的には、大人用サイズの寝具をお選びになっても問題はありません。ただ、先にお伝えした通り、寝具選びには注意が必要です。固い敷き布団を選ぶことと、軽い掛け布団を選ぶことは、特に大切です。

Q:「赤ちゃんでも大人用の布団で、問題はないですか?」

A:上記の繰り返しになりますが、サイズ的には、大人用サイズの寝具をお選びになっても問題はありません。ただ、先にお伝えした通り、寝具選びには注意が必要です。固い敷き布団を選ぶことと、軽い掛け布団を選ぶことは、特に大切です。

Q:「ジュニア用と大人用、どちらがお得ですか?」

A:ジュニア用寝具と大人用寝具では、価格の差はあまりありません。ジュニア用寝具をお選びになる場合、使う年数によっては、費用が多くかかることがある場合もあるかもしれません。ただ、上記でお伝えした通り、ジュニア用寝具が適している状況もあります。費用の面だけで、一概に、どちらが得か、とは分けることはできません。状況に合わせて、ベストなサイズの寝具をお選びになることが、結果的に、お得になると考えます。

ジュニア布団のおすすめを見る

下記、ジュニアサイズの掛布団、敷き布団のおすすめです。衛生面に留意している寝具です。

お子さまの、健康的な眠りのために、どうぞお選びください。

ジュニアサイズ 掛け布団、掛け布団カバー

ジュニアサイズ 敷き布団、敷き布団カバー

以上、

ベビー布団の次に、ジュニア用寝具か、大人用寝具、どちらを選べばよいのか、をお伝えしました。

ベビー布団から次のサイズの寝具に変えるタイミングは、それぞれのご家庭によってさまざまなのが現状です。お子さまの体の大きさ、ご兄弟姉妹の誕生、子供部屋への移動が、寝具の買い替えのタイミングである場合もあるでしょう。

お子さまの健やかな成長を大切にしながら、ご家族にとって、ベストな寝具をお選びいただければ幸いです。