先日はお世話になりました。

アドバイスに従い化学繊維のカバーをご紹介いただきました。使い心地、いいですね。しゃかしゃかしていて冷たい感じが坊主に

受けています。ありがとうございました。取り急ぎ感想です。

引き続きよろしくお願いします。

お求めいただきましたお品:

ご相談によって、ホームページ掲載以外のお品をお求めいただきました。ミクロガード掛け布団カバー

Author Archives: 田中 宣子

兵庫県芦屋市 O.N.様より

この度はお世話になりました。

無事着荷しました。

いい商品と思います。ありがとうございました。

PS

丁寧な開けやすい梱包、フルネームの開示、とてもいい感じです!

お求めいただきましたお品:

マチ30cm ロングサイズ超長綿サテン織りボックスシーツ

東京都品川区 F.E.様より

とても肌触りのいいシーツで、快適に利用させております。

お手配のほど、どうぞよろしくお願いします。

お求めいただきましたお品:

マチ40cm スーピマ超長綿サテン織りボックスシーツ

横寝には低反発、高反発のどちらのマットレスがよいですか?

横寝には低反発、高反発のどちらのマットレスがよいですか?

「横向き寝には、低反発マットレス、高反発マットレス、どちらがよいですか?」と、お問い合わせを頂戴します。横寝が習慣で、体に痛みを感じ、マットレスを変えようかと考えてらっしゃる方からのお尋ねです。ここでは、低反発、高反発、どちらのマットレスが横寝に適しているか、と、横寝に最適なマットレスのタイプをお伝えします。

目次

- 「横向き寝には、低反発マットレス、高反発マットレス、どちらがよいですか?」

- 横向き寝の体の状態

- 高反発マットレスで、横寝をした場合

- 低反発マットレスで、横寝をした場合

- マットレスのタイプ別、横向き寝の適正早見表

- 湿気対策も万全な、横寝に適したマットレスとは

- 横寝に適したマットレスのおすすめを見る

「横向き寝には、低反発マットレス、高反発マットレス、どちらがよいですか?」

Q:「横向き寝には、低反発マットレス、高反発マットレス、どちらがよいですか?」

A:低反発マットレスと、高反発マットレスを比べた場合、横向きに眠る方には、高反発より、低反発マットレスの方が適しているでしょう。

理由は、横向きになった時の体の状態と、低反発マットレス、高反発マットレスの特徴にあります。

ここからは、その理由を詳細にお伝えしていきます。

横向き寝の体の状態

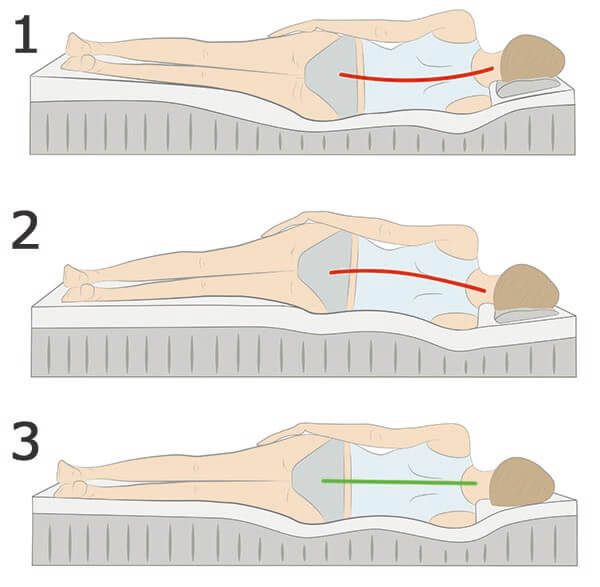

まず、横寝、や、横向き寝、とよばれる、横向きに眠る姿勢が、どんな状態かを見てみましょう。下記の画像をご覧ください。

横寝の体の状態

横向きに眠ると、肩と腰の出っ張っている部分に、圧力が多くかかります。マットレスの特性や硬さによって、肩や腰が沈みこんだり、上に持ちあがったり、適度の沈み込んだり、といった状態になります。

上の3番の画像のように、背骨が真っすぐのまま、正しい寝姿勢で、体に負担がかからないように、横向きに眠るためには、肩と腰の出っ張っている部分が、適切に沈み込む必要があります。

3番の画像のような状態で眠れるマットレスが、横寝に適したマットレスです。

次に、高反発マットレスで横向きに寝た場合、と、低反発マットレスで横向きに寝た場合の、体の状態をみていきましょう。どちらのマットレスが、正しい寝姿勢で眠れるかをお伝えするためです。

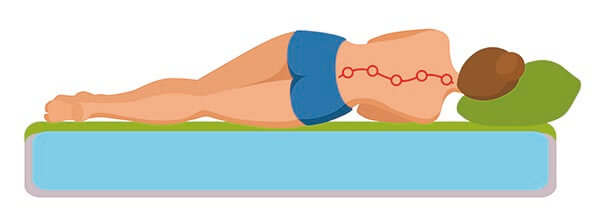

高反発マットレスで、横向き寝をした場合

高反発マットレスで、横寝をした場合、体がどのような状態になるのか、をお伝えします。高反発マットレスの、代表的な商品名は、エアウィーヴです。

高反発マットレスは、寝返りを打ちやすくするため、マットレスに硬さがあるのが特徴です。寝返りのとき、体が楽に回転するように、体を沈みこませない程度の硬さです。

硬さのある高反発マットレスの上で、横寝をすると、出っ張っている、肩と腰が、マットレスの下方向に沈みこまず、逆に、反発される状態になります。肩と腰が、上に持ちあげられるイメージです。

高反発マットレスで横寝をした状態

床の上に、横向きに寝ころんだ状態を想像していただくと、体の感覚がわかりやすいかもしれません。床の上で、横向きに寝ころぶと、肩と腰が圧迫され、肩と腰が持ちあがるような状態になり、背骨が曲がる感覚です。

この状態で、数時間、睡眠をすると、体に痛みが生じたり、負担がかかったりします。夜中に、痛みで目が覚めてしまう、朝、起きると、体に痛みがある、日中、体に痛みが残っている、という状態にもなりかねません。

高反発の硬いマットレスで、横寝をした場合の、体の痛みの種類は、一つではありません。硬いマットレスで眠った場合の、体の痛みの種類の原因は、いくつかにわかれます。

- 硬さのあるマットレスで、横寝をすることで、出っ張っている肩や腰が、マットレスに強く接触し、その圧迫による痛み

- 硬さのあるマットレスで、横寝をすることで、肩や腰が、マットレスから押し返され(反発され)、背骨が曲がり、腰や背中に負担がかかることでの痛み

- 横寝による肩や腰の痛みをかばうことにより、体のほかの部分に発生する痛み

などです。

硬いマットレスで、横寝を続けることで、さまざまな種類の痛みや体への負担が、複合化され、慢性化してしまうことも、想像できます。

横向き寝に、高反発マットレスをおすすめしない理由は、ここまでお伝えしたとおり、正しい寝姿勢で眠ることができず、体に生じる痛みや負担が発生しやすいからなのです。

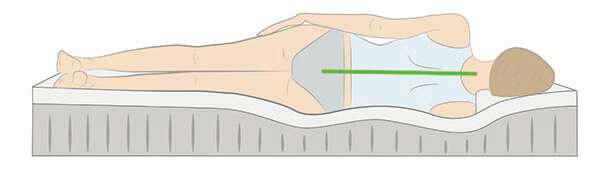

低反発マットレスで、横向き寝をした場合

ここからは、低反発マットレスで、横向き寝をした場合、体がどのような状態になるのか、をお伝えします。低反発マットレスの、代表的な商品名は、テンピュールマットレスです。

低反発マットレスは、体の曲線や重さに合わせて、マットレスが適度に沈み込むのが特徴です。

低反発マットレスで、横向き寝をすると、出っ張っている肩と腰が、マットレスに適度に沈み込みながら、支えられる状態となります。

下の画像のように、背骨が真っすぐな状態、正しい寝姿勢を保って、横向きで眠っていただけます。

低反発マットレスで横寝をした状態

低反発マットレスの品質にもよりますが、品質の確かな商品であれば、低反発マットレスは、体圧が分散されることも、機能の一つです。出っ張っている肩や腰に負担がかかることなく、眠れることが期待できるでしょう。

低反発マットレスの知っておくべきもう一つの特性

低反発マットレスは、横向き寝に適しているマットレスであることは、お伝えしました。

ただ、低反発マットレスをお選びになる前に、知っておくべき特性が、もう1点あります。それは、

- 低反発マットレスは、通気性が優れているとはいえない

という点です。

具体的には、空気中の湿気や、汗などによる湿気が、マットレスの中にこもりやすい、という点です。

低反発マットレスの通気性は、素材が改良され、改善方向にはあります。ただ、ほかのマットレスに比べると、優れているとはいえないのが現状です。

低反発マットレスの湿気対策としては、

- 低反発マットレスの下に、寝具用除湿シートを敷く

- 定期的に、低反発マットレスを、立てかけ、通気をさせて、湿気を発散させる

などのお手入れが必要です。湿気対策を怠ると、低反発マットレスにカビが発生するなどの、原因になってしまいます。

横寝の方が、低反発マットレスをお選びになる場合は、定期的に、適切な湿気対策のお手入れをするようにしましょう。清潔に、体に負担を掛けずに、心地よく眠るためです。

マットレスのタイプ別、横向き寝の適正早見表

ここでは、これまでにお伝えした内容を、早見表にまとめています。気になるマットレスタイプが、横向きに眠に適しているか、通気性はどうか、を判断するためにお役立てください。

マットレスのタイプ別、横寝に向き・不向き・通気性の良さの早見表

| マットレスのタイプ | 横寝に向き・不向き | 湿気対策・通気性 |

|---|---|---|

| 高反発マットレス | 不向き | 優れている |

| 低反発マットレス | 向いている | 優れない |

| 横寝対応の凹凸マットレス | 向いている | 優れている |

湿気対策も万全な、横寝に適したマットレスとは

最後に、湿気対策に万全で、横向き寝にも適したマットレスのタイプをお伝えします。

凹凸形状で、横寝に対応したタイプの、マットレスです。具体的な商品名では、西川エアのSIタイプ、整圧マットレスなどです。

凹凸タイプのマットレスは、寝姿勢を正しく保ち、体圧を分散させ体に負担を掛けず、湿気対策にも優れていることが特徴です。

凹凸形状で、横寝に対応したタイプのマットレスは、従来の凹凸タイプのマットレスの特性に加え、マットレスの凹凸構造を、独立したブロック構造にすることで、横向きに寝るときの、肩と腰の出っ張りを、適切に沈み込ませ、支える機能があります。

横向き寝の、肩と腰にかかる圧迫や負担を減らし、横寝でも背骨が真っすぐな状態で、眠れるマットレスとなっています。

横寝の方で、湿気対策にも優れたマットレスをお選びになりたい方は、横寝に対応する、凹凸タイプのマットレスをお選びになるのがよいでしょう。

横寝に適したマットレスのおすすめを見る

上記でお伝えした内容を踏まえ、寝姿勢、湿気対策に優れた、横向きに眠る方にお勧めのマットレスをご紹介します。

- 西川エアー SI

横向きになっても肩や腰の出っ張りに負担がかからない、凹凸タイプのマットレスです。通気性にお優れ、寝姿勢を正しく保ち、快眠にお役立ていただけます。

以上、

横向き寝で、体に痛みや負担を掛けずに眠れる、マットレスのタイプをお伝えしました。

横向きに眠る方が、肩や腰の痛みに悩まされることなく、安眠していただけますことを願っております。

羽毛布団の羽毛が片寄っています、直す方法はありますか?

羽毛布団の羽毛が片寄っています、直す方法はありますか?

「羽毛布団の羽毛が片寄って、膨らんでいない部分があります。直す方法はありますか?」と、お問い合わせを頂戴します。羽毛布団が薄くなって、首や肩口、足元が寒くなってしまうとのご相談です。ここでは、羽毛布団の羽毛の片寄りのパターン、その原因、対処法をお伝えします。

目次

- 羽毛布団の羽毛の片寄りの状態、パターン

- 羽毛布団の片寄りのパターン別、原因と対処法

- 1.羽毛布団の羽毛が、同じマスの中で、片寄ってしまう場合

- 2.羽毛布団の羽毛が、マスを移動して、片寄ってしまう場合

- 3.羽毛布団の一部分の羽毛の、摩耗が激しく、膨らまない状態のマスがある場合

- 4.羽毛布団の羽毛に、湿気が付着して、膨らまずに、ぺしゃんとなっているマスがある場合

羽毛布団の羽毛の片寄りの状態、パターン

「羽毛布団の羽毛が片寄ってしまって、寒い。襟元が暖かくない」

羽毛布団を数年お使いの方の中には、上記の感想を持たれたこともあるかもしれません。

羽毛布団の片寄り、と表現される現象は、

- 羽毛布団が、部分的に、薄くなってしまっている

状態です。

具体的な状態は、羽毛布団の、いくつかに区切られたマスが、ふっくらしているマスもあれば、ぺたんと薄くなっているマスもある、といった状況です。

この状態の、羽毛布団を確認すると、いくつかのパターンに分かれます。

羽毛布団が片寄っている、と表現される状態の羽毛布団のパターンは、次の通りです。

羽毛布団の片寄りの状態、パターン

- 羽毛布団の羽毛が、同じマスの中で、片寄ってしまう場合

- 羽毛布団の羽毛が、マスを移動して、片寄ってしまう場合

- 羽毛布団の一部分の羽毛の、摩耗が激しく、膨らまない状態のマスがある場合

- 羽毛布団の羽毛に、湿気が付着して、膨らまずに、ぺしゃんとなっているマスがある場合

パターンが異なると、原因や対処法も変わります。

羽毛布団の片寄りのパターン別、原因と対処法

ここからは、羽毛布団の片寄りの原因と対処法を、詳しくみていきましょう。

上の項目でお伝えした、パターン別に順番でお伝えします。

1.羽毛布団の羽毛が、同じマスの中で、片寄ってしまう場合

羽毛布団が片寄ってしまって、という場合の、一つ目のパターンです。

羽毛布団の羽毛が、同じマスの中で、片寄ってしまい、寒いと感じる場合です。

原因

この状態の原因は、

- 羽毛布団に使われる羽毛が、一粒のダウンが小さかったり、スモールフェザーが多かったりする場合

- 羽毛布団のキルティングのマスが大きく、さらに、スモールフェザーが多い場合

などがあげられます。

羽毛布団の羽毛のダウンの粒が小さかったり、スモールフェザーが多かったりすると、羽毛布団の羽毛が一つのマスの中で片寄って、寒く感じる、というケースがあります。

一粒のダウンが小さかったり、スモールフェザーが多かったりすると、羽毛布団のマスの中で、羽毛が膨らまず、サラサラと動いてしまうのです。これは、安価な羽毛布団で、発生する場合があります。

さらに、羽毛布団のキルティングのマスが大きく、羽毛のダウンの粒が小さかったり、スモールフェザーが多かったりすると、羽毛布団の一つのマスの中での片寄りが、顕著に感じやすくなります。羽毛布団のキルティングのマスが小さいより、大きい方が、一つのマスの中で、羽毛が片寄った場合、ぺしゃんとなる部分が広くなり、寒さを感じやすくなるからです。

対処法

1.羽毛布団の、限られたマス、例えば、襟元や、足元だけに、状態が発生している場合の対処法:

- 信用のおける寝具専門店で、増し羽毛をしてもらう

という方法があります。

羽毛布団の、特定のマスに、羽毛を吹き込んで、羽毛を足すのです。

寝具専門店によって、増し羽毛措置を行っているお店、行っていないお店があります。お近くの、信用のおける寝具専門店に確認をしてみてください。

羽毛布団の増し羽毛は、羽毛布団のクリーニングをしてから、という寝具専門店もあります。その点も、確認してから、依頼するようにしましょう。

1点、注意点です。

羽毛布団の クリーニングは、絶対に、信用のおける寝具専門店、または、クリーニング専門店に依頼するようにしましょう。電話による、訪問サービス、点検サービスの誘いには、応じないようにしましょう。注意点の詳細は、→ 「羽毛布団のクリーニングのタイミングと注意点」をご覧ください。

2.羽毛布団、全体のマスで、片寄りが発生している場合の対処法:

羽毛布団の全体の、それぞれのマスで、マス内の片寄りが発生している場合は、羽毛布団の品質が原因です。何かの手立てをして、その状態を回避することはできないでしょう。羽毛布団の買い替えが必要になります。

とはいえ、買い替えは、まだしたくない、という方もおられるでしょう。

その場合は、羽毛布団の保温性を、ほかの手段で補うことになります。

次の方法を、参考になさってください。

- 毛布を併用する → 方法を詳しく

- インナーケットを併用する → 方法を詳しく

- ダウンケットを併用する → ダウンケットとは

- 毛布のいらない、あったか掛け布団を併用する → 方法を詳しく

- 羽毛布団を掛けて寒い時の、状況別の対処法

羽毛布団のキルティングの種類、バリエーションについて

ここで、羽毛布団のキルティングについて、説明を加えさせてください。

羽毛布団の一つのマスが大きいと、羽毛が片寄りやすい、との、誤解を防ぐためです。

羽毛布団のキルティングの方法は、現在、バリエーションが増えてきています。羽毛布団のメーカーが、より保温性を高めるための、キルティングの方法を研究開発し続けているからです。

羽毛布団のキルティングは、以前のような、何マス x 何マス、といった単純なパターンだけではありません。冬用の、羽毛布団は、マスに高さを設けた、立体キルトにしてあることは、標準です。その立体キルトのバリエーションが、増えてきているのです。

下記は、羽毛布団のメーカーが、研究開発をして、生み出したキルティング方法の例の一部です。

- 体の上にくる部分のマスを大きくし、多く羽毛を入れることによって保温性を高めるキルティング

- 首元の保温性を高めるために、襟元だけ、細かなマスにしたキルティング

- 首元の保温性を高めるために、体に沿うように、キルトのマスを特殊な形状にしたキルティング

- 首元の保温性を高めるために、横に大きく幅をもたせた、特殊な形状のキルティング

- キルティングの部分から、暖かな空気を少しも漏らさないように、異なったキルトパターンを2層重ねたキルティング

- ベッドから布団がずれないように、両サイドのマスを小さくしてあるキルティング

- 暖かな空気を逃がさないような、2層構造のキルティング

- 保温性を高めるために、中間にあえてキルトをしない層を設けた、3層構造のキルティング、など

羽毛布団のメーカーは、羽毛布団の保温性を高め、掛け心地をよくし、心地よく眠ってもらえるように、研究改善を重ねています。羽毛布団の、進歩は、目にみはるばかりです。

そのため、現在では、羽毛布団の一つのマスが大きいから、羽毛の片寄りがある、とは一概に言えなくなっているのです。

一つのマスの中での、羽毛の片寄りは、中に使われる羽毛の品質、そして、キルトの品質、の組み合わせで、発生してしまいます。この状態を事前に防ぐには、羽毛布団を購入する際、品質を吟味して選ぶことが大切です。

2.羽毛布団の羽毛が、マスを移動して、片寄ってしまう場合

羽毛布団が片寄ってしまって、という場合の、ふたつ目のパターンです。

羽毛布団が片寄る、といった場合、このパターンが、一番、多いかもしれません。

原因

この状態の原因は、

- 羽毛布団の立体キルトが、完全立体キルトではない場合

- 羽毛布団のキルティングが、使用上の何らかの原因で、ほつれてしまった場合

があげられます。

一つ目の原因の説明です。

羽毛布団は、いくつかのマス目になるように、キルティングをされています。冬用の羽毛布団は、高さがでるように、マチの布が使われ、立体的にキルティングをされています。その側生地に、羽毛が吹き込まれて羽毛布団になります。

羽毛を吹き込む場合、1箇所から、立体のマスに順番に羽毛が吹き込まれていく製造方法があります。その場合、一つのマスに、羽毛が吹き込まれた後、ピタッと、その吹き込み口が閉じるような特殊構造になっていれば、問題は発生しません。

ところが、穴が完全にふさがれないような構造になっている場合、羽毛布団の羽毛が、マスを移動して、片寄ってしまうという現象が起きてしまうことがあるのです。

羽毛布団を数年使っているうちに、その現象が、顕著になり、寒く感じてしまうということが起こるのです。

対処法

羽毛布団の羽毛が、マスを移動して、片寄ってしまう場合の対処法は、

- 羽毛布団のリフォームを依頼する

- 羽毛布団の買い替え

です。

羽毛布団の羽毛が、マスを移動してしまう場合、キルティングが原因であることは、お伝えしました。羽毛が、まだ、摩耗していない状態であれば、羽毛布団を仕立て直して、再生することが可能です。

羽毛布団の仕立て直し、リフォームを、信用のおける寝具専門店に依頼してみましょう。

羽毛布団のリフォームは、羽毛布団の羽毛の状態によって、可能な場合、可能でない場合があります。まずは、信用のおける寝具専門店に、お使いの羽毛布団の状態をチェックしてもらってからの、依頼になります。

詳しくは、「羽毛布団のリフォームの方法と注意点」をご覧ください。注意点もご確認いただけます。

二つ目の原因の説明です。

二つ目の原因は、羽毛布団の使い方です。たとえば、羽毛布団を引っ掛けてしまう、布団たたきでたたいてしまう、強く力を入れてたたんでしまう、など、乱雑に扱ってしまうと、羽毛布団の縫製、キルティングが損傷することがあります。

その場合、羽毛布団の羽毛が、マス目を移動して、片寄ってしまうことがあります。この状態を防ぐには、羽毛布団を、丁寧に取り扱うこと、が基本になります。

対処法は、上記と同じです。

3.羽毛布団の一部分の羽毛の、摩耗が激しく、膨らまない状態のマスがある場合

羽毛布団が片寄ってしまって、という場合の、三つ目のパターンです。

この状態は、実際には、羽毛布団の羽毛が移動して、片寄っているのではありません。

羽毛布団の、襟元の部分の羽毛が摩耗しているために、そこのマスだけ、ぺしゃんとしているのです。そのため、この状態の羽毛布団が、羽毛が片寄っている、羽毛布団が片寄っている、表現される場合があるのです。

原因

この状態の原因は、

- 羽毛布団の一部分、特に襟元、の羽毛の摩耗が激しく、そこだけ、膨らまなくなっている場合

です。

この状態は、羽毛布団を数年以上使っている場合に発生しやすくなります。特に、男性の使っている羽毛布団に多くみられるようです。

羽毛布団を、数年使っていると、首元は、汚れが一番付着しやすくなります。手で持つことも多いですし、首や顔が触れ、皮脂、寝ている間の汗が、染み込みやすいからです。

羽毛布団の羽毛は、繊細な綿毛のような部分に、空気を含ませることで膨らみ、保温性を高めます。この、繊細な綿毛の部分は、扱い方で、壊れてしまいやすい部分です。

数年、毎日使っていると、丁寧に扱っていても、その繊細な綿毛の部分が摩耗する、なくなってしまいます。皮脂や寝ている間の汗などの汚れが付着することでも、摩耗は起こります。

羽毛が摩耗すると、羽毛が膨らまず、ペチャンコのままになってしまうのです。

この状態は、羽毛布団を長年使っているうちに、どうしても、発生する現象です。ただ、この状態を発生しにくくする方法はあります。羽毛布団には、必ず掛け布団カバーを掛けることです。さらには、掛け布団カバーを定期的に洗濯して、皮脂や汗が、羽毛布団にしみこませないようにすることです。

対処法

羽毛布団の羽毛が、部分的に、摩耗してしまった場合の対処法は、

- 信用のおける寝具専門店で、増し羽毛をしてもらう

という方法があります。

襟元など、部分的に、摩耗している場合、羽毛布団全体が、汚れている場合がほとんどです。

羽毛布団のクリーニングを、信用のおける寝具店に依頼して、同時に、増し羽毛をお願いするのがよいでしょう。

羽毛布団のクリーニングを依頼する詳細は、「羽毛布団のクリーニングのタイミングと注意点」をご覧ください。

羽毛布団のクリーニング、増し羽毛は、必ず、信用のおける寝具専門店で行ってください。お近くに、寝具専門店がない場合は、信用のおける寝具メーカーに相談してみてください。お近くに寝具専門店を紹介してくれるでしょう。

4.羽毛布団の羽毛に、湿気が付着して、膨らまずに、マスがぺしゃんとなっている場合

羽毛布団が片寄ってしまって、という場合の、最後のパターンです。

この状態も、3つ目の原因と同じで、実際には、羽毛布団の羽毛が移動して、片寄っているのではありません。

原因

この状態の原因は、

- 羽毛布団は、汗や湿気が染み込んだまま、長く使っている場合

- 羽毛布団を長く使っていて、羽毛が摩耗して、寿命に近づいている場合

などがあげられます。

羽毛は繊細な綿毛

羽毛布団は、繊細な羽毛の粒の綿毛が、空気を含み、膨らむことで保温性が高まります。繊細な羽毛の綿毛は、湿気を帯びると、膨らみにくくなってしまいます。

羽毛布団は、綿のわたの掛け布団や、羊毛の掛け布団とは異なり、湿気がこもりにくい掛け布団です。とはいえ、長年使っていると、汗などによる湿気が、羽毛の繊細な綿毛に付着し、そこに、汚れがからみつくようになります。すると、湿気が発散しづらくなり、汚れと湿気で、羽毛が摩耗し、空気を含まず、膨らまなくなってしまうのです。

その状況が、例えば、羽毛布団の襟元や、体に乗る部分など、部分的に発生すると、羽毛が片寄っている、羽毛布団が片寄っている、と、表現される場合があるのです。

この状態も、羽毛布団を長年使っていると、少なからず起こる現象です。羽毛布団の寿命を表す現象でもあります。

この状態を起こりにくくするには、

- 羽毛布団を、定期的に、陰干しをする

- 羽毛布団には、必ず掛け布団カバーを掛ける

- 掛け布団カバーを定期的に洗濯して、皮脂や汗が、羽毛布団にしみこませないようにする

などの、お手入れをするのがよいでしょう。

対処法

羽毛布団の羽毛に、部分的に、湿気が付着して、膨らまずに、マスがぺしゃんとなっている場合の対処法です。

1.まずは、羽毛布団の影干しをしてみましょう。

羽毛布団の陰干しとは、羽毛布団を部屋の中に、広げる、または、ラックに掛け、通気をすることです。

扇風機や、サーキュレータがあれば、風をあてながら、通気すると、より湿気を早く発散させることができます。

2.羽毛布団のクリーニングを依頼する

ご自宅で、羽毛布団の陰干しをしても、まだ、ぺしゃんとしてしまっている場合は、羽毛布団を、信用のおける寝具専門店に、クリーニングを依頼してみましょう。

羽毛布団の状態によっては、クリーニングをしても、状態が改善しないこともあります。信用のおける寝具専門店に、まずは、羽毛布団の状態を相談するのが良いでしょう。羽毛布団の状態を、適切に判断し、クリーニング可能かどうか、アドバイスをしてくれるはずです。

くれぐれも、電話や訪問による、点検サービスなどには注意するようにしてください。お近くに、信用のおける寝具専門店がない場合、信用のおける寝具メーカーに相談してみましょう。「羽毛布団のクリーニングのタイミングと注意点」

3.状況によっては、羽毛布団のリフォームを依頼する

羽毛布団の状態によっては、クリーニングより、羽毛布団のリフォームが適切な場合もあります。クリーニングで状態が改善しなくても、リフォームで、改善が見込める場合があるからです。「羽毛布団のクリーニングとリフォームの違いとは?」

羽毛布団のリフォームとは、お使いの羽毛布団の側生地をはずし、中の羽毛を洗浄し、新しい羽毛を足し、新しい側生地を使って、仕立て直しをすることです。

羽毛布団の羽毛の状態によって、リフォームが可能な場合、可能でない場合があります。まずは、信用のおける寝具店に相談してみるようにしましょう。

以上、

羽毛布団の片寄りのパターン、原因、対処法をお伝えしました。羽毛布団の片寄りを直すには、信用のおける寝具店に相談して、適切な対処をすることになります。具体的な方法は、上記でお伝えしたように、羽毛布団の状態によります。まずは、お近くの寝具店に相談してみるようにしましょう。

2枚合わせ掛け布団の使い方。布団のズレ防止は?重ねる順番は?

2枚合わせ掛け布団の使い方。布団のズレ防止は?重ねる順番は?

「2枚合わせ掛け布団、掛け布団カバーの中で、布団がずれない方法はありますか?」「2枚合わせの掛け布団、薄い肌掛け布団と中厚の布団、どちらを下にして重ねればよいですか?」など、2枚合わせ掛け布団の使い方について、お問い合わせを頂戴します。ここでは、2枚合わせ掛け布団の疑問にお答えしながら、快適な使い方をお伝えします。

目次

- 2枚合わせ掛け布団が、掛け布団カバーの中でずれてしまうときの対処法

- 2枚合わせ掛け布団の、薄い肌掛け布団と中厚の掛け布団を重ねる順番

- 2枚合わせ掛け布団の、掛け布団カバーの選び方

- 2枚合わせ羽毛布団に最適な、掛け布団カバー

2枚合わせ掛け布団が、掛け布団カバーの中でずれてしまうときの対処法

「2枚合わせの掛け布団を使っています。寝ているとき、掛け布団カバーの中で、布団がずれて、2枚が重なっていないようで、寒く感じます。良い方法はありますか?」

秋から冬の寒い時期に、このようなお声を頂戴します。

上記の、布団がずれる、というのは、重なるべき2枚の掛け布団が、掛け布団カバーの中で、1枚ずつ、ばらばらになって、ずれている状態です。掛け布団カバーの中で、掛け布団が1枚の部分と、丸まって重なってしまう部分が生じて、保温性が悪くなったり、掛け心地が悪くなったりしてしまうのです。

この状態の原因は、2枚を重ね合わせる、スナップボタンを、

- はめていない、または、はめていない箇所がある

- すべてのスナップボタンをめても、寝ているうちに、外れてしまう

にあります。

2枚重ねの布団のずれを防止するには、次の方法で解決します。

1.2枚を重ねて使うための、スナップボタンを、すべて、留めます。

掛け布団カバーの中の、ずれ防止の紐

スナップボタンの数は、商品やメーカーによって、異なります。8ヶ所、10ヶ所、12ヶ所、16ヶ所という商品もあります。2枚を重ねてお使いになるときは、4つの角、その間の辺を確認して、すべてのスナップボタンを、しっかりと止めるようにしましょう。

2.掛け布団カバーの内側についている、ずれ防止の紐を、薄掛けと中厚の2枚の掛け布団、両方のループに、一緒に通して、しっかり結束します。

ズレ防止の紐は、掛け布団カバーの4つ角だけでなく、首元、両サイド、足元の辺にも、縫い付けられています。掛け布団カバーの紐の位置と、掛け布団のループの位置が、合致する部分は、すべて、結束するようにしましょう。

掛け布団カバーの中の、ずれ防止の紐

掛け布団に縫い付けられているループ

ズレ防止の紐を、薄掛けのループと中厚布団のループに、一緒に通して結束します

ズレ防止の紐を結束するのが面倒で、4つ角だけしか結束しない方もいらっしゃるようです。掛け布団が、カバーの中で、ずれてしまう状況を防ぐには、面倒がらずに、すべての紐の個所をしっかりと結束することが大切です。

ダブルサイズや、クイーンサイズの大きい掛け布団は、シングルサイズに比べると、掛け布団カバーの中で、布団がずれやすくなります。大きい布団をお使いの方は、特に、ズレ防止の紐のすべての個所を、しっかりと、結束しましょう。

ズレ防止の紐の位置と、ループの位置がずれている場合

「掛け布団カバーの内側のズレ防止の紐の位置と、掛け布団のループの位置が違うのですがどうしましょう?」

というお声も頂戴します。

メーカーや商品によって、掛け布団カバーのズレ防止の紐の数や、掛け布団のループの数が異なります。4ヶ所、8ヶ所、10ケ所、などの商品が販売されています。

お使いのカバーのズレ防止紐の数と、掛け布団のループの数が違うと、それぞれの位置が異なる場合があります。その際は、位置が合致する箇所を、しっかりとめるようにしましょう。

掛け布団カバーの洗濯のたびに、紐をループに結束するのは、面倒な気分になります。ただ、しっかり結束しておけば、寝ている間に、掛け布団がずれて、寝心地が悪かったり、寒かったり、の不快さを解消できます。2~3分の手間です。面倒とは思いますが、しっかりと結束するようにしましょう。

布団とカバーのずれを、さらに防止するためには、掛け布団カバーに入れる際、掛け布団の4つの角が、カバーの角に収まるように、布団とカバーを引っ張りながら、なじませるようにして、カバーに入れるようにするがコツです。

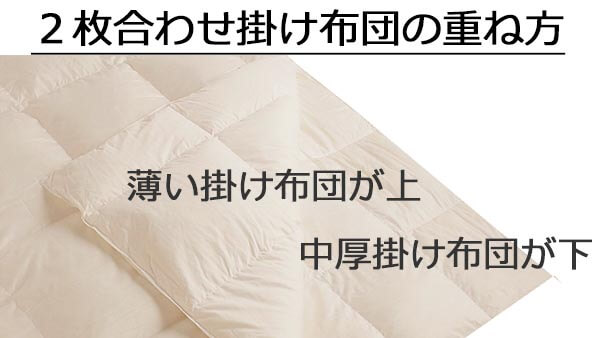

2枚合わせ掛け布団の、薄い肌掛け布団と中厚の掛け布団を重ねる順番

「2枚合わせ掛け布団、薄い肌掛け布団と中厚の布団、どちらを下にして重ねればよいですか?」

2枚合わせ掛け布団を重ねて使う際、保温性を高めるためには、

- 中厚の掛け布団を下、

- 薄い肌掛け布団をその上にのせて、

重ね合わせます。

2枚合わせ掛け布団の薄掛けと中厚布団の重ね方

掛け布団の保温性、特に羽毛布団の場合は、暖かな空気が、掛け布団の中に閉じ込められることによって高まります。暖かな空気を、より多く、閉じ込められるは、中厚の掛け布団です。2枚のうち、厚い方の掛け布団を、体のすぐ上になるように、掛けましょう。

2枚合わせ掛け布団の、掛け布団カバーの選び方

「2枚合わせ掛け布団を、1枚で使う場合と、2枚を重ねる場合、掛け布団カバーは、違うサイズが必要ですか?」

掛け布団カバーの選び方は、普通の掛け布団の掛け布団カバーの選び方と同様です。

2枚合わせの掛け布団を、

- 薄い肌掛け布団を、1枚で使う場合

- 中厚の掛け布団を、1枚で使う場合

- 2枚の掛け布団を、重ねて使う場合

すべて、同じサイズの、掛け布団カバーをお使いいただけます。

掛け布団の厚みの違いによって、掛け布団カバーのサイズを変える必要はありません。

どうぞ、お使いの掛け布団のサイズに合った、お好みに合う素材、色、柄の、掛け布団カバーをお選びください。

2枚合わせ羽毛布団に最適な、掛布団カバー

2枚合わせの羽毛布団を快適にお使いいただける、掛け布団カバーがございます。

布団がずれないよう、スナップボタン付きのずれ防止の紐が、8か所ついています。2枚の掛布団をしっかりとカバーに固定して、お使いいただけます。

肌触りがよく、軽量ですので、羽毛布団の保温性がしっかり伝わり、暖かくお休みいただけます。

2枚合わせの羽毛布団で、快適にお休みになりたい方に、下記、おすすめいたします。

以上です。

季節に合わせて、快適に使える、2枚合わせの掛け布団で、どうぞ心地よい睡眠をお楽しみくださいませ。

海外の掛け布団カバー、日本で使えますか? 欧米と日本のサイズ比較

海外の掛け布団カバー、日本で使えますか? 欧米と日本のサイズ比較

「海外のかわいい掛け布団カバーを見つけました。日本の掛け布団に使えますか?」と、お問い合わせを頂戴します。欧米の掛け布団カバーのサイズは、日本のサイズ、寸法とは異なります。ここでは、欧米の掛け布団カバーのサイズと、日本の掛け布団のサイズの違い、欧米の掛け布団カバーを日本の布団に使う場合の対処法をお伝えします。

目次

- 欧米の掛け布団カバー、日本の掛け布団に使えますか?

- 欧米の掛け布団カバーを、日本の掛け布団に使う場合に確認すること

- 欧米の掛け布団カバーの名称は?

- 欧米の、掛け布団カバーの、サイズの名称(ヨーロッパ:アメリカ)

- 欧米の掛け布団カバーのサイズと日本の掛け布団のサイズ、寸法の比較(日本:ヨーロッパ:アメリカ)

欧米の掛け布団カバー、日本の掛け布団に使えますか?

Q :「海外のかわいい掛け布団カバーを見つけました。日本の掛け布団に使えますか?」

A:欧米の掛け布団カバーのサイズ、寸法と、日本の掛け布団のサイズ、寸法は異なります。

欧米サイズの掛布団カバーを、日本の掛布団に使おうとすると、サイズが合わず、カバーがだぶついたり、もたついたりといった状態になります。

欧米の掛け布団カバーの丈は、日本の掛け布団の丈より、10cm 程度、長い場合があります。(具体的な、寸法の違いは、この記事の、一番最後の項目でお伝えしています。)

「10cm 長いと、どうなのかしら?」と、疑問に思う方も多いでしょう。

日本の場合、掛け布団の丈と、掛け布団カバーの丈は、同じ長さです。

もし、10cm 丈の長いカバーを掛けると、掛け布団カバーが、もたつくといった状態になります。

いま、日本の掛け布団に、日本の掛け布団カバーをお使いでしたら、そこから、カバーが10cm 程度、長くなるっといったイメージです。

「海外のかわいい掛け布団カバーを見つけました。日本の掛け布団に使えますか?」の、お答えとしては、「カバーと布団の寸法の誤差が、容認できるようでしたら、お使いになってみるのもよいかもしれません。」となるでしょう。

サイズによっては、丈だけでなく、幅も、10cm程度異なることがあります。

欧米の掛け布団カバーを、日本の掛け布団に使う場合は、寸法をしっかり確認してから、購入すること重要です。

次の項目から、具体的な、欧米の掛け布団カバーの、寸法の確認方法をお伝えしていきます。

欧米の掛け布団カバーを、日本の掛け布団に使う場合に確認すること

欧米の掛け布団カバーを、日本の掛け布団に使いたい場合、まず、サイズの確認をすることが大切です。欧米の掛け布団カバーと、日本の掛け布団の寸法は、異なります。欧米の掛け布団カバーを、日本の掛け布団に使う場合、近いサイズで、対応するスタイルになります。

欧米の掛け布団カバーを、日本の掛け布団に使いたい場合の流れ

- お使いになりたい欧米の掛け布団カバーの寸法を確認

- 日本の掛け布団のサイズで、近い寸法があるかを確認

- お使いになりたい欧米の掛け布団カバーの寸法と日本の掛け布団の寸法の誤差を容認できるか、納得してから購入

詳しく、工程を見ていきましょう。

1.お使いになりたい欧米の掛け布団カバーの寸法を確認

まずは、お使いになりたい欧米の掛け布団カバーの寸法を確認します。(欧米のサイズの名称、参考サイズは、この記事の後半でお伝えしています。)

欧米、特に米国の掛け布団カバーのサイズは、メーカー、商品によって寸法が異なることが多くあります。例えば、クイーンサイズの掛け布団カバーの寸法が、商品によって、数センチ異なるのです。

具体例を、米国の寝具を取り扱っているサイトで有名な、BED BATH & BEYOND のサイトの商品で見てみましょう。

- ある商品の、クイーンサイズは、88 x 90 インチ (223.52 x 228.6 cm)と表記されています。

- こちらの商品の、クイーンサイズは、90 x 92 インチ(228.6 x 233.68 cm)と表記されています。

同じ、クイーンサイズと称していても、カバーの寸法は、巾も丈も、5cm程度ずつ異なります。

欧米の掛け布団カバーの購入を検討する際は、必ず、商品の寸法を確認するようにしましょう。

米国の掛け布団カバーは、寸法が、インチで表示されています。数字の後に、「 “ 」マークがインチです。

インチをセンチに直すには、inch to cm の、inch の前に、知りたいインチの数字を入れてみてください。対応するセンチが表示されます。インチでわかりずらい場合は、センチに直して、確認するのがよいでしょう。

2.日本の掛け布団のサイズで、近い寸法があるかを確認

お使いになりたい海外の掛け布団カバーの寸法に、近い寸法の、日本の掛け布団サイズがあるかどうかを確認します。

次の表が、日本の掛け布団のサイズ、寸法です。センチ表記と、インチ表記を掲載ました。お使いになりたい海外の掛け布団カバーの寸法と比べる際のご参考になさってください。

日本の掛け布団のサイズ名と寸法(センチ・インチ表示)

| 日本の掛け布団のサイズ名 | 寸法(幅 x 丈cm) | インチ表記(約 幅 x 丈inch) |

|---|---|---|

| シングル | 150 x 210cm | 約 59.4” x 82.7” |

| セミダブル | 175 x 210 cm | 約 68.9” x 82.7” |

| ダブル | 190 x 210 cm | 約 74.8” x 82.7” |

| クイーン | 210 x 210 cm | 約 82.7” x 82.7” |

| キング | 230 x 210 cm | 約 90.6” x 82.7” |

| 和布団のシングル | 150 x 200cm | 約 59.4” x 78.8” |

3.お使いになりたい欧米の掛け布団カバーの寸法と日本の掛け布団の寸法の誤差を容認できるか、納得してから購入

お使いになりたい欧米の掛け布団カバーの寸法と、日本の掛け布団の寸法を比べ、その誤差が、容認できれば、購入するようにしましょう。

例えば、先程の、BED BATH & BEYOND の商品のサイズと、日本の掛け布団のサイズを比較してみましょう。

日本のクイーンサイズの掛け布団の寸法は、210 x 210 cm 、インチでは、約 74.8” x 82.7” 。上記のカバーには、掛け布団が小さすぎます。

日本のキングサイズの掛け布団の寸法は、230 x 210cm 、インチでは、約 90.6” x 82.7” 。巾はちょうど良さそうですが、丈は、掛け布団カバーの方が、商品1で、18cm、商品2で、23cm、大きくなります。

では、上記の掛け布団カバーの、クイーンより小さいサイズはどうでしょう。

- 商品1の、ワンサイズ下の寸法は、ツインで、68 x 86 インチ(172.72 x 218.44cm)

- 商品2のワンサイズ下の寸法は、ツインで、68 x 90 インチ(172.72 x 228.6cm)

日本のセミダブルの掛け布団の寸法が、170 x 210 cm 、インチでは、約 68.9” x 82.7” が、近いサイズになります。

商品1は、巾も丈もどうにか使えそうです。商品2は、巾は問題ありませんが、丈は、18cm、カバーが長くなります。

上記のような流れで、使いたい海外の掛け布団カバーが、日本の掛け布団の寸法に合うかどうかを確認していきます。

欧米、特に米国の掛け布団カバーの寸法は、日本の掛け布団の寸法とは誤差が生じます。その誤差を容認できるようなら、その掛け布団カバーを購入してみるといった流れです。

「でも、どうやって、海外のサイトで、掛け布団カバーのサイズ、寸法を調べればよいの?」という方もいらっしゃるでしょう。

次の項目から、欧米のインターネット通販サイトで、掛け布団カバーの寸法を判別する方法をお伝えしていきます。

欧米の掛け布団カバーの名称は?

海外の通販サイトを開いてみたものの、掛け布団カバーのサイズは、どれを見ればよいの? と、迷ってしまいます。

ここからは、欧米のインターネット通販サイトで、掛け布団カバーのサイズの確認方法を、順を追ってお伝えします。

欧米での、掛け布団カバーの名称

まずは、欧米での、掛け布団カバーの名称です。

- duvet cover デュベカバー

欧米のインターネット通販サイトで、掛け布団カバーをお探しの際は、duvet cover で検索します。

そのほかの名称で、comforter cover、コンフォーターカバー、を目にする方もいらっしゃるかもしれません。検索する際に、comforter cover で、検索していただいても、掛け布団カバーをお探しいただけます。

comforeter cover で検索すると、検索結果や、商品名に記載されているのは、duvet cover デュベカバー、という単語が多く列挙されます。

下記の画像は、comforter cover で検索した際の、検索結果です。duvet coverが、多く表示されています。duvet cover をお探しいただければ、掛け布団カバーを見つけていただけます。

欧米での掛け布団カバーの名称

欧米でも、duvet cover デュベカバー、と、comforter cover コンフォーターカバーは、混乱して使われています。どちらで、商品を探しても、掛け布団カバーを見つけていただけるよう、検索エンジンも、通販サイトも、対応しているのが、現状です。混乱の理由につきましては、長くなりますので、別の記事で、お伝えすることにします。

欧米の、掛け布団カバーの、サイズの名称(アメリカ:ヨーロッパ)

次に、欧米の掛け布団カバーのサイズの名称です。欧米でも、ヨーロッパとアメリカでは、掛け布団カバーのサイズの名称が異なります。

ここでは、アメリカ(米国)で使われている名称、ヨーロッパ(欧州)で使われている名称を、ご案内します。サイズをお探しになる際に、下記の用語を使ってお探しください。

米国の掛け布団カバーのサイズの名称

米国の掛け布団カバーのサイズをお探しになる際は、次の用語で探します。

- Twin ツイン

- Twin/Twin XL ツイン / ツインエクストラロング

- Double ダブル

- Full フル

- Full/double フル / ダブル

- Full/Queen フル / クイーン

- Queen クイーン

- King キング

- King/California King, King/Cal King キング/カリフォルニアキング

米国では、掛け布団カバーを、シーツやピロケースとセットにして販売されている場合が多くあります。そのため、商品名のサイズ表記は、ベッドサイズを記している場合があります。

例えば、上記、2番の Twin XL 、4と5番の Full 、8番の California King は、ベッドサイズです。掛け布団カバーのサイズ名称ではありません。

2番 Twin/Twin XL、4番 Full/double 、5番 Full/Queen 、8番 King/Cal King のようなサイズ表記は、そのベッドサイズに適したサイズの掛け布団カバーの寸法が記されています。

欧州の掛け布団カバーのサイズの名称

欧州の、掛け布団カバーのサイズ名称は、次の通りです。日本と同じ名称になります。

- Single シングル

- Double ダブル

- Queen クイーン

- King キング

日本と、サイズ名称は同じですが、カバーの寸法は、異なります。

名称がわかったところで、実際の寸法を見ていくことにしましょう。

欧米の掛け布団カバーのサイズと日本の掛け布団のサイズ、寸法の比較(日本:ヨーロッパ:アメリカ)

ここでは、日本の掛け布団の寸法と、ヨーロッパとアメリカの掛け布団カバーのサイズ、寸法を、表にしてお伝えします。

欧米の掛け布団カバーの寸法と日本の掛け布団の寸法の比較にお役立て下さい。サイズ名、センチの寸法、インチの寸法が記載されています。

先にお伝えした通り、アメリカの掛け布団カバーの寸法は、メーカー、商品によって数センチ、異なることが多くあります。下記に示しましたのは、寸法例でありますことをご了承ください。お求めになる際は、必ず、掛け布団カバーの寸法表示をご確認くださいますようお願いいたします。

日本の掛け布団の寸法と欧米の掛け布団カバーの寸法比較表

最初に、日本の掛け布団の寸法と米国の掛け布団カバーの寸法比較の表、次に、日本と欧州の比較の表の順に並んでいます。

- 米国の掛け布団カバーの寸法と日本の掛け布団の寸法の比較の表

- 欧州の掛け布団カバーの寸法と日本の掛け布団の寸法の比較の表

1.日本の掛け布団の寸法と米国の掛け布団カバーの寸法比較の表

(寸法は、巾x丈 を表示しています。)

| 日本のサイズ名 | 寸法 cm インチ表記 | 米国の寸法 cm インチ表記 | 米国のサイズ名 |

|---|---|---|---|

| シングル | 150 x 210cm 約 59.4”x82.7” | ―― ―― | ―― |

| セミダブル | 175 x 210 cm 約 68.9”x82.7” | 173 x 218 cm 約 68”x86” | Twin |

| ダブル | 190 x 210 cm 約 74.8” x 82.7” | ―― ―― | ―― |

| クイーン | 210 x 210 cm 約 82.7” x 82.7” | 218 x 218 cm 約 86”x86” | FUll/Queen |

| キング | 230 x 210 cm 約 90.6” x 82.7” | ―― ―― | ―― |

| ―― ―― | ―― | 264 x 218 cm 約 104”x86” | King/CalKing |

2.日本の掛け布団の寸法と欧州の掛け布団カバーの寸法比較の表

(寸法は、巾x丈 を表示しています。)

| 日本のサイズ名 | 寸法 cm インチ表記 | 欧州の寸法 cm インチ表記 | 欧州のサイズ名 |

|---|---|---|---|

| シングル | 150 x 210cm 約 59.4”x82.7” | 140 x 200cm 約 55”x79” | Single |

| セミダブル | 175 x 210 cm 約 68.9”x82.7” | ―― ―― | ―― |

| ダブル | 190 x 210 cm 約 74.8” x 82.7” | 200 x 200cm 約 79”x79” | Double |

| クイーン | 210 x 210 cm 約 82.7” x 82.7” | ―― ―― | ―― |

| キング | 230 x 210 cm 約 90.6” x 82.7” | 230 x 220 cm 約 91”x87” | Queen |

| ―― ―― | ―― | 260 x 220 cm 約 102”x87” | King |

以上です。上記の表から、欧米の掛け布団カバーの寸法が、日本の掛け布団の寸法と異なることを確認いただけるかと存じます。海外の掛け布団カバーの寸法は、日本の掛け布団の寸法と、ぴったり同じではありません。海外の掛け布団カバーの購入をご検討の方のご参考になれば、幸いです。

- 日本で使える、 クイーンサイズ、キングサイズも揃う掛け布団カバー

欧米のサイズにつきまして

欧米の掛け布団カバーの寸法につきましては、商品によって、数センチ異なることが多くあります。本記事でのサイズ表記、寸法は、標準的なサイズ、寸法を表記いたしました。何卒ご了承くださいませ。

実際に商品をお求めの際は、商品説明の寸法を必ずご確認いただけますようお願い申し上げます。

一人暮らしには、布団とベッド、どちらがおすすめですか?

一人暮らしには、布団とベッド、どちらがおすすめですか?

「一人暮らしには、布団とベッド、どちらがおすすめですか?」と、新生活を始める方、親御さんからご相談を頂戴します。ワンルームや広くない部屋の場合、布団とベッド、どちらが快適に暮らせるか、迷う方が多いようです。ここでは、布団かベッドか、を選択する基準と、ご自身に適した選び方、おすすめの寝具をお伝えします。

目次

- 一人暮らしの方が、布団かベッドかを選ぶポイント

- 布団とベッド、どちらが手間なく、清潔に使えるか?

- 布団とベッド、どちらがスペースの有効活用ができるか?

- 押し入れやクローゼットがない場合、布団とベッドどちらがよい?

- 寝具を干すスペースがない場合、布団とベッドどちらがよい?

- 予算が限られている場合、布団とベッドどちらがよい?

- 引っ越しが多くなりそうな場合、布団とベッドどちらがよい?

- 部屋を狭く感じさずにベッドを使いたい方の、布団カバーの色の選び方

- 狭い部屋に、ベッドを置く場合の、インテリアの例

- 一人暮らしに便利。干す必要のないマットレスのおすすめ

一人暮らしの方が、布団かベッドかを選ぶポイント

お一人暮らしをスタートするにあたり、布団とベッド、どちらかを迷ったら、次の点を基準に選んでみましょう。

- 毎日の手間

- 部屋のスペースの有効活用

- 干すスペースはあるか

- 収納スペースの有無

- 予算

- 引っ越し、移動のしやすさ

ご自身にとっての重要な点を、これから想定される一人暮らしの生活パターンと照らし合わせながら、布団かベッドかを選ぶのがよいでしょう。

次の項目から、具体的に、選ぶ方法をお伝えしていきます。

その前に、一点、おことわりです。この記事で述べる、布団とベッドは、それぞれ、次の寝具を含んでいることを、ご了承くださいませ。

- 布団:床や畳に直接敷いて眠る、敷き布団、マットレス、健康マットレスを含んでいます。

- ベッド:ベッドフレームのあるベッド、畳ベッド、すのこベッド、パイプベッド、脚付ベッドを含んでいます。ベッドマットレスを直接床や畳の上に置くことは、含んでいません。マットレスを、ベッドなどの台の上にのせて使って眠るパターンになります。

では、本題に戻ります。

布団とベッド、どちらが、面倒なく、清潔に使えるか?

Q:「布団とベッド、どちらが、手間と時間を掛けずに清潔で眠れますか?」

A: ベッドの方が、手間や時間を掛けることなく、清潔に快眠にお役立ていただけます。

毎日の、手間を比べてみましょう。

ベッドは、毎朝起きたら、掛け布団や枕を整える程度の手間です。毎日の生活では、布団を干す必要はありません。夜は、ベッドに潜り込めばよいだけです。

布団は、敷きっぱなしにせず、毎朝たたんで、収納、または、布団干しラックに掛けます。夜は、寝る前、部屋を片付け、布団を敷く作業があります。布団は、毎日の上げ下ろしの作業の手間がかかります。

布団を敷きっぱなしにすると、布団や、その下の床や畳に、カビが発生する原因になります。寝具の中に湿気がこもり、ダニ、ハウスダストの発生の原因になります。不衛生で、心地よい眠りとはかけ離れてしまいます。

さらに、賃貸や寮の部屋の場合、畳や床にカビが発生してしまうと、不衛生であるばかりでなく、カビの除去をするのも大変です。

- 寝ることに、手間をかけたくない、という方は、迷わず、ベッドを選ぶのがよいでしょう。

- 布団の上げ下ろしを、手間だと感じない、布団は収納したほうが好み、という方は、布団を選ぶのがよいでしょう。

布団とベッド、どちらがスペースの有効活用ができるか?

Q:「布団とベッド、どちらがスペースの有効活用ができますか?」

A:布団を収納して、すっきりとさせ、日中は、寝室の目的以外で使い方は、布団を選ぶほうがよいでしょう。

ただ、ベッドも、使い方によっては、有効活用も可能です。部屋のスペースが限られている場合、ベッドをソファ代わりにして、くつろぐ目的で使う場合もあるでしょう。

限られたスペースを観点にして、布団かベッドかを迷った場合、スペースの有効活用というより、寝具を見せたままでよいか、寝具を片付けて見えないようにしたいか、という点で選んだほうがよいかもしれません。

押し入れやクローゼットがない場合、布団とベッドどちらがよい?

Q:「押入れはクローゼットがない場合、布団とベッドどちらを選んだほうがよいですか?」

A:布団を収納する場所がない場合は、ベッドを選ぶのがよいでしょう。

お一人暮らしで、広さがあまりない住宅の場合、収納スペースが限られていることは多々あります。ベッドであれば、布団を収納する必要がありません。その分、限られた収納スペースを有効活用していただけます。

寝具を干すスペースがない場合、布団とベッドどちらがよい?

Q:「寝具を干すスペースがない場合、布団とベッドどちらがよいですか?」

A:布団を干すスペースがない場合は、ベッドを選ぶか、干す必要のない、健康マットレスを選ぶのがよいでしょう。

ベッドであれば、日々のお手入れで、寝具を干す必要がありません。干すスペースがない場合でも、問題はないでしょう。

ベッド以外では、干す必要のない、床や畳の上で使えるマットレスをお選びになるのがよいでしょう。

具体的には、厚みが10cm程度までの、次のような商品です。

- 西川エアー

- ムアツスリープスパ

- ムアツふとん

- 整圧マットレス

- ロマンスゼロ

- エアウィーヴ スマートZ01

いずれも、マットレスの中材に、湿気がこもりにくく、通気性のよい素材が使われています。お手入れは、部屋の中に、立てかけ、風通し、通気をしていただければよい寝具です。

干すスペースがない場合で、ベッドを使いたくない方は、上記のような健康マットレスをお選びになるのがよいでしょう。

注意点です。床や畳の上に直接敷いて使う場合は、毎日の上げ下ろしは必要です。敷きっぱなしは、畳や床のカビの原因になります。

通気性のよい素材が使われいていますので、毎日の汗の湿気は、マットレスの中にたまらず、マットレスの中を通して、マットレスの下にたまります。毎日、上げ下ろしをすれば問題がありませんが、敷きっぱなしにすると、湿気が床や畳にしみこんでいってしまいます。カビの原因になりますので、必ず上げ下ろしをするようにしましょう。

予算が限られている場合、布団とベッドどちらがよい?

Q:「予算が限られている場合、布団とベッドどちらを選んだほうがよいですか?」

A:寝具やベッドの価格は、品質や種類によって、安価から高額まで、価格帯に広い幅があります。選ぶ寝具の品質、望む品質によって、適正な価格も異なります。その点を踏まえたうえで、お答えすることを、ご了承ください。

限られた予算の中で寝具を揃える場合、布団を選んだほうが、よいかもしれません。

シングルサイズの布団であれば、敷き布団、掛け布団、毛布、カバー類、いずれも、手ごろな価格帯の中から、寝具を選ぶことが可能です。種類も価格帯も、幅広く販売されています。

ベッドの場合、ベッドに必要な寝具のなかに、ベッドフレームとベッドマットレスがあります。その2点は、布団を使う場合には、必要のない寝具です。ベッドを選ぶと、その2点の分、費用が余計にかかることになります。

寝具の配送の費用も、ベッドの方がかかるでしょう。

予算が、布団かベッドかを選ぶ、重要な基準になる場合は、布団を選ぶ方が目的に合っているかもしれません。

引っ越しが多くなりそうな場合、布団とベッドどちらがよい?

Q:「引っ越しが多くなりそうな場合、布団とベッドどちらを選んだほうがよいですか?」

A:引っ越しの手間や費用の軽減が、寝具選びの重要な要素になる場合は、布団を選ぶのがよいでしょう。

布団の方が、手軽に、移動が可能です。

引っ越しが多くなりそうだが、毎日の布団の上げ下ろしの手間を考えると、ベッドを選びたい、という方は、「ベッドにしたいけど、ベッドマットレスは使いたくない。よい方法は?」の記事が参考になるかと存じます。どうぞご覧くださいませ。

部屋を狭く感じさずにベッドを使いたい方の、布団カバーの色の選び方

Q:「ベッドにしたいけど、部屋が狭く感じるのではないかしら? 部屋を狭く感じさずにベッドを使いたい方の、布団カバーの色の選び方は?」

A:シングルベッドは、100x200cm、畳、1帖以上のスペースになります。ある程度の高さもあります。部屋のスペースによっては、狭さを感じることも否めません。

狭さを少しでも、感じにくくするには、掛け布団カバーやベッドカバーの色選びを工夫します。

部屋の狭さを感じにくくしたい場合、掛けふとんカバーやベッドカバー、ベッドスプレッドを、白、または、ナチュラルやアイボリーの生成り系の色を選ぶことをおすすめします。

白や生成り系の色を選ぶことで、100×200のスペースの圧迫感が少なくなります。濃い色のカバーを選んでしまうと、100×200のインパクトが強く、部屋が狭く感じやすくなります。

狭い部屋に、ベッドを置く場合のインテリアの例

一人暮らし、限られたスペースでも、インテリアを楽しんで、素敵な部屋にしたい、でもどんなふうにすればよいかしら? という方もいらっしゃるでしょう。

小さめの部屋にベッドを置く場合のインテリアの参考事例をお伝えします。

画像を集めたピンタレストのページです。狭いお部屋にベッドを置く場合の、インテリアの参考にしてみてください。

一人暮らしに便利。干す必要のないマットレスのおすすめ

一人暮らしでは、寝具のお手入れが面倒という方も多いでしょう。

干す必要がなく、快眠のための作られたマットレスのおすすめをご紹介します。ベッドの上でも、フローリング、畳の上でもお使いいただけます。

アスリートにも人気、西川エアーマットレス

凹凸タイプんマットレスの先駆け、ムアツふとん

寝返りを打ちたい方に、高反発マットレスのエアウィーヴ

お手頃価格をお探しの方に、西川 (Nishikawa) セブンデイズ マットレス

フローリング、畳、ベッドのカビ防止に、寝具用湿気とりシート

上記のマットレスをご利用の際は、カビ防止のため、寝具用湿気とりシートを併用ください。フローリング、畳、ベッドの床板のカビ防止になります。

以上、

お一人暮らしを始める方に、布団とベッド、どちらを選んだらよいか、をお伝えしました。手間をできる限り省き、生活環境やスタイルに適した寝具を選ぶことで、心地よい睡眠で、元気に、新生活をスタートしていただければ幸いです。

インナーケットとは。特徴と使い方。持っている寝具で代用できる?

インナーケットとは。特徴と使い方。持っている寝具で代用できる?

「インナーケットは、毛布と違うのですか?」「インナーケットは、どう使えば良いですか?」と、お問い合わせを頂戴します。インナーケットは、見た目が毛布のようだったり、肌掛け布団のようだったりするため、わかりづらい点があるようです。ここでは、インナーケットとは?、と、その種類と特徴、使い方をお伝えします。代用できる寝具も合わせてお伝えします。

目次

インナーケットとは?

インナーケットとは、掛け布団の下、体の上に直接掛けて使う、薄くて軽い、掛け寝具の総称です。掛け布団の保温性を高めたり、カバーのひんやり感を避けたり、湿気による不快さを軽減させる目的で使います。

インナーケットは、毛布のように起毛しているタイプ、と、中に薄くわたが入っているタイプがあります。掛けると、体の曲線に沿うようになじみ、軽量で、掛け心地が良く、湿気がこもらず、ご家庭でお洗濯していただけるのが特徴です。

インナーケットの名称で販売されている商品のほか、シーズンケット、ふかふかケット、起毛ケット、やわらか肌掛け布団、フィットコットンケットなどの名称でも販売されてもいます。

インナーケットと似た名称で、インナーブランケットⓇという商品も販売されています。インナーブランケットⓇは、西川産業株式会社(現:株式会社西川)の登録商標です。そのため、インナーブランケットⓇは、西川の商品にのみ使用されています。インナーケットと、言葉が似ているため、同じように、総称として使っている場面もあるかもしれません。正確には、総称とは異なります。お品をお選びになる際、ご注意ください。

インナーケットの使い方

インナーケットの使い方は、簡単です。

羽毛布団や、そのほかの素材の掛け布団、(洗える掛け布団、綿わたの掛け布団、羊毛掛け布団など)の下(内側)、体の上に掛けて使います。掛けカバーは使わず、直接、体の上にのせて使います。

お手入れは、ご家庭でお洗濯をします。インナーケットは、ご家庭でお洗濯できる商品がほとんどですが、念のため、洗濯前に、商品の説明書、もしくは、洗濯タグを確認してからお洗濯してください。ご家庭で洗濯できないタイプは、ドライクリーニングを利用しましょう。

インナーケットの種類と特徴、使用する目的

ここからは、インナーケットの種類と特徴、目的をお伝えします。

インナーケットの種類

インナーケットの種類は、大きく2つに分けられます。

- 毛布のような、起毛しているケットタイプ(織り機で編みあげられた1枚タイプの寝具)

- 中に薄くわたが入っている、肌掛け布団タイプ

いずれも、従来の毛布や肌掛け布団より、薄く、軽量です。

使われている素材や、薄さ、重さに決まりはありません。ただ、次のような特徴があります。

インナーケットの特徴

インナーケットの特徴は、次の通りです。

- 羽毛布団や、そのほかの種類の掛け布団の下、内側にいれ、体に直接掛けて使う、サポート寝具であること

- 従来の毛布や肌掛け布団より、薄く、軽量であること

- 体の曲線にそってなじむようにフィットすること

- 汗などの湿気の通気、もしくは、発散機能に優れていること

- 天然素材、もしくは、除湿機能に優れた特殊素材であること

- カバーを掛けずに使えること

- 直接肌に触れるので、ご家庭で洗濯ができること

などがあげられます。

インナーケットを使う目的

インナーケットを使用する目的は、掛け布団、特に、羽毛布団の下、内側に入れて使い、掛け布団の保温性を高め、掛け心地を良くすることです。

その目的をかなえるための寝具が、インナーケットで、その特徴が、上のリストに記した内容になります。

インナーケットは、明確な仕様、素材、サイズ、重さは、決められていないのが現状です(2020年1月現在)。

「え、そうなの? だったら、手持ちの寝具で、インナーケット代わりのなるのでは?」

と思われる方もいらっしゃるでしょう。

はい。お使いになっている寝具で、上でお伝えした特徴が一致すれば、インナーケットとして、ご利用いただけます。次の項目で、お伝えします。

インナーケットとして使える、お手持ちの寝具

お手持ちの寝具を、インナーケットとしてお使いいただくことも可能です。インナーケットとしてお使いいただける、従来の寝具は次の通りです。インナーケットとして販売されている商品との違いもお伝えします。インナーケットが必要か、手持ちの寝具を活用するか、の判断基準にしていただければ幸いです。

インナーケット代わりになる従来の寝具

- ガーゼケット

インナーケットとほぼ同様の特徴。ただ、ウール素材のインナーケットに比べると、保温性は低くなります。

- やわらかタオルケット(タオルケットでも、パイルが無撚糸ややわらかなパイルが使用された、肌にやさしいタイプ)

インナーケットより、保温性がやや低い。インナーケットとして販売されている商品の中には、パイルが綿素材の商品もあります。

- 綿毛布

インナーケットより、厚く重さがある。インナーケットより重さはありますが、羽毛布団の下、内側、身体の上に直接かけてお使いいただけます。

- ウール毛布

インナーケットより、厚く重さがある。インナーケットより重さはありますが、羽毛布団の下、内側、身体の上に直接かけてお使いいただけます。

- シルク毛布

インナーケットより、厚く重さがある。インナーケットより重さはありますが、羽毛布団の下、内側、身体の上に直接かけてお使いいただけます。

- ガーゼ、綿ローンの掛けふとんカバー

インナーケットより薄く、軽い。ガーゼや綿ローン掛けふとんカバーを、掛けふとんを入れずに、使います。ガーゼケットより軽く、ふんわりとした、やさしい温もりでお使いいただけます。

上記の寝具の特徴は、

- 掛け布団の下、体の上に直接かけて使っても、汗などの湿気が、こもらないこと

- 羽毛布団の軽い掛け心地を妨げないこと

- 羽毛布団の保温性が伝わること

です。

上記以外の寝具でも、お持ちの寝具の中で、特徴が合えば、インナーケットとして、お使いなってみてください。新製品を使うだけが良いのではなく、使い回しをして、寝具の数を増やさないことも、ベストな寝具の使い方です。

インナーケットが、作られるようになった背景

最後に、インナーケットという名称で、商品が販売されるようになった背景をお伝えします。

寝具に関心のある方だけ、どうぞお目通しくださいませ。

心地よく眠るためのヒントや、寝具の使い方、お手入れ方法とは、関係がない情報になります。

インナーケットが、作られるようになった背景には、

- 羽毛布団と併用する、毛布の掛け方の混乱。

毛布は、羽毛布団の上に掛けるのか? 下に掛けるのか? で迷う方が多くいらっしゃいます。適切な掛け方で、あたたかくお休みいただきたい。

- 羽毛布団の品質のばらつきによる、保温性の違い。

羽毛布団1枚だけでは寒い場合もあります。羽毛布団は、1枚でもあたたかいのですが、品質や種類によっては、そうでない場合もあります。せっかくの羽毛布団を、よりあたたかく使っていただきたい。

- 羽毛布団に最適なカバーの特徴とひんやり感のジレンマ。

羽毛布団は、軽量で、羽毛のふくらみを妨げない、掛け布団カバーが最適ですが、ひんやり感が気になる方もいらっしゃいます。あったか掛けふとんカバーは、ひんやり感がなく、あたたかさはありますが、重くなってしまいます。軽くて、あたたかな寝具を掛けて、体に負担を掛けずに、心地よくお休みいただきたい。

などがあります。

インナーケットは、羽毛布団をお使いになる方が、より、快適に、あたたかく、掛け心地の良さを味わいながら、お休みになっていただくために、製品化され、販売されるようになったといってもよいでしょう。

さらには、インナーケットは、羽毛布団の上か下か、で迷うことなく、わかりやすく付けられた名称、といってもよいでしょう。

以上です。

お使いになっている掛け布団の保温性が、少し足りないな、と、寒さを感じながら眠ってらっしゃる方へ。インナーケットや、お手持ちの寝具の活用で、より、掛け心地良く、あたたかく、湿気で冷えることもなく、ぐっすりとお休みいただければ幸いです。今夜も快眠をお楽しみいただけますように。

ベッドマットレスの寿命、交換の目安。買い替える前にできること

ベッドマットレスの寿命、交換の目安。買い替える前にできること

「ベッドマットレスは、何年ぐらい使えるのですか?」、「ベッドのマットレスは、いつ取り換えればよいですか?」など、ベッドのマットレスの寿命や、買い替え時期に関するお問い合わせを頂戴します。ここでは、ベッドのコイルスプリングマットレスの寿命と、交換時期の目安、取替え前にチェックしたいこと、交換の時期をのばす方法をお伝えします。

目次

ベッドのコイルマットレスの寿命

ベッドのマットレスは、中の素材によって、寿命が異なります。

ベッドマットレスの中の素材は、数種類あります。一般的な、マットレスの中に、コイルが入ったタイプや、テンピュールなどの低反発素材などのフォームタイプ、エアーウィーヴなどの高反発タイプのファイバータイプなどです。

この記事では、マットレスの中にコイルが入った、スプリングコイルマットレスの寿命についてお伝えします。

ベッドマットレスは、何年ぐらい使えるのですか?

「ベッドマットレスは、何年ぐらい使えるのですか?」

中にコイルの入ったベッドのマットレスの寿命、耐久年数は、10年程度が目安とされています。

目安、と、お伝えしたのは、使い方、環境、マットレスの品質や種類によって、耐久年数が、10年より早まったり、長く使えたりするからです。

ベッドメーカーでは、寿命を何年としているか、実例を見てみましょう。ご紹介するのは、いずれも、品質の確かなベッドマットレスを製造しているメーカーさまの表記です。

ご紹介するメーカーさま、いずれも、目安は、10年程度とされています。下記、どうぞ詳細をご確認ください。

シモンズベッドのシモンズ株式会社さま

シモンズさまのベッドは、ホテルにも多く採用されております。シモンズさまは、ホテルでの利用と、ご家庭での利用の場合とで、耐久性の目安を下記のように、案内されていらっしゃいます。

使用状況や頻度、寝室環境により異なりますが、一般的にホテル様では8年~10年を目安にマットレスの入れ替えを行なっております。ご家庭でのマットレス交換の目安は約10年となります。

(シモンズ株式会社 よくあるご質問 マットレスの寿命はどのくらい?)

フランスベッドのフランスベッド株式会社さま

フランスベッド株式会社さまは、フランスベッド製のマットレスの寿命を、平均で10年間と伝えてらっしゃいます。フランスベッド株式会社さまのフェイスブックのページ内で、大変詳しく、マットレスの寿命についてお伝えしてくださっています。参考になられるとよろしいかと存じます。

マットレスの耐久年数は、種類や使い方により異なって参ります。 中略

定期的なお手入れを行ったと仮定した耐久テストにおいて、フランスベッド製マットレスの寿命は平均で10年間となります。

(フランスベッド株式会社「マットレスの寿命について」)

サータベッドのサータ社さま(ドリームベッド株式会社さま販売)

世界3大ベッドブランドのサータベッドのサータ社さまも、10年が一つの目安とされています。使い方、体重、商品の品質によって、耐久年数が異なることを、前提としてらっしゃいます。

環境によって異なるものの、10年が1つの目安となる

マットレスの使い方次第で何年使えるかは変わってきます。例えば、寝返りを打つ回数やその人の体重によっても異なってきます。そのため、どの程度長持ちするかの絶対的な基準はないものの、一般的にはしっかりとした製品であれば10年ほどが1つの区切りといわれています。

(サータ社「マットレスの寿命ってどれぐらい? 交換する目安とは」)

ドリームベッドのドリームベッド株式会社

ドリームベッドのドリームベッド株式会社さまは、使い方を考慮したうえで、8年から10年と伝えてらっしゃいます。

使用する人の体型、使用頻度、定期的にベッドをローテーションしているかどうか、さらにマットレスの仕様など、非常に多くの要素を考慮しますので、一概には言えませんが、3ヵ月に一度マットレスをローテーションしていただければ、平均的には8年から10年を目安にお客様に合ったマットレスの買い替えをお勧めしています。

(ドリームベッド株式会社「ベッドに関するご質問」)

ベッドのコイルマットレスの耐久年数は、製品の種類や品質、使い方によって異なりますが、品質の確かな商品であれば、10年が目安であるといってよいでしょう。

では、実際の取り換えの目安はどう判断すればよいのでしょう。次の項目でお伝えします。

ベッドのコイルマットレスの交換の目安

ここからは、どんな状態になったベッドのコイルマットレスが、交換の時期なのか、をお伝えします。

ベッドのコイルマットレスが次のような状態になったら、交換の目安となります。

- 睡眠中や朝、体に痛みや違和感が気になり始めたとき

- マットレスのへたりが気になったとき

- 8~10年程度、同じマットレスを使用している

- アレルギーの症状が気になり始めたとき

- 振動や揺れが気になり始めたとき

- マットレスのきしむ音が気になり始めたとき

ひとつずつ詳しくお伝えします。

1.睡眠中や朝、体に痛みや違和感が気になり始めたとき

背中や腰の違和感で目覚めてしまう、朝起きたときに背中や腰、肩など体に違和感がある、などの症状が気になった方は、ベッドのマットレスの状態を確認しましょう。

寝ているとき、目覚めたときの体の不調は、必ずしもベッドマットレスが原因とは限りません。ただ、一つの要因ではあります。

もし、

- 数年同じベッドと枕を使っていて、体調や体重も特に変わっていないのに、体の症状が気になりだした

という方は、ベッドのマットレスがへたっていたりすることがあります。マットレスの状態をチェックしてみましょう。

マットレスの状態のチェックチェック方法

- ベッドマットレスの腰がのる辺りを手でなぞってみます。

マットレスの上を手で触ってみて、部分的にへこみがあったら、マットレスがへたっている状態です。マットレスのへたりが、体の傷みや不調の原因であることが考えられます。 - ベッドマットレスの表面を触っただけではわからない場合、手で、マットレスの腰の部分と他の部分に負荷を掛け、沈み具合を確認します。

へこみ具合が、腰の部分だけやわらかい場合は、ベッドのマットレスのへたりが始まっている状態です。マットレスのへたりが、体の傷みや不調の原因であることが考えられます。 - へたっている部分が、広範囲だったり、深さが深かったりする場合は、マットレスの取り換えの目安になります。

へたりのあるマットレスで眠ると、腰の部分が沈みこみ、正しい寝姿勢で眠れなくなってしまうからです。正しい寝姿勢で眠れないと、体に痛みが生じたり、深い睡眠の妨げになってしまいます。体に負担を掛けず、質の良い睡眠をとるために、マットレスの取り換えの検討が必要になります。

2.マットレスのへたりが気になったとき

ベッドに横たわったとき、マットレスの腰や背中のあたりに、へたり、しずみこみがあれば、コイルマットレスの取り替えを検討する時期です。

コイルマットレスのへたりは、

- コイルのバネ(スプリング)の劣化が原因である場合

- コイルの上の重ねられている固わた、ウレタンなどが劣化している場合

- コイルのバネとその上の巻物(固わた、ウレタンなど)両方が劣化している場合

があります。

上記の、1番と3番に該当する場合は、取り替えを検討する時期になるでしょう。

敏感な方は、上記2番に該当する、コイルのバネがへたっていなくても、その上の固わたやウレタンがへたっているだけで、違和感を覚える方もいらっしゃいます。

この状態ですと、ベッドパッドやマットレストッパーを買い替えたり、重ねたりして、寝心地を改善できる場合があります。体の違和感の具合とベッドマットレスの使用年数や、心地よさの追求具合を加味して、取り替えをするかしないかを、判断するとよいでしょう。

3.8~10年程度、同じマットレスを使用している

同じマットレスを、8~10年使用されている方は、取り替えの時期が近いことを把握しておきましょう。

ベッドのコイルマットレスの耐久年数は、マットレスの品質や種類、使う方の体重、寝相、使い方などによって、異なります。同じマットレスを使っていても、寝る方によって、耐久年数は変わってきます。

8~10年、同じマットレスを使っていても、マットレスにへたりがない場合もあります。へたりがなければ、使い続けてもかまいません。

ただ、へたりが気にならないだけ、という場合もあります。マットレスがへたっているのに、体が気付かず、使い続けていると、背骨が曲がった状態で、毎日眠っている、という可能性もあります。

同じマットレスを、8~10年使用されている方は、一度、マットレスの状態をチェックしてみましょう。

チェック方法は、前述と同じです。

- ベッドマットレスの腰がのる辺りを手でなぞってみます。

マットレスの上を手で触ってみて、部分的にへこみがあったら、体の不調はベッドであることが考えられます。

- ベッドマットレスの表面を触っただけではわからない場合、手で、マットレスの腰の部分と他の部分に負荷を掛け、沈み具合を確認します。

へこみ具合が、腰の部分だけやわらかい場合は、ベッドのマットレスのへたりが始まっている状態です。

- へたっている部分が、広範囲だったり、深さが深かったりする場合は、マットレスの取り換えの目安になります。

4.アレルギーの症状が気になり始めたとき

寝具は、手入れが適切にされていないと、ダニやカビ、ハウスダストが生息、もしくは、発生しやすいといわれています。

コイルのベッドマットレスは、湿気がたまりにくく、ダニやカビの心配が低い寝具です。とはいえ、寝汗や、使い方で、マットレスの側生地、コイルの上に重ねられている固わたやウレタンにダニやカビが生息、発生することもあります。

アレルギーの症状が気になった場合、ベッドのマットレスの状態をチェックするようにしましょう。

チェックの方法は、

- ベッドマットレスから、ボックスシーツをはずし、側生地にカビが発生していないかチェックする。

- 寝具用掃除機で、ベッドマットレスの掃除をする。掃除の後でも、アレルギー症状が改善しないかをチェックする

などです。

アレルギーの原因の可能性は、もちろん、マットレスだけでなく、そのほかの寝具の場合もあります。そのほかの寝具の状態もチェックしてみて、もし、マットレスが原因であれば、マットレスの取り換えを検討してみましょう。

5.振動や揺れが気になり始めたとき

同じベッドを使い続けていて、年数が経過して、ベッドの振動や揺れがきになったら、ベッドマットレスの交換を検討しましょう。

年数の経過による、コイルマットレスの振動や揺れは、コイルのバネが劣化し弱くなっていることが考えられます。

コイルのバネが劣化し、弱くなった状態のベッドで眠ると、体の沈み込み、寝姿勢が正しく保たれません。寝姿勢が正しく保てない状態で眠ると、体に負担がかかり、睡眠の妨げになったり、体に違和感を覚えたりします。新しいベッドマットレスに交換し、正しい寝姿勢で、健康的な眠りの確保をすることをおすすめします。

6.マットレスのきしむ音が気になり始めたとき

眠っていて、マットレスのきしむ音が気になり始めたら、交換を検討する時期です。

マットレスのきしむ音は、コイルスプリングの摩耗や劣化のサインです。マットレスが寿命をむかえた、と、考えてもよい状態です。

新しいマットレスに交換することをおすすめします。

交換の前にチェックしたいこと。交換の時期をのばす方法

ここまでは、ベッドのコイルマットレスの寿命と、交換の時期の目安をお伝えしてきました。

交換の目安に該当するコイルマットレスでも、まだ、交換はしないでください。

交換しなくても、使える場合があります。

ここでは、交換をする前に、チェックしたいこと、と、交換の時期をのばし、使い続ける方法をお伝えします。

1.交換をする前に、チェックしたいこと

ベッドのコイルマットレスの交換の目安でお伝えした

- 睡眠中や朝、体に痛みや違和感が気になり始めたとき

- マットレスのへたりが気になったとき

- 8~10年程度、同じマットレスを使用している

- アレルギーの症状が気になり始めたとき

- 振動や揺れが気になり始めたとき

- マットレスのきしむ音が気になり始めたとき

の、1~4に該当する場合は、次の点をチェックしてみてください。

- ベッドのマットレスを回転させたり、裏返したりして使ったことがあるか?

です。

ベッドのマットレスを回転させたり、裏返したりして使ったことがない方

もし、お使いのマットレスを回転させたり、裏返したりして使っていなければ、まず、マットレスを回転して、使ってみてください。

ベッドのマットレスのへたりは、体ののる部分、特に、腰の部分が最初に生じます。体重がかかるからです。

ベッドのマットレスを回転させることで、体がのる位置が変わります。マットレスに寝たときの、体重の一番かかる、腰の位置が変わりますので、へたりが気にならなくなります。

- まずは、ベッドのマットレスを回転させて、上下の位置を変えましょう。

- 次に、ベッドのマットレスに、裏表がなければ、マットレスを裏返して使います。

マットレスを回転するときと同様に、マットレスの上の体がのる位置が変わります。へたっている部分に、体がのりませんので、へた理を気にせずお休みいただけます。

ベッドのマットレスを回転させたり、裏返したりして使ったことがある方

すでに、マットレスを回転させたり、裏返したりして使ったことがある方は、マットレスの寿命が近い方です。その場合は、マットレスの交換を検討する時期です。

とはいえ、どうしても、まだ、使いたい、という場合もあるでしょう。その場合は、次の、交換の時期をのばす方法をお試しになってみてください。

2.交換の時期をのばし、使い続ける方法

ベッドのマットレスが交換の目安に該当しているけれど、まだ、取り替えたくない、という方は、次の方法で、寝心地を改善してみてください。

方法は、

です。

マットレストッパーとは、マットレスの上にのせ、ベッドマットレスの寝心地を改善するために使う寝具です。お使いの寿命が近づいた、ベッドのマットレスの上にのせることで、寝心地の改善が期待できます。

マットレストッパーの詳細は、「マットレストッパーとは? 寝心地をよくするための選び方と使い方」ご参照くださいませ。

ベッドパッドやマットレストッパーでは、寝心地の改善が期待できないマットレスの状態

ベッドのコイルマットレスの交換の目安で、5~6に該当する場合は、マットレスの寿命だと考えられます。ベッドマットレスの振動、揺れ、きしむ音がする場合です。この状態になってしまった、ベッドのコイルマットレスは、ベッドパッドやマットレストッパーでは、寝心地の改善が期待できません。取り替えをすることをおすすめします。

寿命をむかえたマットレスは、体の寝姿勢を正しく保てません。体に負担がかかった状態で眠ることになります。体の寝姿勢が正しく保てないと、

- 日中、体に痛みが生じる

- 睡眠中に体の違和感を覚え、眠りが浅くなる

などの症状につながります。

質の良い睡眠で、元気な日々をすごすために、体の寝姿勢を正しく保つことができる、マットレスを新調しましょう。

以上、ベッドのコイルマットレスの寿命、取り換え時期、取り替えをする前にできることをお伝えしました。マットレスの状態は、睡眠の質に影響します。正しい寝姿勢で眠れるマットレスで、快眠を楽しみ、元気な日々をお過ごしください。

参照リスト

シモンズベッド株式会社「マットレスの寿命はどのくらい?」https://www.simmons.co.jp/company/inquiry (2020年1月11日)

フランスベッド株式会社 2011年11月24日「マットレスの寿命について」

https://www.facebook.com/francebed/posts/309605552402008/ (2020年1月11日)

サータ社 2017年12月18日 「マットレスの寿命ってどれぐらい? 交換する目安とは」

https://www.serta-japan.jp/all/797/ (2020年1月11日)

ドリームベッド株式会社「ベッドに関するご質問」

https://dreambed.jp/faq/ (2020年1月11日)

年末年始の休業のご案内

毎度ご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

誠に勝手ながら12月29日から1月6日まで、年末年始の休暇を頂戴いたします。

インターネットショップでのご注文は、24時間お受けしておりますが、メールでのご返信、お品のご発送などは、1月7日以降、随時いたします。ご不便をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

12月28日午前9時までのご注文は、在庫のある商品につきましては、即日ご発送いたします。在庫状況により、お届けが、年明けになってしまうこともございます。ご迷惑をおかけいたしますこと誠に申し訳ございません。何卒よろしくお願い申し上げます。

冬に寝汗が多い方の、寝具の選び方と使い方の工夫

冬に寝汗が多い方の、寝具の選び方と使い方の工夫

「冬でも寝汗が多く、目覚めると汗をかいている」「寝汗が冷えて、寒くて目覚めてしまう」など、冬の寝汗でお困りの方のお声を頂戴します。ここでは、冬の寝汗が気になる理由、と、寝汗の不快さを軽減する方法をお伝えします。対処法は、寝具の使い方、選び方でできる簡単な工夫です。

目次

冬の寝汗が気になる原因

「冬なのに、寝汗が気になる」「冬になると、寝汗で目が覚めることがある」など、冬になると、寝汗の不快さが気になる、という方がいらっしゃいます。

ここでは、冬に寝汗の不快さが気になる理由、原因をお伝えします。

理由が分かると、不快さの対処法も、明確になります。ご自身の寝室環境に合わせて、対応していただきやすくなります。

本題に入る前に、お伝えしたい点があります。

- ヒトは、睡眠中、季節に問わず、汗をかくという点です。

睡眠中の発汗は、季節に問わず、毎日行われる、ヒトのしくみです。冬でも、寝ている間、汗をかいているのです。

では、なぜ、冬になると、寝汗が気になり始める方がいらっしゃるのでしょう。

理由は、汗の湿気が、冬は、パジャマや掛け布団、毛布などの寝具にこもり、乾燥しきれない点があげられます。

寝具にこもった湿気が乾燥しきれない理由は、冬の気温の低さに加え、

- 冬の寝具の厚み

- 冬の寝具に使われる素材

にあります。

冬は気温が低く、繊維が乾きにくいことは、ご存じのとおりです。

それに加え、冬は、厚めの掛け布団を使用したり、毛布と掛け布団を重ね掛けしたりします。体に掛ける、寝具の厚みが増すのです。

詳しくお伝えします。

冬に寝汗の湿気が寝具にこもる理由1.冬の寝具の厚み

寝汗による湿気は、掛ける布団の内側から外側に移動することで、乾燥していきます。

冬は、掛ける布団、寝具に厚みがあるので、湿気の移動に時間がかかります。掛ける寝具を、壁の厚さと考えてみるとわかりやすいでしょう。夏は、壁が薄いので、湿気が速く移動し、乾きます。冬は、壁が厚いので、湿気の移動に時間がかかり、乾きにくくなるのです。

上記のことから、どうしても、冬は、湿気が、布団の中にこもりやすくなってしまうのです。

冬に寝汗の湿気が寝具にこもる理由2.冬の寝具の素材

冬の寝汗の湿気が、乾きにくく、不快に感じる、ふたつ目の理由が、冬の寝具に使われる素材の特性にあります。

具体的には、あったかシーツ、あったかパジャマ、あったか敷きパッド、ふんわり毛布などに使われる素材の特性です。

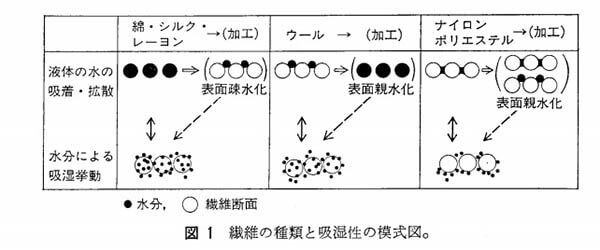

多くのあったかタイプの寝具は、アクリル、ポリエステル、マイクロファイバーなどの、合成繊維が、肌に触れる生地に使われています。

アクリル、ポリエステル、マイクロファイバーなどの合成繊維は、布団に入って、すぐに暖かさを感じる利点があります。一方、合成繊維は、疎水性繊維といって、水分を吸湿しにくく、水分が、生地に付着する、という特性もあります(石崎, 1989)。

合成繊維は水分が吸湿されにくい(石崎, 1989)

合成繊維素材のあったか寝具は、吸湿性が低く、寝汗の吸湿がされにくい寝具です。睡眠中にかいた汗は、吸湿されずに、あったか寝具の表面に付着します。その湿気や水滴が、寝汗の不快さを感じやすくしてしまうのです。

冬の寝汗の不快さを感じてしまう過程は、次のとおりです。

- 冬の夜でも、睡眠中に発汗する

- 冬は、汗の湿気が、吸湿しきれなかったり、乾燥しにくかったりする

- 冬の寝汗による湿気や水滴が、パジャマを湿らせたり、寝具にこもる

- 乾燥しきれなかった汗の水分や湿気が、体や、パジャマ、毛布、敷きパッドに付着する

- 体に付着した汗の水滴が気になり、不快さを感じる、または、目覚める

- パジャマや毛布、掛け布団カバー、シーツ、あったか素材のパッドシーツなどに付着した湿気や水滴が、夜中、冷たくなる

- 冷たい湿気や水滴で、体が冷え、不快さを感じる、または、目覚めてしまう

冬の寝汗の不快さを軽減させる対処法

ここからは、冬の寝汗の不快さを軽減させる対処法をお伝えします。

対処法は、寝汗による湿気や水滴を、しっかり吸湿する素材の寝具を使うことです。

具体的には、次の寝具の素材、使い方を見直します。

- あったかパジャマ

- あったかシーツ、あったか敷きパッド

- 毛布

1.あったかパジャマ

パジャマは、肌に触れる部分が、綿100%の冬用を選ぶようにします。寝汗の不快さを軽減させるためには、ポリエステル素材のフリースやマイクロファイバー、あったかふんわりボアのパジャマは避けましょう。

「綿のパジャマは、寒いのでは?」「 冬用のパジャマで綿素材はあるの?」と思われる方もいらっしゃるでしょう。

肌に触れる部分が、綿100%で、保温性を高めた、冬用パジャマが販売されています。例えば、次のような生地のパジャマです。

- 2重ガーゼ

- 4重ガーゼ

- フランネル

- 綿ニット

- 綿キルトニット

- 綿起毛

- ヒートコットンなどの綿の吸湿発熱素材

上記のような、綿100%の生地のパジャマであれば、冬の寝汗をしっかり吸湿します。合成繊維素材のように、汗の湿気や水滴が、パジャマの生地に付着して、不快さや冷たさを気にすることなくお休みいただけます。

選び方の目安です。

寝汗対策重視で選びたい方

寝汗が特に多い方は、綿100%の多重ガーゼのパジャマがおすすめです。

ガーゼは、綿素材の中でも、吸湿性が高く、乾きも早い素材です。

ガーゼの速乾性については、布の乾燥速度についての実験とその結果の報文でも、その事実を伝えています。綿100%で、織り方の異なる生地の乾燥速度を比べた実験の結果、綿ガーゼが、ハチス織、ブロード織、タオル織、ニット織に比べ、乾燥度が一番高いと伝えています(山田, 1985)。

綿100%の多重ガーゼは、上記のとおり、乾きも早い素材です。さらに、ガーゼが重なっていることで、空気の層ができ、保温性も高まります。

パジャマが湿ってしまうほど冬の寝汗が多い方は、綿100%の多重ガーゼを是非、検討してみてください。紳士用、婦人用、両方販売されています。

保温性重視で選びたい方

寒さに弱い方は、綿キルトニットや綿起毛タイプがおすすめです。

綿キルトニットは、2枚の綿ニット生地の間に、ポリエステルわたを薄く置き、わたがずれないように、キルト(ミシンで押さえ縫い)がしてある生地です。綿ニット生地ですので、ひんやり感が少なく、わたが入っているので保温性もあります。

合成繊維のパジャマのような、冬の寝汗の水滴が冷たくなって身体を冷やしたり、汗がべたついたりといった心配がありません。

ふんわりあったか、ふわもこパジャマで眠りたい場合

どうしても、合成繊維のふんわりあったかもこもこパジャマがお好みの方は、綿やシルクニットの長袖の肌着を着てから、パジャマをお召になってみてください。

寝汗は、合成繊維のパジャマの生地に触れる前に、天然素材の吸湿性の高い肌着が吸湿してくれます。汗の冷たさを感じずにすみます。

2.あったかシーツ、あったか敷きパッド

最近は、合成繊維の性能が高くなり、吸湿性のある合成繊維も開発されています。あったかシーツやあったか敷きパッドの生地にも使われ始めています。

しかし、現状、多くのあったかシーツやあったか敷きパッドの、肌に触れる部分の生地には、一般的な合成繊維、ポリエステル、アクリル、マイクロファイバー、フリースなどが使われています。高性能合成繊維ではありません。

冬の寝汗の不快さを軽減させたい方は、一般的な合繊のあったかシーツやあったか敷きパッドは避けるのが得策です。

冬の寝汗の不快さを軽減させたい方で、冬用の保温性の高いシーツや敷きパッドをお使いになりたい方は、肌に触れる部分が綿、もしくは、吸湿性の高い高機能合繊が使われた商品を選ぶようにしましょう。

具体的には、次のような素材のシーツやあったか敷きパッドです。

天然素材のあったかシーツ

天然素材や高機能素材のあったか敷きパッド

敷きパッドの表面の生地に綿や高機能素材が使われているあったか敷きパッドを選びます。

- 綿パイル敷きパッド

- 綿ベロア敷きパッド

- ヒートコットン敷きパッド、など

綿パイル敷きパッドは、年間を通じて使えるタイプと、冬用タイプが販売されています。年間を通じて使えるタイプは、中のわたに、ポリエステル綿が使われています。冬用タイプは、セラミックわたなど、保温性の高いわたが使われています。ご自身の好みの保温性で選ぶようにしましょう。

合繊素材のあったか敷きパッドをお使いになりたい場合

どうしても、合繊素材のあったか敷きパッドを使いたい場合は、あったか敷きパッドの上に、

- 綿素材のあったかシーツを敷く

- 体の下だけでも、大判バスタオルを敷く

などします。

寝汗は、合繊のあったか素材に付着することなく、綿シーツやバスタオルが、しっかり吸湿します。冬の寝汗の不快さが軽減されます。

3.毛布

冬の寝汗の不快さを軽減させたい方が、毛布をお使いになる場合、天然素材の毛布を選ぶようにします。

具体的な素材は、

- 綿毛布

- シルク毛布

- ウール毛布

- カシミヤ毛布

などです。

吸湿性の高さは、綿とシルクの方が、ウールやカシミヤに比べると高くなります。保温性は、ウールやカシミヤの方が高くなります。

保温性重視か、吸湿性重視かによって、お選びになるのが良いでしょう。

合繊素材の毛布をお使いになりたい場合

冬の汗の不快さを軽減させたい方が、ニューマイヤー毛布、マイヤー毛布、フリース毛布、マイクロファイバー毛布などの、合成繊維素材の毛布をお使いになりたい場合は、ガーゼの毛布カバーを掛けることをおすすめします。

寝汗の湿気や水滴が、アクリルやポリエステル素材の毛布に付着する前に、綿ガーゼが吸湿します。冬の寝汗の不快さが、軽減されます。

2人寝ベッドで、一人だけ冬の寝汗が気になる場合の対処法

1台のベッドに、お二人でお休みになっている方もいらっしゃるでしょう。具体的には、ダブル、ワイドダブル、クイーン、キングサイズのベッドにお二人でお休みになっている場合です。

お二人が、保温性の高さの好みや体質が近い場合は、問題がありません。ただ、お一人だけ、寒がり、寝汗が多い、ということも少なくありません。

お一人だけ、冬の寝汗の不快さが気になる場合の対処法です。

2人寝用ベッドサイズのあったか寝具を使っている場合

ダブルサイズ、クイーンサイズ、キングサイズのあったか寝具を使っている場合で、お一人だけ、冬の寝汗の不快さが気になる場合、

- 気にされる方の寝る部分だけ、綿フラットシーツを敷いて使う

フラットシーツをのせるだけでは、シーツがずれてしまう場合は、サイドと足元だけ、マットレスの下にシーツを入れ込んで使うようにします。

- 気にされる方の寝る部分だけ、大判バスタオルをのせてその上に寝る

寝汗を、あったか寝具の素材に付着する前に、大判バスタオルで吸湿します。大判バスタオルですと、洗濯も簡単です。大きいサイズのベッドシーツを、頻繁に洗う手間が省けます。

バスタオルをのせるだけでは、見栄えが悪い、タオルがずれて使いにくい、という場合は、ボックスシーツの下にバスタオルを入れ込みます。ベッドパッドの上の、汗が気になる方が眠る部分に、大判バスタオルをのせ、その上から、ベッドサイズのボックスシーツをかぶせます。見た目も気にならず、ずれも少なく、汗をしっかり吸湿してくれます。

- 気にされる方だけ、シングルのガーゼケットを使う

ダブルやクイーンサイズのニューマイヤー毛布などを使っている場合、寝汗の不快さが気になる方だけ、毛布の下、体の上に、シングルサイズの綿のガーゼケットを使うと、汗を吸湿してくれます。

綿のガーゼケットの代わりに、綿ガーゼの掛け布団カバーに、布団を入れずに使うのもおすすめです。

綿ガーゼの掛け布団カバーに、布団を入れずに使うと、ガーゼケットより厚みがなく、ふんわりとして、アッパーシーツのようにお使いいただけます。綿のカバーのようなひんやり感もありません。汗はしっかり吸湿しますので、冬の寝汗の不快さも軽減されます。

2人寝用ベッドサイズでお一人だけ冷え性の場合

「寝汗の気になる方に合わせて、綿素材の寝具を使っているけれど、私は冷え症なので、できれば、あったか寝具使いたい」という方もいらっしゃいます。

その場合は、その方の下だけ、あったか素材の敷き毛布を敷いたり、シングルサイズのあったか毛布を掛けたりするようにしましょう。敷き毛布をボックスシーツの上にのせるだけではずれてしまう場合は、サイドと足元だけしっかりとマットレスの下に入れ込んで使うとよいでしょう。

「足元や腰など、ベッドを部分的に温めたい方の、毛布の活用法」も、参考になさってみてください。

以上、

冬の寝汗が気になる場合に、寝具の使い方の工夫で、できる対処法をお伝えしました。冷たい汗で体が冷えてしまわないよう、暖かく、ぐっすりと快眠をお楽しみいただければ幸いです。

脚注

文献

山田 昌子, 布の乾燥速度について,繊維学会誌,Vol41, No.6, PP.248-254, 1985.

石崎 舜三, 親水性繊維と疎水性繊維 : 水の挙動(<特集>見てきたような分子のはなし : 暮らしの中のポリマー (I)),化学と教育,Vol37, No.2, PP.151-155, 1989.

お酒を飲むと早く眠れる? 寝酒をしても良いの? 飲酒と睡眠の関係

お酒を飲むと早く眠れる? 寝酒をしても良いの? 飲酒と睡眠の関係

「お酒を飲むと眠くなってしまう」、「お酒を飲むとすぐに眠れる」など、お酒と眠気についてのお声をお聞きします。眠りにつくために、寝酒をしている方もいらっしゃるかもしれません。ここでは、飲酒と眠気の関係、と、寝酒の是非をお伝えします。質の良い睡眠で健康でいるためのヒントにしていただければ幸いです。

目次

お酒を飲むと、早く眠れる? 飲酒と眠気の関係

「お酒を飲むと、なんだか眠くなる」「お酒を飲むと、すっと眠れる」など、感じたことがある方は多いかもしれません。ここでは、飲酒と眠気の関係を、お伝えします。

結論からお伝えすると、飲酒することで、眠気は強まるとされています。アルコールの中枢神経抑制作用というはたらきによって、眠りを誘うのです(宮崎、佐藤, 2013)。

事実を知るために、専門家の声をいくつかみていきましょう。

まず、神経科学の専門家で、医学博士の池田和隆氏の文献を紹介します。池田氏は、アルコールと催眠作用について、アルコールは睡眠誘導作用があるとした上で、次のように記しています(池田、小林、曽良,2002)。

エタノールでは催眠作用があるので、アルコールを投与したマウスを仰向けに寝かせると数十分間そのままの姿勢をとる。

(池田、小林、曽良,2002)

エタノールは、アルコールに含まれる成分です。上記は、アルコール摂取、飲酒によって、眠気が促される作用がある、と、調査結果による事実を伝えています。

次に、睡眠学の専門家で、医学博士の宮崎総一郎氏の、アルコールと睡眠についての文章を紹介します。宮崎氏は、著書の中で、次のように記しています。

アルコールには、中枢神経抑制作用があり、鎮静・睡眠作用をもたらす。

中略。

一般に適量のアルコールは入眠を早め、深い睡眠を増加させる。

(宮崎、林,2017)

上記は、アルコールの薬理作用で、リラックスや睡眠を促すと伝えています。さらに、宮崎氏は、飲酒によって、眠りにつきやすくなる、とも知らせてくれているのです(宮崎、林,2017)。

私たちが「お酒を飲むと、なんだか眠くなる」「お酒を飲むと、すっと眠れる」と感じていたことは、科学的に事実であると捉えていいのでしょう。

だとすると、

- 「眠れないときは、お酒を飲めばいいの?」

- 「寝酒をすればいいのね?」

と思われる方もいらっしゃるでしょう。

この点が、今回一番お伝えしたい点です。次の項目で詳しくお伝えしていきます。

早く眠れるなら、寝酒は良いの? 寝酒の是非

「飲酒で早く眠れるなら、寝酒は良いの?」

結論からお伝えします。飲酒で睡眠は誘発されますが、寝酒はおすすめしません。

睡眠学、臨床心理学の専門家で医学博士の堀忠雄氏は、著書の中で、はっきりと次のように記しています。

アルコールを飲むと眠りにつきやすいという人がいる。しかし、入眠のためにアルコールを使うのはよくない。

(堀, 2000)

堀氏は、アルコールが、鎮静作用と睡眠作用があることを認めた上で、飲酒の導眠剤的な使い方は避けるように伝えているのです。

堀氏のみではなく、睡眠学の専門家の方々も、そろって、寝酒は避けるように伝えています。

その理由を、アルコールと睡眠の関係性の、次の二つの側面から説明しています。

- アルコールが睡眠に与える作用

- アルコール耐性が上がることでの弊害

ひとつずつ解説していきます。

寝酒をおすすめしない理由1.アルコールが睡眠に与える作用

寝酒をおすすめしない理由として、伝えられているのが、アルコールの睡眠への作用です。

最初にお伝えした通り、飲酒は、入眠を促します。しかし、その後の、作用が問題となるのです。アルコールが睡眠に影響を及ぼす様子を、箇条書きにしてお伝えします。

アルコールが睡眠に作用する点

- 眠る前の適量のアルコールは入眠を早め、寝つきを良くする

- 一定時間の経過で、アルコールによる代謝と排泄が素早く行われる

- 利尿作用によって目が覚める

- アルコールの血中濃度が低下する

- アルコールの血中濃度が低下し、その濃度の影響で、覚醒効果が作用する

- 覚醒効果が作用すると、眠りが浅くなる、目が覚めやすくなる、レム睡眠が増加する

- 眠りの後半で目が覚めてしまうと、睡眠周期のタイミングがずれ、再入眠が難しくなる

- 睡眠後半の眠りの質が悪くなる

(宮崎、林, 2017)

寝酒をすると、寝つきは良くなります。ただ、眠りに入った後、途中で目が覚めやすくなったり、眠りが浅くなったりし、睡眠の質の低くなってしまうのです。

お酒を飲むことを否定しているのでは全くありません。お酒を飲む夜ももちろんあるでしょう。ここでお伝えしたいのは、ぐっすりと眠る目的で、寝酒をすることは、結果的に、睡眠の質の低下につながる、とお伝えしたいのです。

寝酒をおすすめしない理由2.アルコール耐性が上がることでの弊害

寝酒をおすすめしない理由のもう一つが、アルコールの耐性が上がることでの、睡眠に対する弊害です。弊害とは、具体的には、アルコールの依存と睡眠障害です(堀,2000)。

アルコールの耐性が上がることの弊害の流れを、箇条書きでお伝えします。

アルコールの耐性が上がることの弊害の流れ

- ぐっすり眠るために、寝酒をする

- 寝酒を繰り返す

- アルコール耐性が上がる

- アルコール耐性が上がると、アルコールによる催眠作用が低下する

- 寝酒しているのに、眠れなくなる、不眠になる

- 不眠を解消するために、酒量が増える

- アルコールに対して依存性が促進されやすくなる

- アルコールの依存性が高まると、睡眠の質の低下、睡眠障害を招きやすい

- 睡眠の質の低下、不眠につながりやすい

(宮崎、林, 2017)

良く眠りたい気持から、寝酒を習慣にすると、飲酒を繰り返すことで、アルコール、寝酒の効き目がなくなっていくのです。寝酒の効き目がない、とわかった時点で、寝酒をやめれば、上記の悪循環を止められます。寝酒の効き目が薄れていくに従い、酒量を増やし、寝酒を続けると、上記のような悪循環を招いてしまうのです。

先出の、睡眠学の専門家であり医学博士の堀氏は、アルコール耐性の上昇による、睡眠への弊害を次のような言葉を使って伝えています。

アルコール耐性が上がり、酒量も増える。連日の大量アルコールで睡眠は歪められ、不眠が進行する。こうして比較的短期間に、アルコール依存症と不眠症ができあがる。

(堀,2000)

堀氏は、自身の著書の中で、上記を明言しているのです。引用文は明確で、補足の説明はいらないでしょう。

もうお一方、専門家の言葉をお伝えします。睡眠学が専門で、医学博士の宮崎総一郎氏の著書での言葉です。

アルコールは入眠を促進するが、睡眠後半では睡眠内容を悪化させ、結果として睡眠障害の原因となる。

(宮崎、林, 2017)

宮崎氏も、著書で、明確に、寝酒の習慣による弊害を伝えています。

繰り返しになりますが、この記事では、飲酒の是非を伝えているのではありません。ぐっすりと眠りたいという目的で、寝酒を習慣にすることの是非をお伝えしています。

ぐっすり眠りたい、という気持ちや目的が、期待とは逆の結果を招いていたら、とても残念であるということを、お伝えしたかったのです。

最後に、先出の堀氏が、夜のお酒の飲み方について、伝えている言葉を引用します。

気持ちをコントロールするための少量のアルコールはかまわないが、せめて寝る直前ではなくて、寝る一時間前までに切り上げるのが大切である。そうすれば、少なくともアルコール依存症にはならないですむ。

(堀, 2000)

毎日の心地よい睡眠、質の良い睡眠で、元気にお過ごしいただければ幸いです。

脚注

文献

堀忠雄、(2008)『睡眠心理学』株式会社北大路書房.

堀忠雄、白川修一郎、(2008)『基礎講座 睡眠改善学』一般財団法人日本睡眠改善協議会.

宮崎総一郎、林光緒、(2017) 『睡眠と健康』一般財団法人放送大学養育振興会.

宮崎総一郎, 佐藤尚武、(2013) 『医療・看護・介護のための睡眠検定ハンドブック』株式会社全日本病院出版会.

池田 和隆, 小林 徹, 曽良 一郎,アルコールと脳機能,日本醸造協会誌,Vol97, No.2, PP.124-130, 2002.

畳ベッドにベッドマットレスは使えますか? 畳ベッドの使い方

「畳ベッドにベッドマットレスは使えますか?」畳ベッドの使い方

「畳ベッドの上に、スプリングマットレスをのせて使えますか?」「 畳ベッドは、普通のベッドのように使っていいのですか?」と、お問い合わせを頂戴します。ベッドを検討中の方が、畳ベッドの使い方で迷われる場合があるようです。ここでは、畳ベッドの使い方を、疑問にお答えしながらお伝えします。使い方の注意点もどうぞお役立てください。

目次

- 畳ベッドの上には何を敷けばよいですか?

- 畳ベッドの布団は、たたまないとだめですか?

- 畳ベッドの上に、スプリングマットレスをのせて使えますか?

- 畳ベッドは、普通のベッドのように使っていいのですか?

- 畳ベッドを使う際の注意点

- 畳ベッドでカビを防止するおすすめアイテム

- 畳ベッドで安眠したい方におすすめマットレス

畳ベッドの上には何を敷けばよいですか?

「畳ベッドの上には何を敷けばよいですか?」

畳ベッドの上には、敷き布団や、フロアータイプの健康マットレスを敷いて寝ます。フローリングや畳のお部屋で使用する、和タイプの寝具です。

ここでお伝えしている、畳ベッドとは、ベッドの表面、床板、が、畳になっているベッドのことです。畳ベッドは、ベッドのように高さがあるが、寝る部分は、畳。イメージ的には、畳のお部屋の、眠る部分だけ、高くなっている、というイメージです。

畳ベッドの上で使う、具体的な、敷き寝具は次の通りです。

- 羊毛敷き布団

- 羊毛混固わた敷き布団

- 綿わたの敷き布団

- 合繊敷き布団

- 一枚敷きの健康マットレス(敷き布団タイプ)西川エアーマットレス、ムアツふとん、ムアツスリープスパ、ロマンスエコー、ロマンスゼロ、エアウィーヴ敷きふとん(四季布団)、テンピュールワンフトン、など

どの敷き布団があなたに適しているか、は、「敷き布団の種類とお好みによる選び方」を、ご参考にしてみてください。お好みに合った敷き布団を選ぶのがよいでしょう。

畳ベッドの布団は、たたまないとだめですか?

「畳ベッドの布団は、たたまないとだめですか?」

畳ベッドで使用する寝具は、和室の畳で眠るときと同様に、毎日たたみ、収納するようにします。敷きっぱなしにはしないようにしましょう。

敷き布団を敷きっぱなしにすると、畳ベッドの畳の部分に、カビが発生しやすくなってしまいます。和室で寝具を使う場合と、まったく同様です。

敷き布団は、中わたに湿気がたまりやすい寝具です。畳ベッドの上に敷きっぱなしにすると、湿気を帯びた敷き布団と畳の表面、両方にカビが発生しやすくなってしまいます。清潔な寝具で、心地よく眠るために、畳ベッドで使う寝具は、毎日たたんで収納するようにしましょう。

畳ベッドの上の寝具を毎日収納すれば、畳ベッドを小上がりのように、スペースを有効活用できる利点もあります。畳ベッドをお選びになる方は、畳のスペースやインテリアを楽しみの一つにするのがおすすめです。

「ベッドにしたのに、寝具の収納しなくてはいけないの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。畳ベッドは、普通のベッドとは異なり、和タイプの寝具を使いたい方向けです。寝具の収納が面倒という方は、畳ベッドではなく、普通のベッドをお選びになるのがよいでしょう。

畳ベッドの上に、スプリングマットレスをのせて使えますか?

「畳ベッドの上に、スプリングマットレスをのせて使えますか?」

畳ベッドには、ベッドのコイルマットレス、スプリングマットレス、ベッド用フォームマットレスなど、敷きっぱなしになるベッド用マットレスはおすすめしません。

理由は、畳ベッドの上にベッド用のマットレスを敷きっぱなしにすると、ベッドの畳の部分にカビが発生してしまうからです。

ベッドのマットレスは、ベッドの上に24時間、設置したまま使用する前提で作られています。そのため、ベッドのマットレスの中には、湿気がこもらないよう、通気が良くできています。

ベッドマットレスの内部に、湿気がこもりにくくなっているということは、一晩でかく汗による湿気や部屋の湿気は、ベッドのマットレスの側面か、下に向かって移動します。

下に向かった湿気は、畳ベッドの畳の部分が全部、吸湿してしまいます。畳ベッドの上に、ベッドマットレスをのせたままにしておくと、畳の部分が空気に触れず、湿気を放湿することが難しくなります。そのため、カビの発生の原因となってしまうのです。

畳ベッドの湿気対策。寝具用除湿シート

どうしても、畳ベッドの上に、ベッド用のマットレスを敷く場合は、ベッドマットレスと畳の間に、布団用の除湿シートを使用するようにしましょう。カビの発生の予防になります。

畳ベッドは、普通のベッドのように使っていいのですか?

「畳ベッドは、普通のベッドのように使っていいのですか?」

畳ベッドは、普通のベッドの使い方と異なります。ベッドで使う、ベッド用寝具は使いません。

畳ベッドでは、畳の上で寝る時と同様の寝具を、同様のお手入れで、使用することをおすすめします。布団を敷く部分の位置が、高くなっただけ、とイメージしていただくといいでしょう。

畳ベッドの場合は、畳ベッドで使用する寝具を、毎日、片づけて収納することが基本になります。

畳ベッドを使う際の注意点

畳ベッドを使う際の注意点は、

- 使う寝具の収納と、

- 畳の湿気対策です。

1.使う寝具の収納

畳ベッド、という名称から、敷き布団を敷きっぱなしにして使えるベッド、と、誤解をされる場合もあります。誤解です。畳ベッドには、敷き布団を使いますが、布団は、敷きっぱなしにせず、たたんで、収納します。

畳の上で寝具を使う場合と、同様に、布団を毎日上げ下ろしをして使います。心地よい布団で、快適に眠るためです。

2.畳の湿気対策

畳ベッドの上に、寝具を敷きっぱなし、寝具を置いたままにすると、畳のカビの原因になります。

和室の畳は、ご存じの通り、湿気を帯びると、カビが発生しやすくなります。畳ベッドの畳も、同様です。湿気を帯びないように、風を通したり、通気をすることが大切です。

具体的には、

- 畳ベッドの上で使用する寝具は、たたんで収納するようにする

- 湿気の多い季節は、日中、布団をのせていない時に、サーキュレータなどを使い、通気をして、除湿をする

- 畳の部分を、掃除機を使ってきちんと掃除をする、など

のお手入れをするようにしましょう。

どうしても、畳ベッドの上で、ベッドマットレスを使用する場合や、寝具を毎日収納できない場合は、ベッドのサイズに適した除湿シートを使用するようにします。

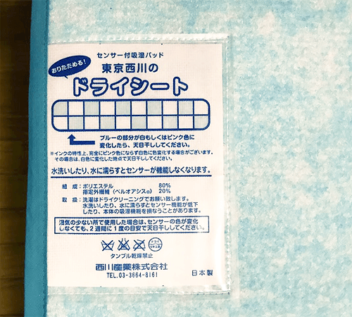

畳ベッドでの、除湿シートの使い方

- 畳ベッドの上で、除湿シートを使う場合は、畳の部分の上、マットレスや敷き布団の下に敷きます。

- シーツの洗濯をする際に、除湿シートの、吸湿センサーをチェックします。

- もし、除湿シートに湿気がたまっていると、センサーの色が変わります。

- 干すサインが出ていたたら、ベッドから外し、天日や陰干しをして、放湿させます。

- 放湿後、再度、畳の上に敷き、使用します。

除湿センサーが、干すタイミングをお知らせ

毎日、心地よい寝具で眠るために、簡単にできる湿気対策です。

畳ベッドでカビを防止するおすすめアイテム

本記事でご紹介した、畳ベッドで、カビを防止するための、お役立ちアイテムです。カビが気になる方、ぜひ、ご用意ください。

畳ベッドで安眠したい方におすすめマットレス

睡眠の質にこだわり、安眠で体調を整えたいという方は、畳の上でも使える、健康マットレスを選ぶのがよいでしょう。下記、おすすめのマットレスです。

- 大谷選手で話題の、体圧を分散し、体に負担をかけない、西川エアーマットレス

- 干す必要のない、体圧分散、凹凸タイプの先駆け、ムアツふとん

- ムアツ布団のデラックスタイプ、ムアツスリープスパ

- 固めがお好みの方に。通気性がとてもよい、エアウィーヴ敷きふとん(四季布団)

- 低反発で優しく体をサポートする、テンピュールワンフトン

以上です。

畳ベッドは、畳の上で寝る寝心地を保ったまま、和室で眠るより、寝起きを楽にしていただけます。高さがある分、寝起きをする際に、膝や腰に負担がかからないからです。

布団の上げ下ろしも、布団の敷いてある位置が高い分、楽にしていただけるでしょう。

畳ベッドに適した、あなたのお好みや体に合った寝具で、毎日快眠をしていただければ幸いです。

電気敷き毛布はシーツの下ですか? 電気敷き毛布の敷き方と使い方

電気敷き毛布はシーツの下ですか? 電気敷き毛布の敷き方と使い方

「電気敷き毛布はシーツの下に敷いて使うのですか?」「電気敷き毛布の上に敷きパッドをのせて大丈夫ですか?」と、お問い合わせを頂戴します。電気敷き毛布の敷く順番や使い方に、迷われようです。ここでは、電気敷き毛布の敷き方、敷く順番、と、っ使用時の注意点をお伝えします。安全にご使用いただき、あたたかくお休みいただければ幸いです。

目次

- 電気敷き毛布の敷き方、敷く順番

- 敷き布団をお使いの方向けの、電気敷き毛布の敷く順番

- ベッドをお使いの方向けの、電気敷き毛布の敷く順番

- 電気敷き毛布を安全にお使いいただくための注意点

- 洗える電気敷き毛布を使ってみる

- 脚注

電気敷き毛布の敷き方、敷く順番

「電気敷き毛布の上にシーツは必要ですか?」

お答え:

電気敷き毛布のメーカーでは、電気敷き毛布の上に、シーツを敷いてお使いになることを推奨しています。

電気敷き毛布は、必ずこの順番で使用すること、とのメーカーからの表記は、必ずしもあるわけではありません。ただし、より効果的に、安全に、清潔に、寝心地良く使うためには、おすすめの、敷く順番があります。

ここでは、おすすめの敷く順番をお伝えします。

本題の前に、1点、お断りをさせてください。電気敷き毛布は、寝具メーカーからは販売されていません。家電メーカーから販売されています。

上記で示した、メーカーとは、家電製品のメーカーを指します。電気敷き毛布は、寝具として使いますが、部類としては、家電製品となりますことを、最初にお断りしておきます。

では、電気敷き毛布のおすすめの敷き方、敷く順番です。最初に、敷き布団をお使いの方向けに、次に、ベッドをお使いの方向けにお伝えします。

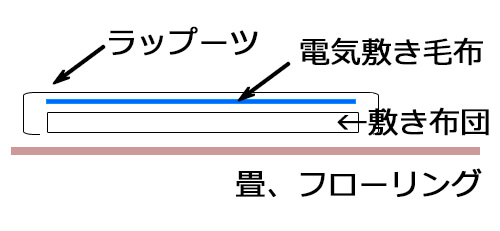

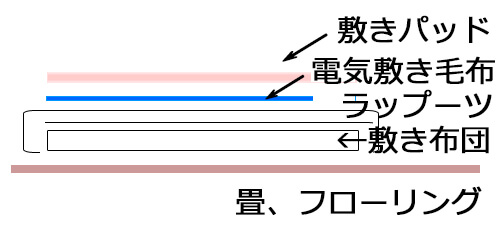

敷き布団をお使いの方向けの、電気敷き毛布の敷く順番

敷き布団で、敷き毛布を使う場合の、敷く順番(敷きパッドなし)

敷き布団をお使いの場合の、敷き毛布の敷く順番です。

電気敷き毛布の敷き方。布団の場合

- 敷き布団を敷きます。できれば、敷き布団には、敷き布団カバーをつけましょう。敷き布団を長く、清潔にお使いいただけます。

- 敷き布団の上に、電気敷き毛布をのせます。

- その上から、敷き布団用の、ラップシーツやワンタッチシーツ。または、フラットシーツをかけます。

- シーツの上に、寝ます。

電気敷き毛布を、シーツの下に敷くことをおすすめする理由は、次の通りです。

- 汗などによる汚れ防止

- 敷き毛布のよれやずれ防止

- ヒーター線の重なりやよじれの防止

- 毛布の繊維ぼこりや毛玉の防止、など

詳細を、順にご説明します。

汗などによる汚れ防止

冬でも、ヒトは、寝ている間、汗をかきます。電気敷き毛布で、布団内を温めると、設定温度や状況によって、普通以上に汗をかくこともあります。

電気敷き毛布の上にシーツを敷くことで、汗による湿気や汚れの防止になります。

洗えるタイプの電気敷き毛布も販売されていますが、洗濯は、シーツの方が、簡単にしていただけます。シーツを掛け、シーツを頻繁に洗濯することで、電気敷き毛布の汚れを防止し、清潔な寝具でお休みいただけます。

電気敷き毛布のよれやずれ防止

電気敷き毛布は、シーツのように、お布団を包める大きさはありません。シングルの敷き布団の幅より狭く、丈も、3分の2程度です。その上に直接寝ると、電気敷き毛布がよれたりずれたりしてしまいます。

よれたりずれたりした状態の電気敷き毛布の上に寝ると、電気敷き毛布の中のヒーター線にも、ずれが生じます。ヒーター線のずれやよれは、低温やけどの原因になるとされています。

メーカーでは、しわになった毛布のままでの使用を、避けるように警告をしている場合もあります。しわの寄ったままで使用してしまうと、ヒーター線が局部的に高くなり、低温やけどの原因になるからです。

電気敷き毛布の上に、シーツを敷くことで、ヒーター線のよれの防止になります。もし、シーツを敷いても、よれが生じる場合は、敷きパッドシーツなど、厚みのあるシーツを敷くようにしましょう。

ヒーター線の重なりやよじれの防止

電気敷き毛布の上の直接寝ると、ヒーター線が重なったりよれたりする場合があります。上記でもお伝えしましたが、ヒーター線が重なったり、よれたりずれたりすると、ヒーター線が局部的に熱くなり、低温やけどの原因になる場合があります。

安全に使用するためにも、電気敷き毛布の上に、シーツを敷いて使うようにしましょう。

電気敷き毛布の繊維ぼこりや毛玉の防止

冬は、あったかパジャマや、綿以外の化繊素材のパジャマでお休みの方もいらっしゃるでしょう。電気敷き毛布の上に、直接寝ると、毛布とパジャマがこすれ、摩擦により毛玉や、繊維ぼこりが発生しがちです。毛玉や繊維ぼこりの防止のためにも、シーツを掛けてお使いになることをおすすめいたします。

敷き布団で、敷きパッドをお使いの方の、電気敷き毛布の敷く順番

敷き布団に、敷きパッドをお使いの場合の、敷き毛布の敷く順番です。

電気敷き毛布の敷き方。敷きパッドを使う場合

- 敷き布団を敷きます。

- 敷き布団に、敷き布団カバーをつけるか、敷き布団用のラップシーツ、ワンタッチシーツ、フラットシーツを敷きます。

- その上に、電気敷き毛布をのせます。

- 電気敷き毛布の上に、敷きパッドをのせます。

- 敷きパッドの上に、寝ます。

敷きパッドは、通常、その上に直接眠る用途で作られています。冬用の敷きパッドは、キルティングのわたが入り、表面にパイルやボア素材が使われ、あたたかくお休みいただけるためのパッドタイプのシーツです。

電気敷き毛布を使用する場合も、電気敷き毛布の上に敷きパッドを敷いて、その上に寝ます。敷きパッドは、シーツより厚みがあります。電気敷き毛布がずれずに、お使いいただけます。

「電気敷き毛布の上に敷きパッドを敷いても、温かさは伝わるの?」と、疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。

電気敷き毛布の温度設定にもよりますが、敷きパッドを重ねても、温かみは伝わります。もし、温かさが伝わらない場合は、温度設定を調整してみてください。

敷きパッドを、電気敷き毛布の上にのせてお使いいただくことで、

- 汗などによる汚れ防止

- 敷き毛布のよれやずれ防止

- ヒーター線の重なりやよじれの防止

- 毛布の繊維ぼこりや毛玉の防止、など

になります。詳細は、前のシーツの項目でお伝えした通りです。

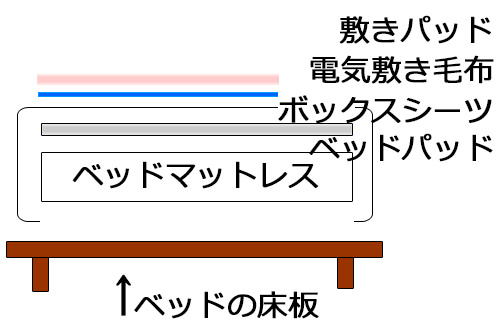

ベッドをお使いの方向けの、電気敷き毛布の敷く順番

ここからは、ベッドをお使いの方が、電気敷き毛布をお使いになる場合の、敷く順番です。

ベッドで、敷き毛布を使う場合の、敷く順番

- ベッドマットレスの上に、ベッドパッドをのせます。

- ベッドパッドの上に、電気敷き毛布をのせます。

- その上から、ボックスシーツかベッド用フラットシーツをかぶせます。

- シーツの上に、寝ます。

ただ、ボックスシーツの下に電気敷き毛布を敷くと、電気敷き毛布のコントローラーのコードが、使いづらかったり、コードによって、ボックスシーツがめくれあがったりすることがあります。ボックスシーツは、厚みのあるマットレスの下まですっぽりとかぶせて使うからです。

その場合は、敷きパッドの併用をおすすめします。

気敷き毛布の敷く順番。ベッドの場合

- ベッドマットレスの上に、ベッドパッドをのせます。

- ベッドパッドの上からボックスシーツをかぶせます。

- ボックスシーツの上に、電気敷き毛布を敷きます。

- 電気敷き毛布の上に、敷きパッドをのせます。

- 敷きパッドの上に、寝ます。

敷きパッドの併用することで、コントローラーのコードは、敷きパッドの下からでます。ボックスシーツがめくれてしまうことがありません。コントローラーが使いづらいこともなくなります。

敷きパッドは、敷きパッドの上に直接寝る用途として作られています。ベッドパッドとは異なります。「ベッドパッドと敷きパッドの違いの使い方」

敷きパッドの併用がお好きでない方は、電気敷き毛布の上だけに、フラットシーツを横使いにして利用する、大判バスタオルをのせるなどするのもよいでしょう。

ベッドの場合も、電気敷き毛布の上に直接眠ることは避けましょう。理由は次の通りです。

- 汗などによる汚れ防止

- 敷き毛布のよれやずれ防止

- ヒーター線の重なりやよじれの防止

- 毛布の繊維ぼこりや毛玉の防止、など

それぞれの詳細は、敷き布団のシーツの項目でお伝えしました。ご参照ください。

電気敷き毛布を安全にお使いいただくための注意点

ここからは、電気敷き毛布を安全にお使いいただくための注意点をお伝えします。注意点は次の通りです。

- 必ず、商品の取扱説明書を読み、説明書通りに使うこと

- 電気敷き毛布の設定温度に注意する。温度を高くしすぎない

- 就寝時刻前にセットし、できれば、就寝中はスイッチをオフにして眠る

- コントローラーを電気敷き毛布の上や下や、布団の下に置かない。必ず布団の外に出して使う

- 電気敷き毛布の上下を逆にして使わない

- 布団乾燥機は使わない

- 他の電気器具と併用しない

- 電気敷き毛布は、平らに広げて使う

- ダニ対策機能が付いている商品の場合、眠るときは、ダニ目盛に設定して使わない

- 洗濯可能な商品の、洗濯方法は、説明書に従う

- お子さま、お年寄り、自分で温度調節ができない、温度が分かりづらい方の使用は控える

- ペースメーカーや、医療用電気器具を使用している方の使用は控える

- 繰り返しになります。必ず、商品の取扱説明書通りに使うこと

上記の、2,3番の注意点は、お身体や睡眠の質につながる注意点です。

- 2.電気敷き毛布の設定温度に注意する。温度を高くしすぎない

- 3.就寝時刻前にセットし、できれば、就寝中はスイッチをオフにして眠る

上記の2点を、詳しくお伝えします。

電気敷き毛布の設定温度に注意する。温度を高くしすぎない

電気敷き毛布の設定温度は、高くしすぎないようにしましょう。高すぎてしまうと、低温やけどや、肌やのどを乾燥させてしまうことがあります。お身体に障る使い方は避けるようにしましょう。

就寝時刻前にセットし、できれば、就寝中はスイッチをオフにして眠る

冬、冷たい布団で眠るのは、睡眠の妨げになります。温めすぎる布団も、睡眠の妨げになります。

就寝時、温められた布団に入り、手足を伸ばして眠れることはよいことです。ただ、夜中から朝にかけて、布団の中の温度が高すぎると、目覚めに影響します。

電気敷き毛布をお使いになる際は、

- 就寝前に、スイッチを入れて布団を温め、

- 布団に入ったら、スイッチをオフにする

ことをおすすめします。健康的な睡眠を確保するためです。

健康的な睡眠は、体温の低下と上昇が、本来あるべき通りに行われることで実現します。ここで、少し、体温と睡眠のしくみをお伝えします。

具体的な、体温と睡眠のしくみは次の通りです。

- ヒトは、夜になると、体温が最高値になります。

- その後、体温が低下するとともに、入眠します。

- 体温が最低値になった後、上昇しながら、起床します(堀、2008)。

体温の低下と、上昇が、スムーズに行われると、睡眠も円滑に進みます。

就寝前に布団を温めておけば、布団に入った時に、体をリラックスさせてくれます。就寝時に、スイッチをオフにすることで、入眠後の、体温の低下がスムーズに行われます。就寝中、電気敷き毛布によって、布団の中の温度が高くなりすぎると、体温の低下がスムーズに行われない可能性があります。体温の低下がスムースに行われないと、睡眠の質に影響します。

質の良い睡眠を確保するためにも、電気敷き毛布のスイッチは、就寝時に切ることをおすすめします。

そのほかの注意点について

注意点のリストの2、3以外は、電気敷き毛布を、安全に使うための注意点です。電気敷き毛布は、中に、ヒーター線が入っています。ヒーター線がずれたり、よじれたり、重なったりすると、局部的に温度が高くなり低温やけどの原因になったり、故障の原因になります。

注意点のリストは、商品が異常な温度になることを防ぐために大切なことです。

繰り返しになりますが、電気敷き毛布は、眠っている間、意識のない時に使用する、電化製品です。必ず、取扱説明書に従って、安全に使用しましょう。

洗える電気敷き毛布を使ってみる

市販の電気敷き毛布には、洗える商品も販売されています。

日本製の洗える敷き毛布のおすすめです。ご参考になさってみてください。

脚注

文献

堀忠雄、(2008)『睡眠心理学』株式会社北大路書房.